Moé, ch’connais une jeune fille allumée qui aime ben lire mes écrivaillages.

Pis l’autre jour, c’te jeune fille-là a découvert la vue Titanic, qui est sortie ben avant qu’a naisse.

Comme ben d’autres, a l’aurait pu accrocher su’l beau jeune Léonardo, qui à c’t’époque-là pouvait pas encore avoir une blonde de la moitié de son âge, comme y fait à c’t’heure, sans enfreindre le Code criminel.

A l’aurait pu s’mettre à la place de Rose pis pousser des gros soupirs en s’imaginant dans une histoire d’amour impossible avec des belles robes.

Mais non, vous autres.

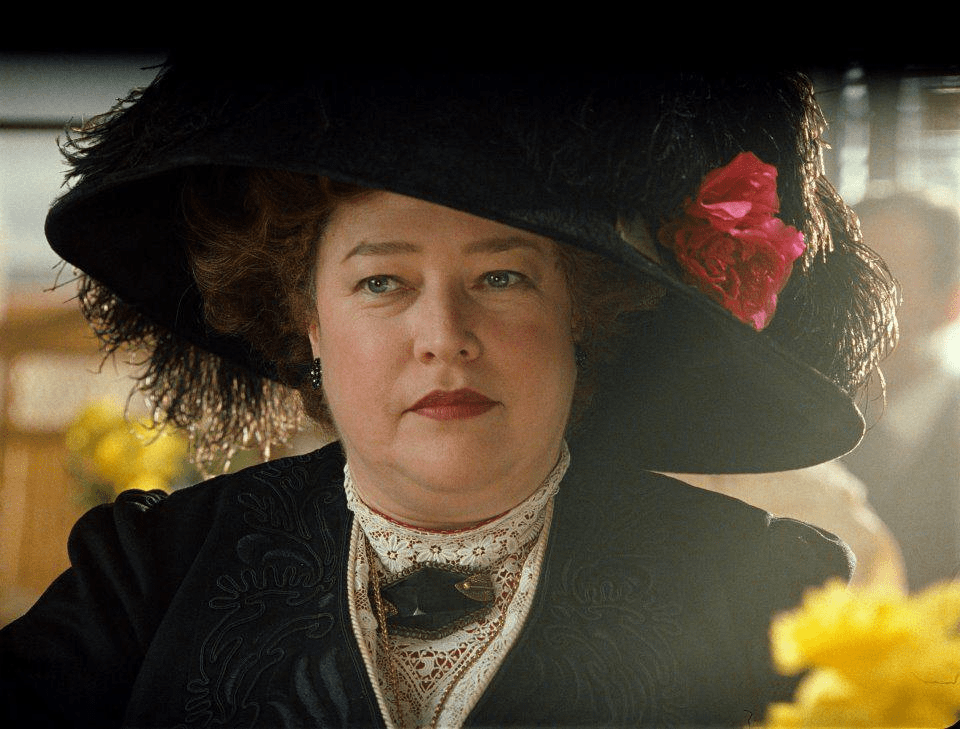

A l’a accroché su quequ’un d’autre complètement : Molly Brown, le personnage joué par Kathy Bates – qui, en passant, a rien à voir avec la méchante dans Misery. Pis vous savez quoi? Ça m’donne espoir en l’humanité.

Molly Brown, c’tait une riche Américaine qui a vraiment existé pis qui a hérité du surnom « l’Insubmersible » après avoir survécu au naufrage du Titanic.

Dans l’film, on la voit prendre Jack en d’sour de son aile pis le préparer à souper avec les péteux d’première classe. Ça, c’t’inventé, ben sûr.

Mais c’qu’on voit après, parzempe, c’est vrai : pendant l’naufrage, a tient tête à c’t’insignifiant de quartier-maître Robert Hichens, le commandant de sa chaloupe de sauvetage; au lieu d’aider à ramer pis d’artourner chercher d’autres survivants, même si la chaloupe est à moitié vide, y fait yinque lirer pis décourager tout l’monde.

Ch’comprends que c’est pas le film à Molly, faique y passent pas trop de temps là-dessus. Mais c’est tellement plus intéressant, comment ça s’est passé en vrai!

Pis on va y r’venir.

Avant, j’veux vous conter l’histoire de Molly Brown depuis l’début, pour ben vous expliquer de quel bois qu’a l’était faite, c’te femme-là. En cèdre ou en pin, un bois qui flotte ben, clairement. Entécas, vous allez comprendre pourquoi chus si contente que la jeune fille ait autant accroché su elle.

Molly est née en 1867, pis son vrai nom, c’tait Margaret, alias Maggie. C’est ben après sa mort, quand son histoire a été romancée dans des livres pis des vues, qu’a s’est faite arbaptiser Molly. Parce que ça sonnait mieux Molly Brown que Maggie Brown? Fouillez-moé. Entécas, pour la suite, on va l’appeler Maggie.

A l’était la fille à John Tobin pis Johanna Collins, des immigrants irlandais qui s’taient installés à Hannibal, au Missouri.

John était journalier, pis fallait qu’y fasse des grosses journées pour faire vivre sa femme pis ses six enfants. Le budget était serré en titi à’fin du mois. Autrement dit, Maggie était pas une floune de riche qui a eu toute tout cuit dans le bec avec une cuiller d’argent.

Y’a une affaire, par’zempe : à une époque où l’école était pas encore obligatoire, Johanna avait ben gros insisté pour que ses enfants aient l’instruction qu’a l’avait jamais eue. Faique Maggie pis ses frères et sœurs, au lieu d’aller travailler ben jeunes pour ramener d’l’argent à’maison, purent toutes aller à l’école jusqu’à l’âge de 13 ans.

Méchant luxe. Dire qu’à c’t’heure, ça fait l’bacon parce que t’as changé l’code du Wi-Fi.

Si l’éducation avait été un plat d’fromage cottage, Maggie l’aurait vidé jusqu’à la dernière tite crotte dans l’fond pis s’rait allée chez Metro s’en racheter un autre pis un autre, parce que l’éducation, ça finit jamais. C’tait une fille affamée de savoir, qui lisait toute c’qui y tombait sou’a main, pis si ses parents avaient eu les moyens, a l’aurait ben continué l’école jusqu’à l’université.

Malheureusement, fallait ben faire vivre la famille, faique a l’eut pas le choix de commencer à travailler dans une usine de tabac, à préparer les feuilles. C’tait une des seules jobs que les jeunes filles pouvaient faire dans l’boutte d’Hannibal, pour même pas une piasse et demie par jour. En plus, c’tait plate pis toffe – le genre de job qui te ratatine la cervelle pis t’effoire les espoirs.

Faique vous vous imaginez ben que, quand a l’eut l’occasion de suivre sa sœur plus vieille qui déménageait au Colorado avec son mari flambant neu, a s’fit pas prier pantoute.

À 18 ans, Maggie s’ramassa donc à Leadville, une ville minière à l’ambiance de Far-West qui poussait comme un vrai champignon. C’tait une place où les fortunes se faisaient du jour au lendemain.

A l’alla travailler chez Daniels, Fischer & Smith, un genre de Fabricville de l’époque, dans l’département des tapis pis des rideaux.

Pis pendant c’temps-là, a gardait l’œil ouvert.

Voyez-vous, Maggie avait un rêve. A l’avait vu son père faire des journées d’beu à’job pis arriver à’maison l’soir tellement brûlé qu’y pouvait même pas profiter d’la vie : y soupait pis y tombait dans son litte comme une roche yinque pour se réveiller le lendemain pis toute arcommencer, jour après jour. C’qu’a voulait, c’tait devenir assez riche pour que son père aye pu besoin de travailler, enfin. Pis pour ça, ça y prenait un mari avec les poches pleines.

Vous pouvez ben penser c’que vous voulez de t’ça, traiter Maggie d’profiteuse, de croqueuse de diamants pis toute le kit, mais rappelez-vous que, dans l’temps, les femmes étaient pas mal obligées de s’marier pour avancer dans’vie. On les laissait pas faire autre chose, simonac!

Alors, Maggie était ben décidée à pêcher l’plus gros poisson possible.

Sauf que, c’est ben maudit, hein! De quoi de ben malcommode allait s’mettre au travers de ses beaux plans : le torpinouche d’amour.

Un bon dimanche, à un pique-nique organisé par l’Église catholique, Maggie rencontra James Joseph Brown, alias J.J.

Enfant d’immigrants irlandais comme Maggie, J.J. avait 13 ans de plus qu’elle pis y’était chef de quart à’mine Maid and Henriette – une job stable, même si le salaire était pas à s’tirer dins murs.

Y cochait pas la case la plus importante pour Maggie, mais tsé! Y’était tellement charmant! Un beau grand gars avenant qui avait plein d’amis pis une réputation Spic-and-Span, le genre que tu pouvais présenter à tes parents en sachant que l’curé y donnerait l’Bon Dieu sans confession. Y’avait l’œil clair pis une bonne tête su’és épaules. Comme Maggie, y’aimait aller au théâtre pis danser.

Faique Maggie craqua : quand y l’invita à sortir, a dit oui.

A s’laissa désirer un ti-peu, par’zempe : selon la légende, quand y s’pointa chez elle dans une vieille carriole poquée avec yinque un ch’fal, y s’fit arvirer d’bord : pas question que Maggie embarque dans sa réguine. Quand y’arvint le lendemain dans une belle voiture à deux ch’faux flambette, là, Maggie accepta d’embarquer avec. Madame avait des standards, quand même.

Après queques mois de fréquentations, Maggie était déchirée : a rêvait encore de voir son père tchiller dans sa chaise berçante au bord de l’âtre, les pantouffes aux pieds, à l’abri d’la misère; mais à c’t’heure, a l’avait J.J. dans’peau, pis y’avait pu moyen de l’enlever de d’là.

Faique en 1886, à 19 ans, Maggie maria J.J. pis devint Madame Margaret Brown. A l’alla vivre avec lui dans sa tite cabane de deux chambres, ben loin du manoir qu’a l’avait imaginé.

Mais, c’pas grave. Maggie dira plus tard que ses premières années avec J.J., quand leux deux enfants Lawrence pis Helen sont nés, avaient été les plus belles de sa vie.

Ce dont a s’doutait pas, c’est qu’en misant su J.J., a l’avait quand même décroché le gros lot d’la 6/49. A perdait rien pour attendre.

Tsé, l’rêve américain? Dans l’temps que c’tait encore possible, là – avant qu’les revenus d’la classe moyenne s’mettent à stagner pis qu’la vie vienne pu achetable. J.J., lui, y’était ben décidé à l’pogner par le collette, à y faire la prise du tit paquet pis à l’mettre dans sa poche d’en arrière.

À une époque où y’avait pas d’bacc en génie minier, l’mari à Maggie passait ses soirées, après ses journées de job, à lire su la géologie, les gisements de minerai pis les techniques d’extraction. Avant longtemps, y d’vint ferré en simonac : un oracle du roc; un magicien des métaux bruts; un sorcier du sous-sol.

Grâce à son nouveau savoir, J.J. finit pu d’gravir les échelons: dins deux années après ses noces, y passa de chef de quart à contremaître à surintendant d’la mine Maid and Henriette.

Après ça, y fut engagé comme surintendant de toutes les mines d’la compagnie Ibex. C’est là qu’y frappa l’or – littéralement.

En 1893, la demande pour l’argent baissa tout d’un coup, flâwk! Pis comme la majorité des mines autour de Leadville étaient des mines d’argent, ben, c’tait pas d’adon pantoute. Quatre-vingt-dix pour cent des gars d’la place pardirent leu job du jour au lendemain.

Molly, qui s’occupait déjà d’la soupe populaire en ville depuis que son mari avait été nommé surintendant, ardoubla d’efforts pour aider encore plus les familles des chômeurs.

Pendant c’temps-là, J.J., lui, était sur une autre track : y’avait un plan pour rouvrir la mine d’argent Little Johnny.

Le propriétaire de la mine, John Campion, savait que si y creusait plus creux, y trouverait probablement de l’or.

Le problème, c’est qu’en creusant plus creux, justement, les mineurs tombaient su d’la dolomie, une roche friable qui s’défaisait toute en sable. C’tait impossible de creuser des tunnels pis d’faire le soutènement avec des poteaux en bois : toute effoirait en deux secondes.

Campion était su’l bord de jeter l’éponge pis d’aller brailler dans sa chambre, mais J.J. y dit :

« Tapeu, m’as t’arranger ça. »

Sa solution, c’tait pas d’utiliser de l’équipement full fancy du futur qui coûtait la peau des fesses. Au contraire, c’tait yinque une question de bonne vieille jarnigoine : pour artenir le sable, y couvrit toute l’intérieur des tunnels avec des bottes de foin pis les fit t’nir avec une charpente en bois. Fallait y penser, pareil!

Pis pouf! Pas longtemps après, la mine Little Johnny produisait 135 tonnes de minerai d’or par jour.

Leadville pis ses mineurs étaient sauvés. Les journaux finissaient pu d’s’ébaubir devant c’te folle réussite. Pis J.J., lui, était rendu un homme riche : ses boss l’avaient récompensé en y donnant des parts dans’compagnie pis une place au conseil d’administration.

La vie de Molly venait de changer boutte pour boutte.

J.J. pis elle devinrent des vraies célébrités. Y’achetèrent une grosse maison à Denver pis même un chalet en dehors d’la ville. Y pouvaient voyager. Mettre du beau linge pis s’entourer de belles affaires. Y coudoyaient la crème d’la crème d’la haute société de Denver. Leux enfants pouvaient aller dins meilleures écoles. Les parents à Maggie auraient pu jamais besoin de travailler.

Enfin, Maggie pouvait s’permettre toute le fromage cottage qu’a voulait, c’t’à dire qu’a l’avait le temps pis les moyens de s’instruire à son goût. Faique, a l’étudia les langues – le français, l’allemand pis le russe –, la littérature pis l’théâtre, d’abord à Denver, pis après au Carnegie Institute de New York. Pas pire pour une p’tite Irlandaise qui avait yinque l’équivalent d’un secondaire 2!

Mais c’pas toute : Maggie avait aussi ben à cœur le changement social.

À une époque où la somme de c’que les femmes avaient l’droit de dire pis d’faire aurait pu t’nir dans une boîte en carton ondulé de 4 pouces par 4 pouces par 6 pouces, Maggie s’trouvait pas mal à l’étroit. Sans pouvoir politique pis sans entrée dins salons où les monsieurs en habit décidaient de toute entre eux autres en fumant des cigares, c’tait ben dur de changer grand chose.

Mais les madames riches avec des contacts pis du temps libre, elles, avaient quand même leu z’arme secrète : les club sociaux.

Avec d’autres comme elle, Maggie partit le Club des femmes de Denver, qui s’tait donné comme mission d’améliorer la condition des femmes grâce à l’éducation pour améliorer la société au complet.

Y’a un enseignant ghanéen, James Emman Aggrey, qui a dit un jour : « Éduquer un homme, c’est éduquer yinque une personne. Éduquer une femme, c’est éduquer toute une nation. » Ça, Maggie l’avait ben compris.

Madame Brown d’vint une espèce de force irrésistible : a l’était partout, le nez fourré dans toutes les causes, pis on aurait dit qu’a l’avait assez d’énergie pour déplacer les montagnes du Colorado.

A l’organisait des activités culturelles pour les filles pauvres. A ramassait d’l’argent pour garnir les bibliothèques des écoles publiques. Ses bazars pis ses galas de charité permirent de construire une église pis d’agrandir un hôpital. A milita assez fort pour convaincre le gouvernement de passer des lois su’l travail des enfants pis s’associa avec un juge pour créer le premier tribunal pour adolescents au pays – parce que tsé, avant, y’étaient jugés comme des adultes pis allaient suivre leu cours de crapule 101 en prison avec des criminels endurcis.

Ch’pourrais passer une couple d’heures à énumérer toute c’que Molly a faite de 1894 à 1912, mais on s’rait encore là demain matin.

Mais bref, quand a l’embarqua su’l Titanic à Cherbourg après un voyage de plusieurs semaines en Europe pis en Afrique, Maggie était une femme solide, confiante, hyper cultivée pis engagée qui avait déjà fait bouger assez d’affaires dans l’bon sens pour mériter un hôpital ou une école à son nom. Une plaque en bronze, minimum.

À suivre dans la partie II – bientôt!

Source : Iversen, Kristen, Molly Brown: Unraveling the Myth, 3e édition. 2018. Johnson Books.

2 commentaires sur “Molly l’Insubmersible – partie I”