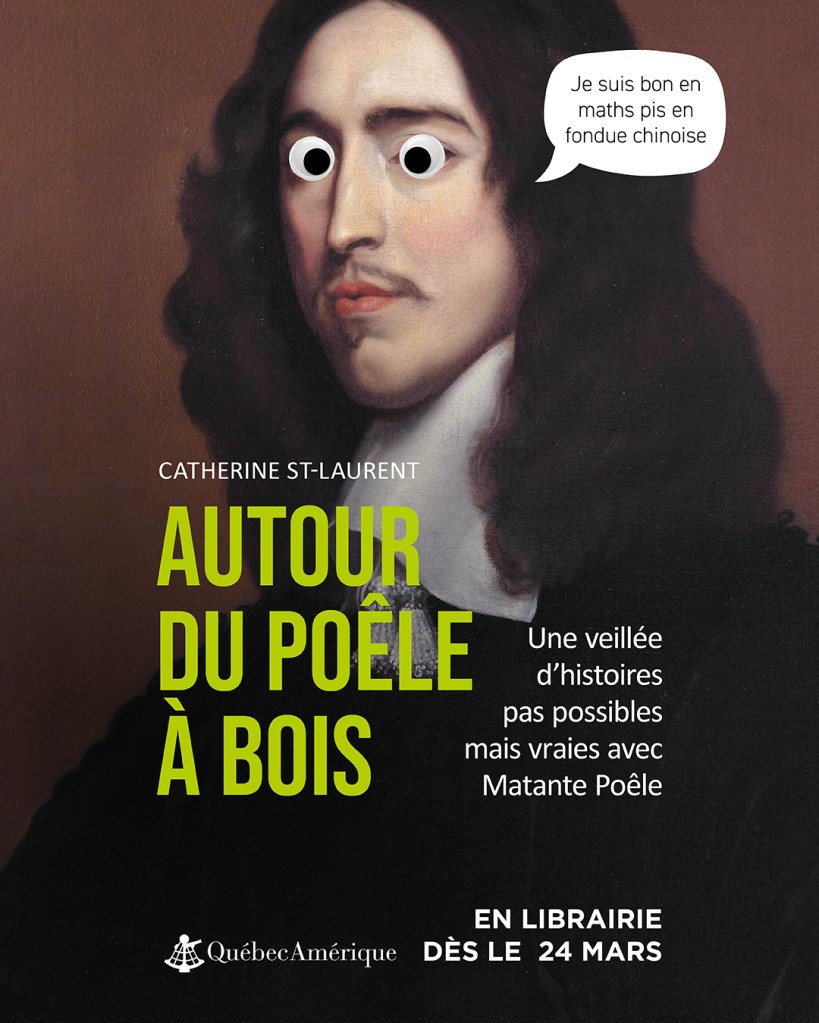

En pleine giboulée de printemps, un inconnu ouvre la porte du tambour, se dégrèye de son linge tout trempe de neige mouilleuse pis rentre dans’cuisine. C’est mon NOUVEAU LIVRE, qui arrive le 24 mars! Vous pouvez le précommander ICITTE.

L'Histoire comme on ne vous l'a jamais racontée… en bon gros québécois!

En pleine giboulée de printemps, un inconnu ouvre la porte du tambour, se dégrèye de son linge tout trempe de neige mouilleuse pis rentre dans’cuisine. C’est mon NOUVEAU LIVRE, qui arrive le 24 mars! Vous pouvez le précommander ICITTE.

(Note : Au départ, j’avais préparé une présentation PowerPoint sur saint Sébastien pour les 40 ans à ma chum Christine – pastelliste primée! –, et donc, j’ai récupéré queques diapositives parce que je trouvais que ça faisait ben.)

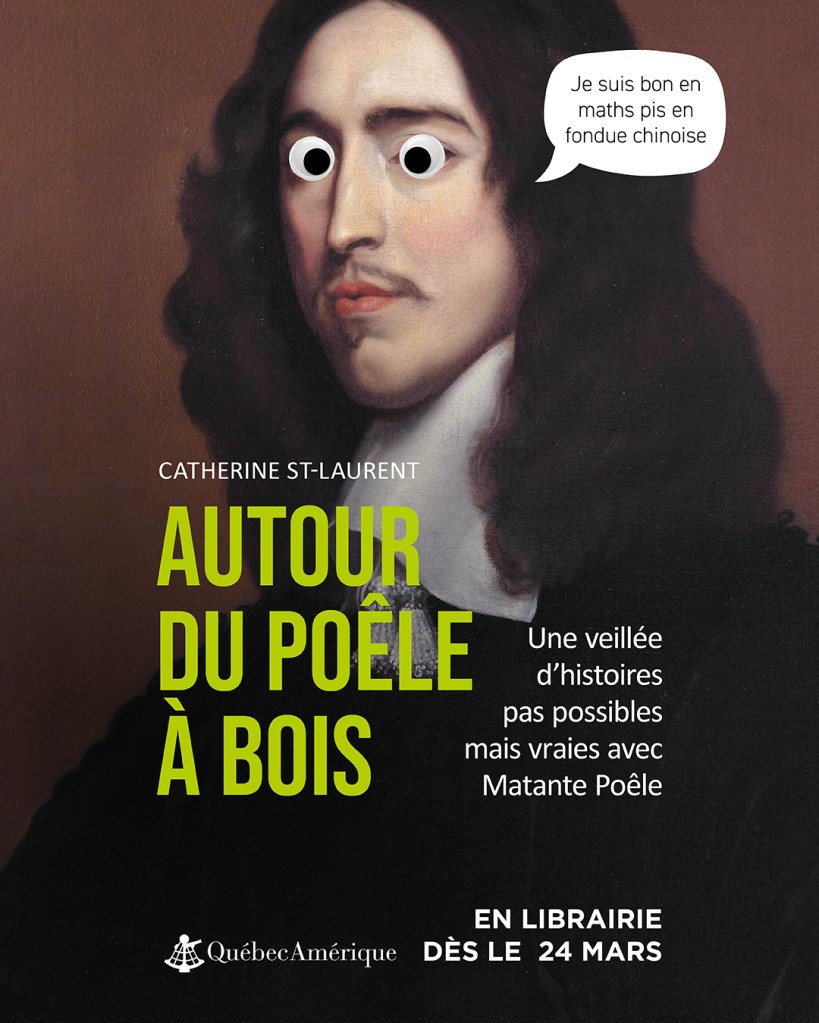

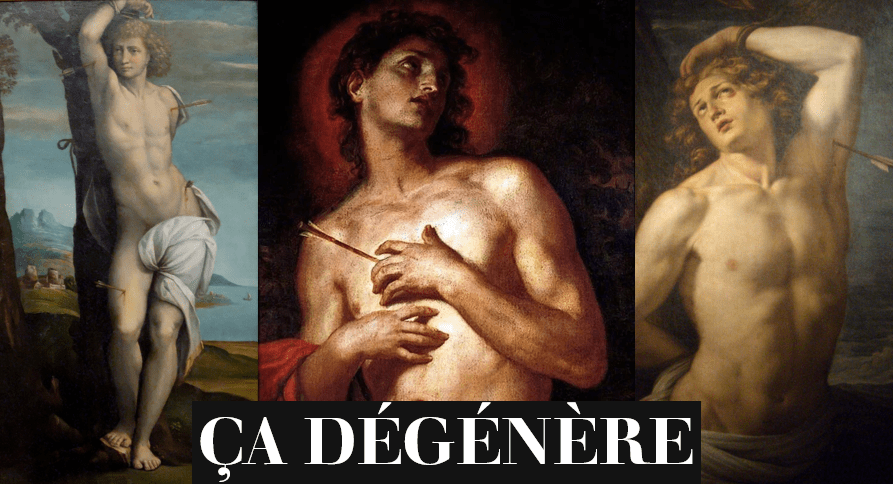

Je l’sais pas si vous êtes au courant, mais dans l’monde artistique, saint Sébastien, c’t’une GROSSE affaire. Presque tous les grands artistes de la Renaissance et de l’époque baroque ont fait des peintures de lui : Titien, Raphaël, Botticelli, Mantegna, Reni, Rubens, Ribera, pis j’en passe.

Mais, tsé, argardez-lé, là. Vite de même, trouvez-vous qu’y a l’air d’un saint, vous autres? La tite pose déhanchée. Le beau ti corps toute tight… Le MINUSCULE linge à vaisselle qui lui sert de bobettes pis qui nous invite à contempler son pubis fraîchement waxé…

Ça met-tu la dévotion dans votre cœur, ou bedon… AUTRE CHOSE dans vos culottes?

Pis tsé, toute le gratin artistique le peint comme ça. C’est pas yinque un ou deux peintres libidineux qui voulaient se rincer l’œil.

Pourquoi, hein? Ça m’a pas l’air très catholique.

Surtout que le VRAI saint Sébastien, celui qui est mort en martyr au 3e siècle, c’tait même pas un beau jeune homme tout nu : c’tait un monsieur d’âge mûr qui travaillait comme centurion dans l’armée romaine.

Y s’tait converti au christianisme à une époque où c’tait pas ben vu, pis même pire que ça. On était pas mal dans l’pire des invasions barbares, pis l’empereur, Dioclétien, croyait que ça allait mal de même parce que les dieux étaient fâchés, faique y’ordonna à tout le monde de leu faire des sacrifices.

Les chrétiens pis les juifs, eux autres, y voulaient pas, faique Dioclétien les considérait comme des ennemis de l’État. Y’avait même interdit au gars baptisés d’entrer dans l’armée.

Toujours est-ti ben qu’un m’ent’né, quequ’un alla bavasser que Sébastien était chrétien.

L’empereur, qui l’avait engagé lui-même, le prit personnel. Y condamna Sébastien à s’faire attacher après un poteau pis tirer des flèches dessus jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Hérissé de flèches comme un portipi, saint Sébastien fut laissé pour mort su son poteau.

Malgré toute, y survécut pis y fut secouru par sainte Irène, qui s’occupa d’lui jusqu’à ce qu’y soit guéri.

Mais là, aussitôt armis d’boutte, l’épais fonça drette au palais de Dioclétien pour l’engueuler :

« Heille, franchement, là, c’pas correct, ça, persécuter les chrétiens d’même! Arrête ça tu’suite! »

J’ai pas besoin d’vous dire que l’empereur le prit mal. Y fit ramasser Sébastien par ses gardes pis ordonna qu’on l’batte à coups de bâtons jusqu’à c’que mort s’ensuive.

C’te fois-là, par’zempe, le Seigneur jugea pas bon de sauver Sébastien. Dioclétien fit jeter son corps aux égouts pour que les autres chrétiens puissent jamais l’artrouver pis l’vénérer comme martyr.

Selon la légende, le soir de sa mort, y’apparut en rêve à une certaine Lucine pis dit :

« Ouuhhhh, Lucine, chus dins égoooouuuuts, Lucine! »

Faique Lucine se l’va à deux heures du matin – avec sa robe de chambre pis ses bigoudis, en sacrant ou non, je l’sais pas –, alla récupérer son corps pis le fit enterrer dans les catacombes qui, à c’t’heure, portent son nom.

Faique, c’est ça pour son histoire.

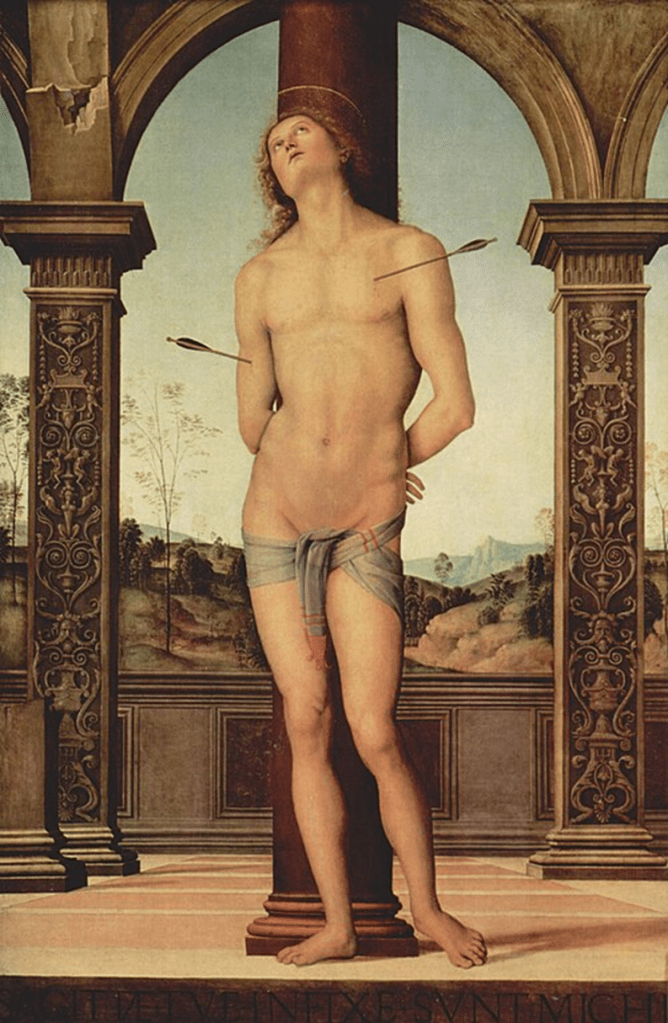

Icitte, on a deux représentations de saint Sébastien qui datent du Moyen-Âge. Comme vous voyez, Seb est arprésenté avec une barbe pis des cheveux gris, y’é pas attaché après un poteau pis plein de flèches, pis surtout, y’é habillé.

Faique, qu’est-cé qui s’est passé par après pour que les artistes le dégrèyent de même?

Étrangement, la réponse, c’est : LA PESTE.

C’est pas évident tu’suite, mais je vais vous expliquer.

Donc, au Moyen-Âge, vous l’savez sûrement, y’a eu des épouvantables épidémies de peste.

On raconte qu’à Rome, l’épidémie a slaqué quand un autel à saint Sébastien a été construit, avec son squelette dedans.

L’évêque de Paris a fait la même affaire – sans le squelette. là; y’étaient pas pour faire un prêt de reliques inter-églises pis faire livrer par UPS – contre la peste noire en 1348.

C’te nouvelle-là s’est répandue, pis l’monde ont compris qu’invoquer saint Sébastien contre la peste, ça marchait tempête.

Faique bref, le nombre d’images de saint Sébastien a explosé parce que tout l’monde qui en avait les moyens s’en commandait pour leu z’église ou leu château.

C’est là que l’image de saint Seb a commencé à changer.

Voyez-vous, le monde de l’époque voyaient un lien symbolique entre saint Seb pis la peste.

La peste, là, c’tait perçu comme une punition divine.

Pis, dans la Bible, les flèches sont un symbole de la punition divine. Par exemple, dans un psaume, ça dit « Mais Dieu tirera sa flèche contre eux : soudain ils sont blessés ».

À part de t’ça, dans le Deutéronome, Dieu fait une crise de bacon parce que tout le monde est pas à 4 pattes en avant de lui pour le vénérer, faique y dit :

« Ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n’est pas Dieu, ils m’ont irrité par leurs idoles sans consistance. Le feu de ma colère s’est allumé et il brûlera tout jusqu’au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J’accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. »

Pour récapituler : Peste = Punition divine. Punition divine = Flèches.

Pis comme saint Sébastien est tout percé de flèches comme un portipi, mais y meurt pas, ça veut dire qu’y résiste à la peste pis qu’y prend su lui la souffrance du monde ordinaire. TADAM!

Icitte, dans un peinture du 14e siècle, on voit le début de la transformation de saint Seb : y’é tout nu pis percé de flèches. Mais, affriolant? Non.

Pis là, y’a eu…

LA RENAISSANCE.

À la Renaissance, tout d’un coup, le monde ont redécouvert l’Antiquité, pis y trouvaient ça COOL.

Pour s’inspirer, les artistes se sont mis à piger dans c’t’époque-là comme dans un plat d’bonbons, pis ça a toute changé : les architectes dessinaient des bâtisses avec des colonnes doriques pis ioniennes, les poètes faisaient des métaphores de dieux grecs à tour de bras, pis les peintres peignaient du monde tout nus comme les statues antiques.

Parlant de statues pis de dieux grecs, vous savez c’qui vient direct de l’Antiquité, pis que les artistes trouvaient ben inspirant?

Apollon.

Pourquoi lui en particulier? Apollon était le dieu de la lumière, de la musique, de la poésie, de la guérison pis du tir à l’arc.

Pis dans l’Iliade d’Homère, y tire des flèches su les Grecs, des flèches qui donnent… LA PESTE.

Ça vous rappelle pas queque chose?

Pis à part de t’ça, vous savez c’qu’y est, Apollon, aussi? Beau. Dans l’dictionnaire, son nom, avec une minuscule, veut carrément dire « beau bonhomme ».

Entécas, les chercheurs pensent qu’à cause de l’analogie qu’y avait à faire entre Apollon pis Sébastien – les flèches pis la peste pis toute – saint Sébastien s’est artrouvé « apollonisé » dans la peinture. C’est comme ça qu’y est devenu, pu juste tout nu pis fléché, mais aussi… sexy.

À partir de d’là, saint Sébastien est devenu le prétexte parfait pour peindre un beau jeune homme tout nu.

C’tait quasiment rendu un concours de qui pouvait peindre le saint Seb le mieux faite, le plus aguichant.

Y’a des peintres qui ont carrément délaissé le côté « attaché après un poteau » pis ont donné à saint Seb la pose classique du « Apollon lycien » c’t’à dire avec le p’tit bras su’a tête… mettons que ça change la vibe, hein?

Tsé, j’vous rappelle qu’on parle d’une figure religieuse. Pis la sexification de saint Seb passait pas partout comme du beurre dans’poêle!

En 1514, à Florence, les frères du couvent de San Marco ont posé un retable – ça, c’est l’espèce de décor avec des sculptures ou des peintures qu’y mettent pour faire beau en arrière de l’autel – peint par Fra Bartolomeo, avec saint Sébastien dessus.

Pas longtemps après l’installation du retable, les frères ont armarqué une nouvelle tendance dins aveux qu’y entendaient au confessionnal :

–Heille, j’ai entendu une madame en confession tantôt, pis euh… Tsé, l’retable, là? Ben, a disait qu’en priant à saint Sébastien, a pouvait pas s’empêcher d’avoir des pensées impures!

–Hein? Moé’ssi, y’a une madame qui m’a dit ça! À l’trouvait trop beau pis trop vrai…

Malheureusement, ch’peux pas vous montrer la peinture en question. Comme les confessions coquines se multipliaient, les frères décidèrent d’enlever le retable. Pour moé y l’ont caché dans une armoire à balai pis oublié là, pis un m’ment’né, y s’est perdu dans un déménagement; bref, on sait pu où c’qu’y est, ni si y’existe encore.

Entécas, y’avait pas juste aux demoiselles que saint Seb donnait des sensations dins culottes.

C’est sûr que dès la Renaissance, les monsieurs se rinçaient l’œil aussi.

Le fameux Léonard de Vinci, qui était notoirement aux hommes, avait chez eux HUIT images de saint Sébastien.

Pis tsé, on va se l’dire, là : les poses pis les faces que Sébastien fait su certaines peintures, là… Ben mettons qu’y a pas l’air d’un gars qui souffre tant que ça, si vous voyez c’que j’veux dire.

Y’en a qui disent que la face d’extase, c’est parce que Sébastien croit tellement au Bon Dieu qu’y sent même pas les flèches qui le transpercent, pis y’é en pleine communion mystique avec le Créateur.

J’veux ben, mais y’a un boutte à nous prendre pour des valises. Dans certains cas, l’homoérotisme est drette dans notre face, sans détour :

Come on, Carlo Saraceni. La flèche dans l’bas-ventre. C’t’aussi subtil que le symbolisme de franc-maçon dans un pestacle d’la mi-temps du Super Bowl.

Aujourd’hui, saint Sébastien fascine toujours autant. C’t’une icône pour la communauté gaie, qui voit en lui… Oui, d’abord, un beau bonhomme, mais, dans sa souffrance sous les flèches d’la persécution, y voyent aussi le reflet de leu propre traitement dans’société; les flèches de l’homophobie, autrement dit.

Sources :

Rachel Wall, « Saint Sebastian in the Renaissance: the Classicization and Homoeroticization of a Saint » (2012)

Bette Talvacchia, « The Double Life of St. Sebastian in Renaissance Art », The Body in Early Modern Italy (2010)

Hannah Marks, « The Transference of Apollonian Iconography to Images of Saint Sebastian in Italian Renaissance Art » (2017)

Heille, j’arviens de Rome, moé-là!

Pis j’en ai pour des mois à digérer mon voyage.

Tu veux me faire tripper? Montre-moé un vieux boutte de mur. J’ADORE les ruines.

Y’avait l’Colisée, ben sûr, mais aussi les restants du palais impérial, le forum de César, le forum d’Auguste pis le forum de la Paix, la basilique de Maxence et Constantin, la maison des Vestales, l’église Santa Maria Antiqua, le temple d’Antonin et Faustine, le forum d’Hadrien, le Panthéon, le mausolée d’Hadrien devenu le château de Saint-Ange, les catacombes de Priscille…

J’ai vu tellement d’affaires que l’cerveau a failli me couler par l’oreille, complètement fondu par trop d’information en même temps. Pour moé, j’ai laissé un tit boutte de moé là-bas…

J’ai vu des églises à la pochetée, aussi, pis y’en a une que j’ai particulièrement aimée : la basilique Saint-Clément-du-Latran.

C’est pas la plus impressionnante – si tu fais pas attention, en passant par la piazza di San Clemente, ça s’peut qu’t’a remarque même pas. C’est certainement pas Saint-Pierre de Rome – que j’ai visitée pis qui était juste… ta! (Oui. Ch’t’éloquente de même). Mais, a l’a un p’tit queque chose de spécial : c’t’un gâteau à étages qui résume 2000 ans de l’histoire de Rome!

J’vous explique.

Commençons par le crémage : une façade qui date du 18e siècle.

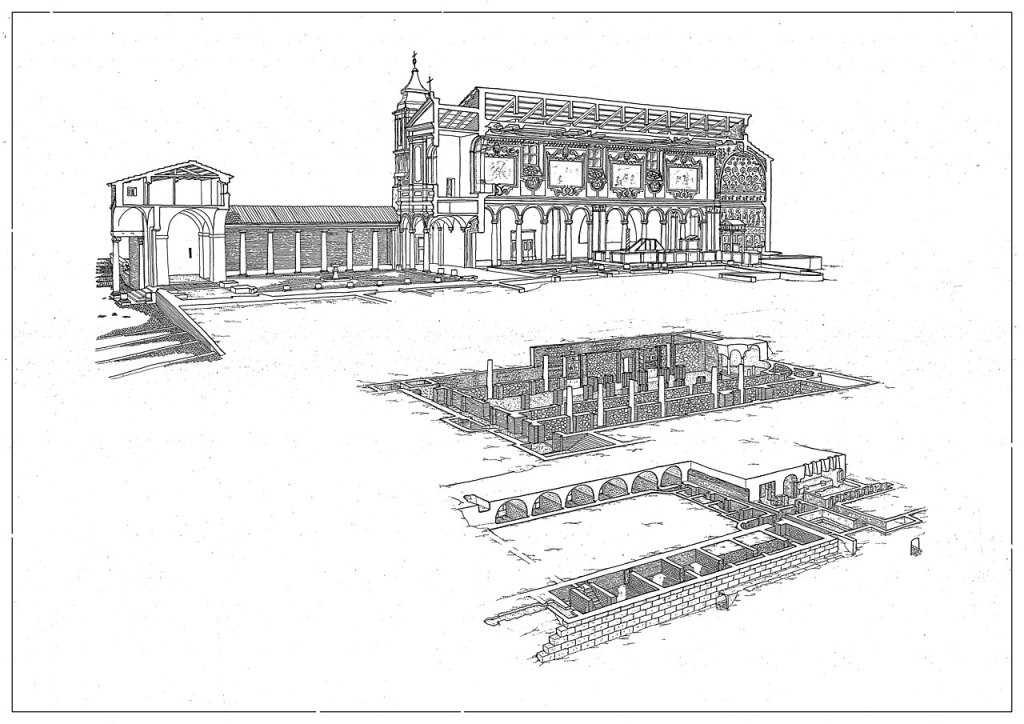

En arrière, par’zempe, la bâtisse est beaucoup plus vieille : a date 12e siècle. On voit ben dans c’te gravure-là que la façade baroque est comme un masque de plâtre s’un visage médiéval.

La basilique est dans le style roman : sobre pis solide. Y’a pas d’arcs-boutants ni de voûtes en croisées d’ogives ni de grands chassis avec des vitraux, comme dins cathédrales gothiques. À la place, y’a des gros murs épais, des plafonds à caissons pis pas grand lumière du dehors.

Ça veut pas dire que c’pas beau en dedans.

Les colonnes sont super élégantes. Pis l’abside! Ça, c’est l’espèce de demi dôme dans l’fond. La mosaïque dorée arprésente Jésus crucifié mais la croix est pas juste une croix, c’t’aussi l’arbre de vie :

Pis les planchers! On appelle ça des pavements cosmatesques, de Cosmati, une gang d’artistes des 11e pis 12e siècles qui ramassaient des bouttes de marbre pis de porphyre précieux dans les ruines romaines pis faisaient des motifs géométriques avec.

Ah, moé, l’art médiéval, vous l’savez : ça m’émeut. Pis ça, c’tait yinque un amuse-gueule.

Parce qu’en d’sour de la basilique du 12e siècle, y’a une AUTRE basilique, bâtie au 4e siècle!

Ch’passe vite, là, mais on va y’arvenir.

Avant, faut que je vous parle du dernier étage du gâteau, ou la croûte en biscuit graham : les bâtiments de l’époque romaine. Parce que oui, la basilique du 12e siècle était construite sur une basilique du 4e siècle qui était bâtie su des ruines romaines du 1er siècle!

On voit ben icitte comment c’est faite :

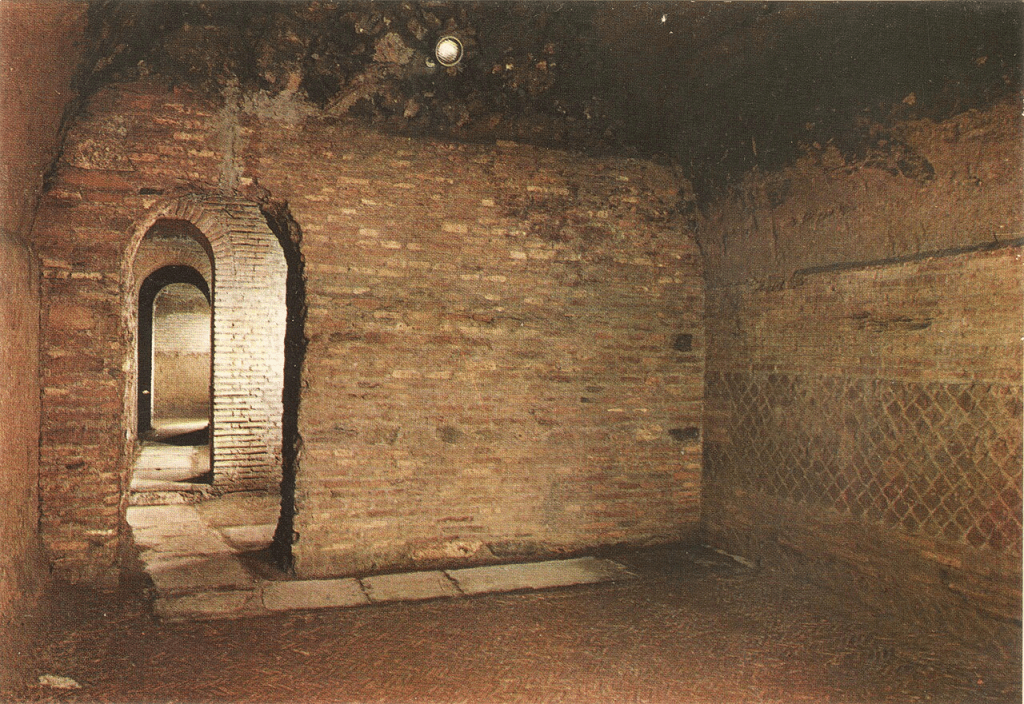

Icitte, on est dans un horreum, un ancien entrepôt. Y’en a qui pensent que ça faisait partie de l’hôtel de la Monnaie impériale (là où-ce qui fabriquaient les cennes). Argardez les motifs du plancher pis du mur à droite! Pas mal plus classe que l’gryproc!

À côté, y’a un autre bâtiment, qui avait déjà été une maison, mais qui a été transformé en mithraeum (ça, c’t’un temple du dieu Mithra, un dieu à’mode dans c’temps-là que des légionnaires romains avaient ramené d’leux campagnes en Asie mineure).

Les archéologues pensent que les deux bâtisses, l’entrepôt pis le mithraeum, auraient passé au feu dans le célèbre incendie de Rome en 64 (tsé l’feu que Néron aurait starté par exprès pour dégager du terrain où y pourrait se bâtir un sapristi d’palais de la mort, pis y’aurait joué du violon en avant des flammes, mais c’est probablement yinque une légende).

Après l’incendie, les ruines se s’raient remplies de terre p’tit à p’tit jusqu’à c’que, 200 quelques années plus tard, quequ’un décide de construire l’ancienne basilique par-dessus.

D’ailleurs, arvenons-en, à l’ancienne basilique.

En 1857, ça faisait 700 ans qu’a l’était complètement oubliée. Mais, le père Joseph Mullooly, archéologue à ses heures, avait lu dans la biographie de saint Clément écrite par saint Jérôme de Stridon en 392 qu’y avait déjà une église dédiée à saint Clément à c’t’époque-là, au même spot que la basilique actuelle.

Ça s’pourrait-tu qu’y reste des vestiges en d’sour? Pour vérifier, le père Mullooly perça un trou dans l’plancher pis kool-aid-manna jusque dans la vieille basilique.

KOOL-AID-MANNER [kuːlˌeɪd mæne] v. – 2026 ◊ de l’anglais Kool-Aid Man ■ Entrer queque part à’manière du bonhomme Kool-Aid.

Faique, pendant 13 ans, Mullooly déblaya toute le milieu de la vieille basilique pis une partie du Mithraeum; le reste fut fouillé p’tit boutte par p’tit boutte durant le 20e siècle.

C’que j’vous ai pas dit, par’zempe, c’est pourquoi la vieille basilique avait été abandonnée pis oubliée.

C’t’à cause d’la querelle des Investitures entre le pape Grégoire VII pis Henri IV, empereur du Saint-Empire :

Bon. Ch’coupe les coins ronds, mais en gros, c’est ça.

En 1084, Henri IV assiégea Rome. Ben… assiéger, c’t’un grand mot. Y graissa la patte des nobles de Rome, qui lui ouvrirent les portes d’la ville.

Pour éviter d’être capturé pis destitué, Grégoire VII dut aller s’réfugier au château de Saint-Ange, tandis qu’Henri s’installait, ben peinard, su’a colline du Capitole en plein milieu de Rome en attendant qu’y s’rende.

Au désespoir, Grégoire appela son seul ami assez fort pour crisser une volée à Henri : Robert Guiscard.

Robert Guiscard – j’rentrerai pas trop dins détails parce qu’on fait déjà une grosse parenthèse –, c’tait un des 72 fils de Tancrède de Hauteville, un p’tit seigneur normand. Bon, y’en avait pas 72, mais une trâlée, certain : Guillaume, Drogon, Onfroi, Godefroi, Serlon, Robert, Mauger, un autre Guillaume, Alfred, Hubert, Tancrède pis Roger.

De quoi faire saliver Andrew Tate.

Comme leu père était pas riche pis que ça leu tentait pas de devenir curés, les frères Hauteville décidèrent un matin d’aller foutre la marde en Méditerranée, pour le fun, pour la richesse pis pour la gloire.

Là-bas, y s’pognèrent avec les Byzantins, les Lombards pis les Sarrasins, conquirent la Sicile, l’Apulie pis la Calabre – les orteils pis le talon d’la botte – pis d’vinrent les alliés du pape.

Entécas. En 1084, Robert était rendu duc d’Apulie pis y’était dins Balkans, occupé à envahir l’empire byzantin. Quand y’arçut la lettre de Grégoire, y s’dit :

« Ouin, ch’pas pour pas y’aller, mais ch’pas pour toute laisser tomber ça icitte! »

Qu’à cela ne tienne : y laissa son garçon Bohémond à’tête de ses troupes pis s’arcruta une gang de mercenaires parmi ses vassaux sarrasins en Sicile. Artenez ça, ça va être important tantôt.

En apprenant que Robert Guiscard s’en venait y rincer les oreilles à l’eau d’Javel, Henri IV se rappela tout d’un coup qu’y avait laissé ses boxers dans’laveuse pis sacra son camp.

L’affaire, c’est qu’y restait à Rome une gang encore loyale à Henri, faique y’eut quand même une bataille.

Pis là… Ça vira au yâble.

Tsé, je disais que l’armée à Robert était formée de ses vassaux sarrasins. Des musulmans, donc.

Faique eux autres, sauver l’pape, ça leu faisait pas un pli su’a poche. Pis en plus, heille, y s’artrouvaient en plein dans la ville sainte des chrétiens!

Aussi ben m’embarrer tu’seule la nuite dans une librairie/pâtisserie/magasin de plein air.

Ce fut le free-for-all : les Sarrasins massacrèrent, pillèrent pis brûlèrent toute su leu passage du Colisée au palais du Latran.

Pis c’est là, LÀ! que la vieille basilique Saint-Clément fut pillée pis détruite.

Les Romains étaient en tabarnak après l’pape, qui tenaient responsable de leu malheur. Grégoire dut s’en aller en exil à Salerne, où y sécha dans l’oubli jusqu’à sa mort, un an plus tard. Après ça, le quartier était tellement dévasté qu’y resta en grande partie inhabité pendant des siècles.

Faique c’est ça. C’pour ça que la vieille basilique a été abandonnée.

Fiou! Pu qu’un détour!

Les Sarrasins avaient défoncé des portes, crissé l’feu, pillé toute l’or, profané des trésors, mais tant qu’à moé, y’avaient pas réussi à prendre l’âme d’la vieille basilique : ses magnifiques fresques médiévales, maganées, mais toujours impressionnantes.

En fait, la vieille basilique a une des plus grandes collections de fresques du haut Moyen Âge après l’église Sainte-Marie-Antique, aussi ravagée par les Sarrasins à Robert Guiscard.

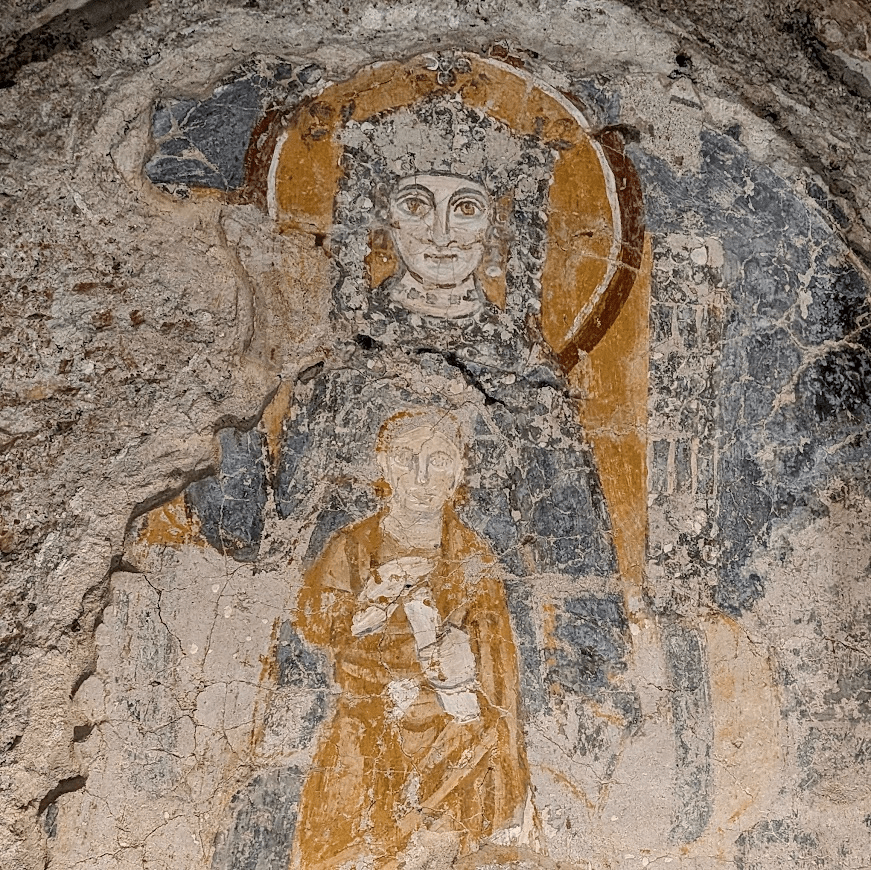

Y’a celle-là, entre autres, d’la Vierge couronnée. Y’a une p’tite histoire qui vient avec. Quand l’père Mullooly kool-aid-manna dans la vieille basilique, y tomba presque tu’suite s’une peinture d’la Vierge dans une alcôve. Queques jours plus tard, par’zempe, la peinture tomba du mur, révélant celle-là en arrière. Pourquoi elle avait été couverte? Est tellement belle!

Pour finir notre visite, m’as vous parler des fresques qui racontent la vie de saint Clément.

Vite de même, le fameux saint Clément, y’a vécu au 1er siècle de notre ère pis yé considéré comme le quatrième pape de l’Église, même s’il l’a jamais été officiellement. Selon la légende, a cause qu’y avait trop d’influence su la noblesse romaine, y’aurait été exilé en Chersonèse Taurique – la Crimée d’à c’t’heure – pis crissé au fond d’la mer Noire avec une ancre attachée autour du cou.

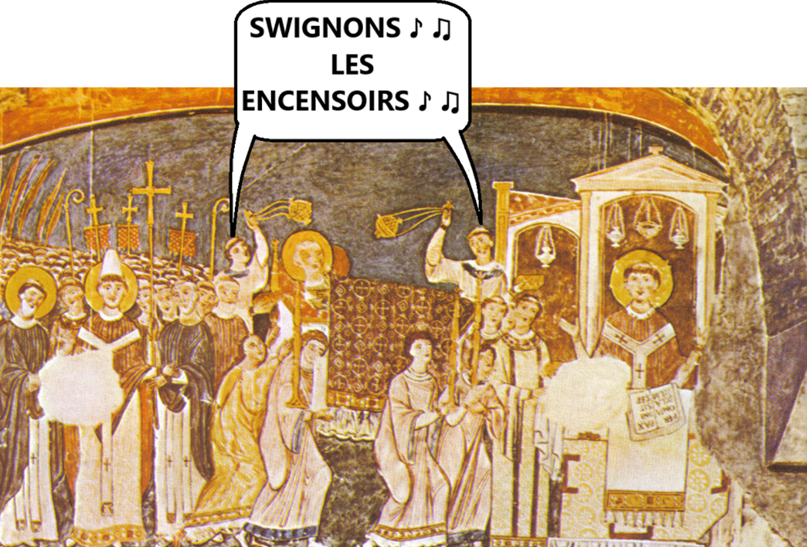

Les fresques arprésentent divers épisodes, comme icitte, saint Cyrille, saint Méthode pis l’pape qui apportent la dépouille de saint Clément à la vieille basilique – dans’joie pis l’allégresse, on dirait ben.

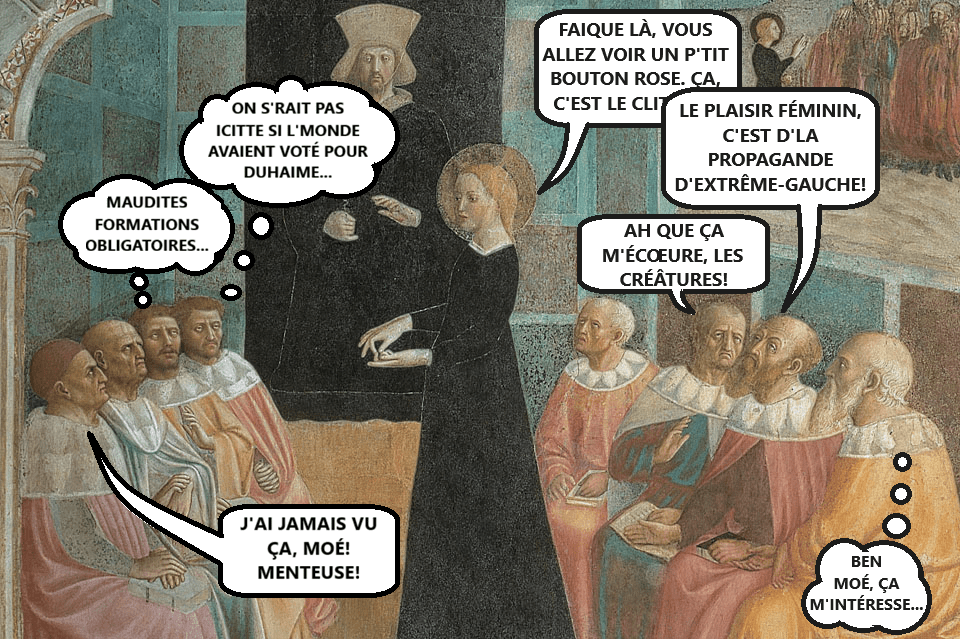

Mais, ma fresque PRÉFÉRÉE, c’est celle-là :

Bon, on voit pas super bien su ma photo. Comme j’vous disais, sont maganées, les fresques.

V’là une autre photo un peu plus claire :

Vous voyez, les p’tites écritures? C’est du dialogue! Pas des versets de la Bible, pas de la narration, DU DIALOGUE! C’t’une BANDE DESSINÉE!

J’oserai pas m’avancer en disant que c’est la plusse vieille BD avec dialogue au monde – j’en ai aucune idée. Mais c’est quand même un bon 1 000 ans avant Tintin.

Pis à part de ça, les écritures sont spéciales pour une autre raison : c’est le premier exemple écrit d’italien vulgaire (vulgaire dans l’sens de langue parlée par le monde ordinaire, pas dans l’sens de va chier mon astie, quoique, dans cet exemple-là en particulier… Vous allez voir).

C’t’un instantané d’la langue qui était parlée à un moment précis dans l’temps; ça montre la transition entre le latin pis l’italien qu’on connaît aujourd’hui. Pour quequ’un qui s’intéresse à l’histoire des langues, y’a d’quoi avoir des p’tits frissons à des places.

Faique qu’est-cé qui s’passe dans c’te fresque-là? Pour le contexte, plus tôt dans’journée, not’bon vieux Clément avait célébré la messe pour une p’tite gang de chrétiens, dont une noble appelée Théodora.

Or, Sisinnius, le mari à Théodora, l’avait suivie en secret au meeting de chrétiens pour savoir qu’est-cé qu’a pouvait ben faire les mardis soir de si mystérieux, a joue-tu au bridge ou ben a me trompe-tu avec un fougueux forgeron, pis Dieu l’avait puni en l’rendant sourd pis aveugle.

(Si y’avait eu la moindre chance que Sisinnius se convertisse après avoir espionné le meeting en s’disant ouin, ça vient m’chercher leu z’affaire, finalement, Dieu venait d’la scrapper complètement.)

Ayant été mis au courant de t’ça, Clément se sentit mal; y’alla voir Sisinnius pis y rendit l’ouïe pis la vue.

Aussitôt ses sens artrouvés, c’t’ingrat de Sisinnius se l’va de sa chaises pis dit :

« Qu’est-cé qu’y fait chez nous, lui? Lâchez-vous l’beigne pis pognez-lé, vous autres! »

Les serviteurs de Sisinnius partirent pour capturer Clément, mais tout d’un coup, y’eut un miracle : les trois devinrent complètement caves. Drette à 2 de quotient.

Au lieu de Clément, y ramassèrent une colonne de pierre qui traînait à terre pis forcèrent après comme des codingues tandis que Clément prenait une bonne p’tite poffe de poudre d’escampette.

Non sans leu z’avoir fait la morale, bien sûr.

L’archéologue William Ewing a fait des reproductions des fresques quand y’étaient encore en pas pire état, faique ça permet de voir un peu mieux c’qui s’passe :

Ouin hein? On s’attend pas nécessairement à voir autant d’vulgarité s’un mur d’église.

C’qui est intéressant, aussi, c’est que Clément est le seul personnage qui parle pas en italien vulgaire médiéval : y parle en latin! C’est censé montrer que Clément est meilleur que les autres pis une coche au-dessus su’l plan moral.

Bref, c’est l’inverse de c’que ch’fais, moé : tout l’monde parle en québécois pis tout l’monde est égal, qu’y s’assoyent s’un coussin en v’lours ou s’un vieux boutte de styrofoam.

Entécas, ch’pourrais vous parler encore de plein d’affaires. La basilique Saint-Clément-du-Latran, c’t’une place tellement riche! Ch’t’allée deux fois pis y’a quand même des affaires que j’ai manquées.

Comme c’te SUPERBE peinture de sainte Catherine d’Alexandrie pis les philosophes :

Sources :

Le p’tit livre qu’y vendent à la boutique de la basilique Saint-Clément-du-Latran.

Site Web de la basilique Saint-Clément-du-Latran.

Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, 1776–1788.

Salut, mes pits pis mes pitounes!

Heille, j’l’arconnais : ça fait un boutte que j’ai rien publié icitte. Si vous m’suivez pas su Facebook, j’vous en veux pas d’avoir pensé que ch’tais morte!

Mais non! Ch’travaillais fort su mon deuxième livre, qui s’en vient au printemps. En attendant, oubliez pas d’ramasser vos trente sous!

Pis, bon. Pendant que ch’travaillais su mon livre, j’ai vu BEAUCOUP de manuscrits du Moyen Âge, pis y’en a un du 15e siècle qui m’a vraiment impressionnée : les Heures de Louis de Laval.

Tsé, le livre commence drette avec Dieu pis l’Big Bang :

L’enlumineur était inspiré : l’néant est comme une pupille, pis les âmes sont comme un iris, pis l’univers est un œil, pis Dieu est l’architecte pis avez-vous vu les plis dans sa tunique avec du doré? C’est malade, pour l’époque! (Pour voir d’autres enluminures du même temps, allez icitte.)

Bref, j’voulais vous faire découvrir c’t’œuvre-là; mais, vous donner le lien pis vous dire d’aller tchéquer ça, c’est p’t-être pas la meilleure idée. Ch’crés ben qu’y a pas grand monde à part moé qui s’taperaient 700 pages d’enluminures su l’écran d’ordi.

Faique j’vous ai faite un best of de mes images préférées.

Mais d’abord, un tit peu de contexte.

Les Heures de Louis de Laval, comme le nom l’dit, c’t’un livre d’heures – pour ceux qui l’savent pas, c’t’un guide de prière pour les catholiques laïcs, pis c’tait ben à’mode chez les big shots de s’en faire faire un sur mesure, yinque pour eux autres, hyper décoré avec des dessins pis d’la feuille d’or.

Tsé, dans l’temps où les riches finançaient la culture au lieu d’la remplacer par d’la marde pas d’âme chiée par une machine?

S’cusez mon langage, mais ça m’met l’feu.

Pis comme le nom l’dit aussi, c’te livre-là a été commandé par Louis de Laval, seigneur de Châtillon, baron de Lohéac, seigneur de Frinandour, de Quemper-Guézennec, du Vieux-Marché, de Blanquefort, de Gaël et Bréal.

Essayez de dire ça avec une pognée de Cheerios dans’bouche.

Entécas, trêve de tataouinage – allons-y.

Comme on s’y attend, dins Heures, y’a plein de scènes bibliques, comme Adam pis Ève chassés d’l’Éden :

Pis tu’suite après, c’t’épais de Caïn qui tue son frère Abel pis s’fait pogner par Dieu :

Tsé, yinque le deuxième homme sur terre pis ça aurait déjà pris un psy pis une thérapie de gestion d’la colère.

Y’a d’autres histoires de l’Ancien Testament.

Là, t’as Noé qui s’est endormi saoul le zouiz à l’air, pis qui est découvert par ses fils Cham, Sem pis Japhet. En s’réveillant pis en s’rendant compte que Cham avait ri d’lui tandis que les deux autres lui avaient couvert les parties avec un manteau, Noé fit c’que toute patriarche raisonnable aurait fait dans une situation d’même : y maudit Canaan, le fils de Cham, pour l’éternité.

Genre, va donc chier, Grand’p’pa. T’avais yinque à pas t’endormir saoul le zouiz à l’air.

D’ailleurs, c’est loin d’être le seul zouiz qu’on voit dans le livre. C’est plein de circoncisions partout :

Le bonhomme qui s’auto-circoncit, c’est Abraham. Yé hardcore, Abraham.

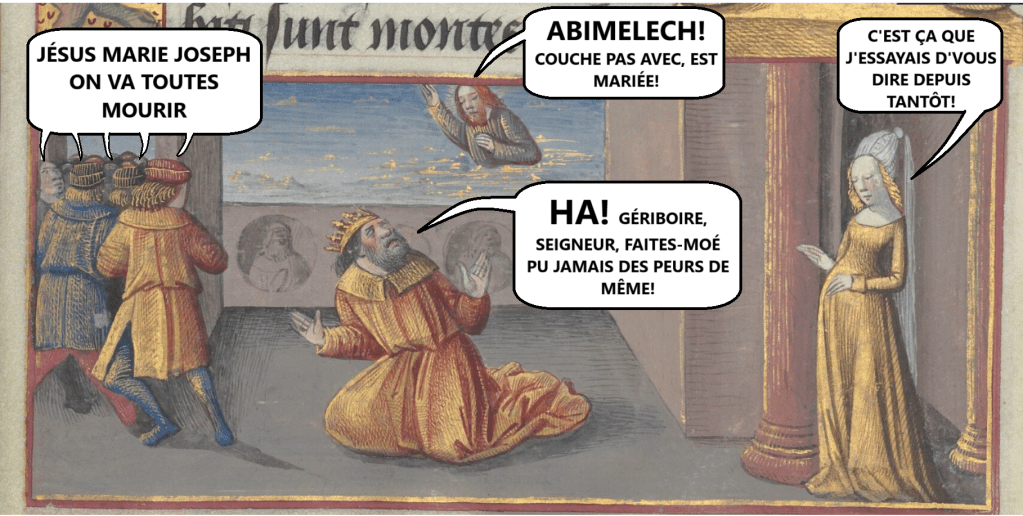

Plus loin, Dieu apparaît à Abimelech, roi de Sichem – fils naturel du roi Gédéon pis de sa servante, qui a zigouillé ses 70 demi-frères légitimes pour monter su’l trône, mais tsé, c’pas grave parce que ses demi-frères vénéraient Baal – pour y dire de pas allumer les ronds d’poêle de Sarah, qu’y venait de prendre dans son harem sans savoir que c’était la femme d’Abraham, sinon y’allait commettre un péché :

Ça, c’est le roi Asa de Juda qui chasse sa grand-mère, fidèle d’la déesse Ashéra, pis les idolâtres hors du temple à coups de bâton. Mais moé, pas de contexte, j’ai vu d’quoi d’autre :

Le triste sort de toute personne dont l’chum fait des arts martiaux. (Pas toé, Mononc. Continue de me montrer des projections de ju-jitsu.)

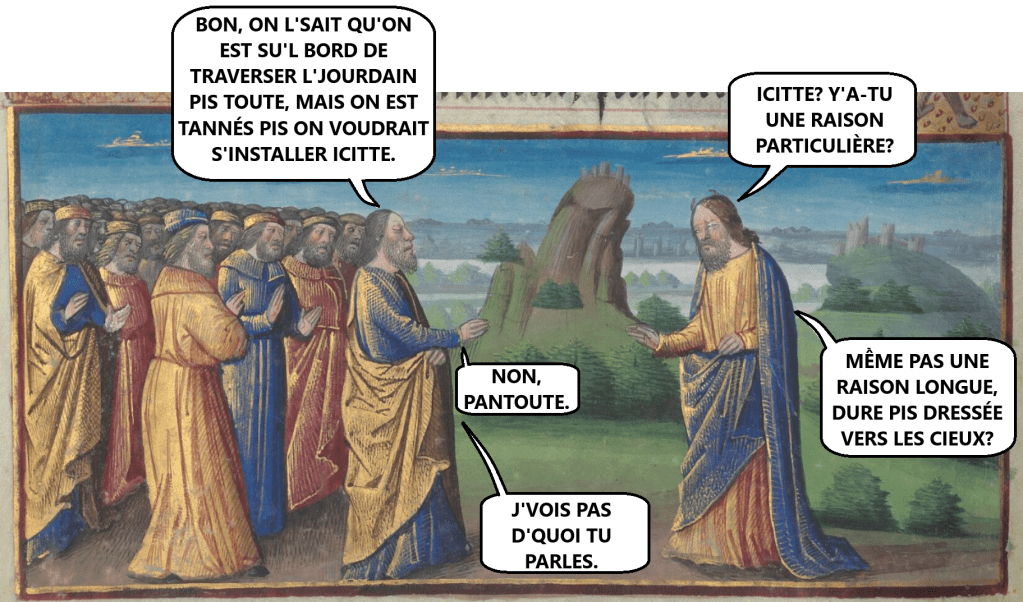

Ça c’est quand, pendant l’Exode, les tribus de Ruben, de Gad pis de Manassé demandèrent à Moïse de s’installer à l’est du Jourdain plutôt que d’rentrer en terre promise :

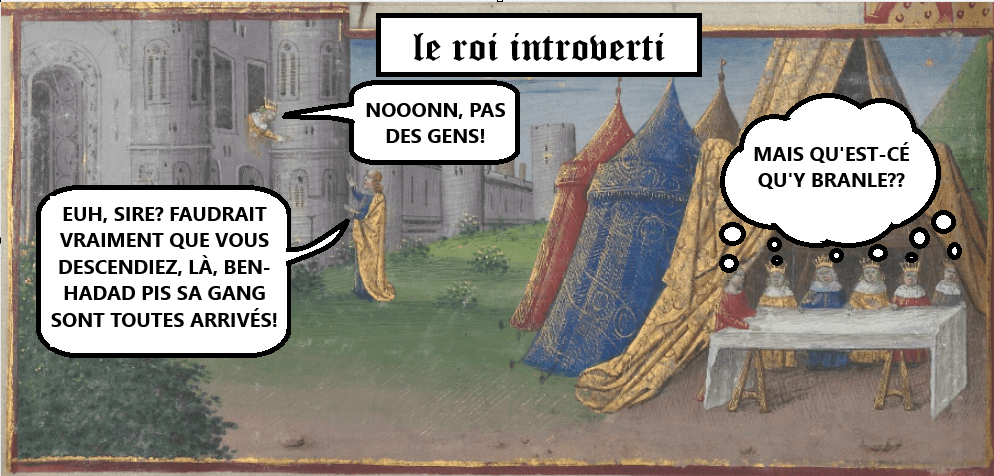

Le tit roi sorti par la fenêtre, c’est Achab d’Israël qui capote sa vie parce que Ben-Hadad de Syrie est à veille de l’attaquer avec 32 autres rois pis d’y prendre, et je l’cite, « son or pis son argent, ses femmes pis ses plus beaux enfants ». Les nerfs, Epstein.

Les prophètes, dans l’temps, y niaisaient pas avec la puck. Pis y’étaient légèrement susceptibles. J’vous présente Élisée, prophète, éternel asticoteux de rois tombés dans’débauche, qui un jour tomba sur une gang de flos baveux qui rirent de lui parce qu’y était chauve. Y les maudit, pis deux minutes après, deux ourses sortirent du bois pis en bouffèrent 42 :

QUARANTE-DEUX. Quand les ourses ont attaqué les deux premiers flos, les 40 autres sont-tu restés là comme des codingues la bouche ouverte? Y se sont pas sauvés? Voyons don.

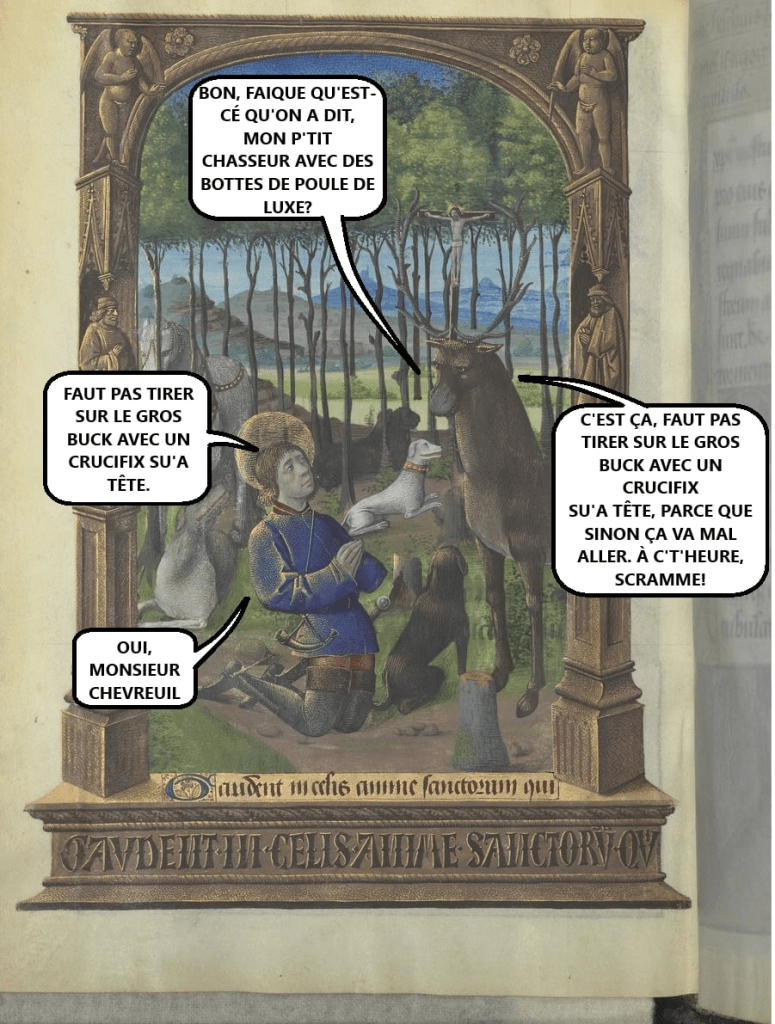

À part de ça, y’a des scènes de saints, comme saint Eustache qui voit un chevreuil avec un crucifix su’a tête pis qui s’convertit drette là :

Faique, Mononc, tu f’ras attention à ta prochaine chasse!

Le bonhomme les deux pieds dans l’âtre, c’est saint Antoine, qui résiste à une pitoune envoyée par le yâble pour le tenter, pis qu’y va jusqu’à s’crisser dans l’feu pour pas succomber.

Sérieux, Tony, si c’tait dur de même de résister, t’étais peut-être pas fait pour la sainteté.

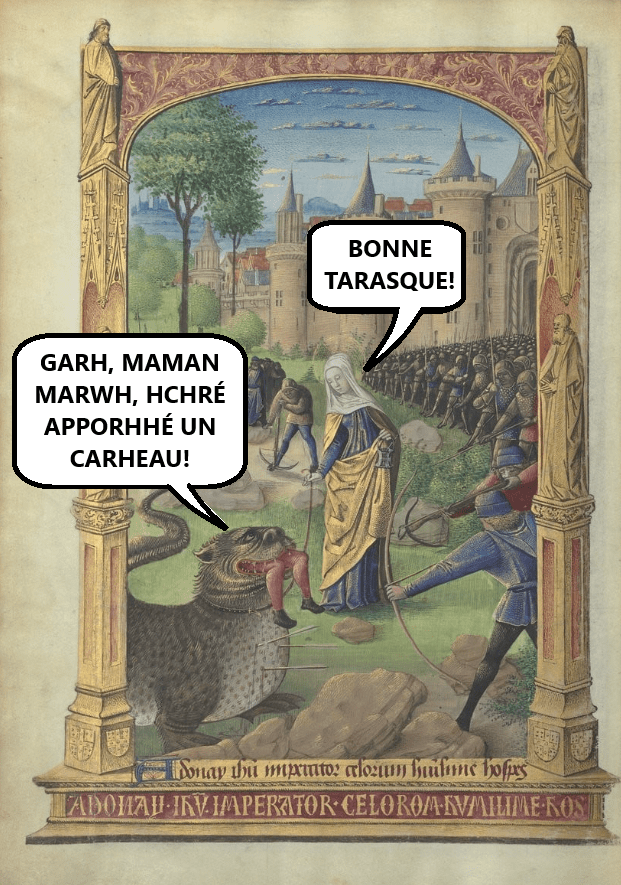

V’là sainte Marthe pis la Tarasque! La Tarasque, c’tait une grosse bebitte monstrueuse qui bouffait du monde autour de Tarascon, en Espagne. Sainte Marthe l’a domptée en y pouishant de l’eau bénite dessus, pis après, a l’a mis en laisse pis a l’a ramenée au village, où les villageois l’ont tuée :

Mais tsé! A l’était rendue fine, la Tarasque! Tchéquez-y le sourire! Y’auraient pu s’en servir pour faire peur à leux ennemis, tirer des charrettes, la garder dans’maison pis y donner des croquettes, je l’sais pas, moé! Tu parles d’une trahison.

Le latin en bas dit « Heureux êtes-vous, saints de Dieu, vous qui avez mérité de devenir les compagnons des vertus célestes ». Ça se peut pas que ça soit vraiment sainte Thérèse d’Avila qui est là, parce que le livre a été fait avant qu’a soit née, mais c’tait une extaseuse notoire, pis ça m’faisait rire.

Pis on finit ça avec Moïse pis Aaron, qui laissent cramer toute la gang qui s’étaient rebellés contre eux autres pis contre l’Éternel, faique l’Éternel les a toutes toastés.

Bye là!

L’histoire, c’est sérieux; nous autres icitte, à Autour du poêle à bois, on sait ça depuis longtemps.

Mais des fois, en fouillant, je tombe sur une histoire qui a l’air tout droit sortie du cerveau de Mononc’Poêle pis de ses chums quand y déconnent en jouant à Donjons et Dragons.

Avant toute chose, par’zempe, m’as vous expliquer vite vite c’tait quoi une lettre de rémission en France au Moyen-Âge.

En gros, mettons que t’étais accusé d’un crime, mais pas encore condamné, tu pouvais écrire au roi pour dire de quoi du genre, « Oui, j’ai crissé un coup d’poing dins dents de l’arbitre au hockey mineur, mais c’pas d’ma faute : j’étais fâché parce que le piochon avait donné une mauvaise pénalité à mon gars! » Si le roi trouvait que ça avait de l’allure, ben y t’envoyait une lettre de rémission, pis toutes les procédures judiciaires étaient arrêtées, POUF! Comme si y s’tait rien passé.

Y’avait pas juste la colère, hein; l’amour aussi servait à justifier ben des taloches, du genre, « Si je l’ai poussée en bas des marches, c’est parce que je l’aimais TELLEMENT! »

Mais, au travers des affaires déprimantes qui font penser que c’est mieux à c’t’heure, mais quand même pas si différent pareil, y’a des PERLES.

Comme celle-là :

Une fois c’t’un gars en France au XVe siècle, on va l’appeler Ti-Jean, qui buvait d’une taverne avec un de ses chums, on va l’appeler Ti-Paul. Un m’ment’né, Ti-Paul dit « Bon ben m’as faire un boutte » tandis que Ti-Jean décidait de rester pis de s’envoyer une couple d’autres pintes.

Quand Ti-Jean s’en alla à son tour, y fit un méchant saut : dehors, dans un racoin sombre, Ti-Paul l’attendait depuis toute c’te temps-là. Y se garrocha su Ti-Jean, pis y’avait d’quoi dins mains… Ti-Jean eut yinque le temps de s’rendre compte que c’tait un chat mort à moitié décomposé avant d’en arcevoir un coup drette dans’face, SHPLAK!

Ti-Jean mit la main su sa joue – du sang?

« C’est quoi ton astie d’problème? Tu m’as grafigné avec ton crisse de chat! »

Enragé noir, Ti-Jean sortit son poignard pis blessa Ti-Paul au bras.

Le swigneux d’chat se sauva, laissant Ti-Jean avec plein de questions : qu’est-cé qu’y lui avait pogné là? Y’avait trouvé ça où, c’te chat mort-là? Depuis quand y’était caché dans l’coin avec ça dins mains?

Mais l’histoire était pas finie.

Ça vous surprendra pas, mais Ti-Paul, c’tait un crotté, pis y prit même pas la peine de laver sa plaie. Résultat : la gangrène pogna là-dedans, pis y mourut. Qui swigne un chat risque trépas, faut crère.

Faique Ti-Jean fut accusé d’meurtre, pis y pouvait avoir la peine de mort!

Attisé par un profond sentiment d’injustice, Ti-Jean alla voir un procureur pour qu’y lui rédige une demande de lettre de rémission.

Son principal argument, c’tait ça :

« Y m’a swigné un chat mort dans’face sans aucune maudite raison, pis y m’a grafigné la face! Ch’pense que j’avais l’droit d’être fâché! »

Faut crère que c’tait convaincant, parce que le roi y’accorda sa lettre de rémission, pis c’est d’même que cette anecdote pas d’allure se rendit jusqu’à nous autres.

Pis, qui sait, ça donnera peut-être des idées d’arme improvisée à Mononc’Poêle pour sa prochaine campagne de D&D?

Ma source, si ça vous tente d’en savoir plus :

https://www.medievalists.net/2021/10/rotting-cat-damaged-penis/

(un conte écrit à six mains – avec Mémère Poêle pis l’fantôme de Charles Dickens)

BOUM! Carol fut catapulté dins couloirs de l’école Monseigneur-Télésphore-Brillant; le cœur y serra.

Y s’arvit ti-cul en huitième année, tu’seul dans son coin. Le rejet de la classe. Y’arvit du monde qui pensait jamais arvoir pis qu’y aurait jamais voulu arvoir non plus : Jason « la Guédille » Paquet, Greta Asselin pis Fern « Pue-d’la-yeule » Parenteau, ses trois intimidateurs en huitième année.

— Ah, non, pas c’tes caves-là! souffla Carol, blanc comme un drap.

— Vous voyez là des ombres du passé, dit l’esprit, voyant que Carol filait mal. Elles ne peuvent ni vous voir ni vous atteindre.

Une chance.

« Ha ha! C’est Carol le Bol! Le linge brun, c’tu pour cacher les traces de brake? Chez vous, ça a l’air d’une bécosse! » ricana Jason avec sa grand’face de pet.

Ça volait pas haut.

« Mon beau Carooolll? Ça te tente-tu de venir voir un film avec ta tite Greta d’amour pendant les vacances de Noël? ronronna Greta en battant des cils. Ben non innocent, c’tune joke! T’étais-tu franchement imaginé deux secondes que j’allais sortir avec toé? Pfouaahahaha! »

Fern, lui, y disait rien. Y disait jamais rien. Y’était juste là avec ses grands bras ballants, prêt à fesser quand on y demande.

Mais c’pas pire, Carol eut pas le temps de se faire arracher sa tuque que, oups! l’esprit l’avait ramené à’maison, la même maison qu’y habitait encore aujourd’hui pis que Jason « la Guédille » Paquet traitait de bécosse.

Quand Carol en avait hérité, y l’avait gardée telle quelle pis avait arfusé d’la vendre. C’tait yinque parce qu’y voulait pas donner une seule autre cenne à un maudit crosseur de notaire; certainement pas parce qu’y avait des beaux souvenirs dans ces murs-là.

Riendeau s’vit rentrer d’l’école. Dans sa maison d’enfance, y régnait une ambiance de peur pis d’frette qui continuait de le hanter même à c’t’heure. Les stores étaient toujours fermés pis le thermostat était toujours à 16. Par le cadre de porte du salon, y voyait les pieds de son père assis dans son fauteuil. Jeune Carol essayait de pas faire de bruit; ça y tentait pas que l’paternel le voye pis l’traite encore de bon’rien.

Heureusement, y’avait sa grande sœur Fanny. Quand y la vit arriver, Carol vint les yeux humides.

— Je vous sens ému, Monsieur Riendeau, dit l’esprit.

— Fanny, c’tait la seule à avoir été fine avec moé dans’famille, répondit Carol, la voix éraillée. Maman est morte jeune, pis ch’pense qu’a se sentait responsable de jouer c’te rôle-là à sa place. P’pa était pas du monde, mais a faisait toute pour raccommoder la famille.

Là, Carol s’arvit les tits yeux pleins d’étoiles en avant de son bas d’Noël étendu proche du poêle. Jeune Carol tâta le bas; ça craquait! Là, y découvrit… une patate enveloppée dans du papier journal. Chaque année, une patate dans le papier journal. Son père riait comme un malade. Chaque année, Carol y se disait que son père l’arpognerait pas, mais le bonhomme réussissait tout le temps à y faire croire que non, c’t’année ça allait être de quoi de beau.

Mais sa sœur, elle, a prenait toujours la peine d’y offrir un p’tit cadeau, une p’tite soufflette de rien; c’tait elle qui lui avait donné son premier portefeuille. Le soir de Noël, a préparait toujours des p’tits sandwichs pas de croûte pis des saucisses roulées dans l’bacon, à défaut d’un cipâte ou d’une dinde. Pour Carol, c’tait le plus beau repas de l’année.

— Chus ben niaiseux, soupira Carol.

— Pourquoi donc? demanda l’esprit.

— Mon neveu Fred, c’est l’garçon à ma sœur; c’est toute c’qui m’reste d’elle, dans l’fond. Hier, y m’a invité à souper, pis, ch’sais pas pourquoi, j’l’ai arviré d’bord comme un chien…

L’esprit dut voir que Riendeau commençait à avoir les jambes molles, parce qu’y le ramena chez eux, dans l’présent.

Y l’argarda tituber jusqu’à son litte pis s’endormir aussitôt. Y sourit avec bienveillance pis s’éteignit comme une chandelle.

Carol se réveilla à’même heure, pareil comme la veille, dans l’silence, le givre dins chassis qui l’empêchait de voir dehors.

« Coudonc, c’tu l’jour d’la marmotte? »

Y’avait encore le motton d’avoir vu sa sœur la veille, mais y s’préparait déjà mentalement pour le prochain esprit.

« Qu’est-cé qu’y vont ben me montrer à soir? »

Tout d’un coup, y’entendit des grelots, comme si Ginette Reno était après descendre du ciel en chantant « La promenade en traîneau ».

« HO HO HO! »

Carol faillit tomber en bas du litte : en avant d’lui, c’est nul autre que l’père Noël qui apparut.

« Joyeux Noël, Carol! Venez avec moi dans mon traîneau, mon garçon, j’vous emmène! Vite, nous n’avons pas beaucoup de temps! »

Tiré par la queue d’chemise, Carol se ramassa le derrière su’l siège passager du traîneau du père Noël, volant au-dessus d’la ville.

— Alors, mon p’tit Carol, Monsieur Dickens m’a dit que tu penses que Noël, ça ne sert à rien?

— Euh…

Carol eut quand même un p’tite hésitation avant de dire en pleine face au père Noël que sa fête, c’tait d’la marde. Mais y put pas s’en empêcher.

— Ben là, j’m’excuse, Monsieur Noël, mais ch’comprends juste pas pourquoi l’monde s’énarve pis jette l’argent par les f’nêtres de même, yinque parce que le 25 décembre s’en vient. La vie est assez dure de même sans se donner autant d’misère : courir partout dins centres d’achats pour acheter des cossins qui vont finir aux vidanges, décorer avec des gugusses cassants qui font yinque prendre d’la place dans l’débarras, faire semblant d’être fin avec le monde alors qu’on s’en sacre le reste de l’année, sans parler de c’t’espèce d’orgie d’bouffe complètement obscène de pâtés à’viande pis d’Ferrero Rocher du Jean-Coutu. Pis toute ça, ça fait juste sentir mal toutes ceux qui sont pas capables de se le payer…

— Ça, c’est ton point de vue, mon garçon. Et si nous allions voir la fête dans les yeux des autres?

Le père Noël donna un p’tit coup de rênes à ses rennes, pis y’étaient partis.

Carol s’artrouva au Salon des artisans. Tout le monde avait le sourire, ça magasinait pis ça jasait. Les vignerons pis les chocolatiers pis les cuisineux de terrines pis de gelées aux p’tits fruits que Carol connaissait pas faisaient goûter leux produits faits avec amour. Ça sentait bon.

Sur une p’tite scène dans l’coin, y’avait une chorale avec des enfants qui chantaient des airs des Fêtes. Carol sentit comme une chaleur y monter dans’poitrine, de quoi qui lui était pas arrivé depuis longtemps. Parmi les p’tits chanteurs, y’armarqua le flo qu’y avait vu chanter dans l’chassis de son bureau la veille de Noël pis y argretta de l’avoir chassé.

« Ouin, là, c’tait p’t-être moé, l’cave… »

Pis là, wôh! Un autre p’tit tour de traîneau, pis l’père Noël l’emmena dans’maison à Bob, son employé. Y’était autour de la table en train de réveillonner avec sa femme Chantal pis leux enfants. Jamais y’aurait pensé que Ti-Bob pouvait passer un beau Noël de même au salaire minimum. Y’avait une dinde, des bonnes patates pilées pis d’la bûche! Ça chantait, ça riait pis ça s’taquinait. Bob y complimenta Chantal, qui avait mis la main s’une dinde en super spécial.

« Chantal, c’est ta meilleure dinde en carrière! commenta Bob. T’es un vrai génie de l’économie! »

Bob prit la peine d’armacier sa femme parce qu’elle avait encore réussi à ménager toute l’année, ti par ti peu, pour acheter un cadeau à tout le monde.

« Des fois, j’me dis que Chantal, ça m’aurait fait une bonne femme », s’avoua Carol dans l’intimité de son ciboulot.

Bob eut une pensée pour Carol :

« J’lève mon verre à mon vieux grippe-sous de patron. Ch’t’arconnaissant envers lui pareil : j’oublie jamais qu’y m’a laissé une chance parce j’étais pas capable de me placer à cause de mes folies de jeunesse. Santé, le vieux! »

Mais, encore une autre tour de traîneau, pis le fantôme l’emmena sentir ce qui se passait chez son neveu Fred.

« Ouin, j’ai invité mononcle Carol, mais y m’a envoyé promener comme d’habitude, racontait Fred à ses invités. J’y demande à chaque année, pis chaque année c’est pareil. J’me dompte pas. Pauvre lui, y’est pas fin, mais pareil, ça doit être triste chez eux à soir. On lève tu notre verre pareil à’santé de mon vieux mononcle Séraphin? Chus sûr qu’y a du bon dans le fond. Santé, Mononcle! »

Le père Noël emmena Carol visiter la ville, vite pis lentement en même temps. Y’en vit, des affaires : toutes sortes de réveillons, des riches avec des huîtres pis du champagne le p’tit doigt en l’air, jusqu’à des moins riches dans le style de Bob, mais ben d’autres encore qui avaient moins, mais qui s’arrangaient grâce aux paniers de Noël. Y’appréciaient le peu qu’y avaient. Y’en vit qui se chicanaient. Y fut transporté vers du monde qui étaient loin de chez eux pis qui s’ennuyaient.

« Vous leu feriez pas un lift avec votre traîneau, père Noël? » demanda Carol avec un sourire en coin.

Le père Noël répondit pas pis le ramena plutôt chez eux, dans son litte, à réfléchir su toute c’qu’y avait vu.

Carol avait ben constaté qu’y avait des heureux, des moins heureux, pis des pas heureux pantoute, pis que ça avait pas à voir tant que ça avec l’argent.

Carol s’tait jamais vraiment arrêté à penser aux autres pis à c’qu’y vivaient, mais là, y v’nait d’en avoir un concentré, pis ça l’faisait filer bizarre. Y’avait fait rire de lui dans sa vie, mais là, y se surprit à penser à toutes les fois qu’y avait ri des autres, lui’ssi. Y se disait que les pauvres étaient pauvres parce qu’y étaient lâches; que si lui, y’avait réussi à se ramasser un motton, tout le monde était capable. Mais, c’tait ben plus compliqué que ça.

Là, son motton, y l’avait dans la gorge. En même temps, y se sentait comme toute attendri; le vieux mur de crépi qu’y avait bâti autour de son cœur commençait à craquer.

C’est son propre ronflement qui le réveilla la troisième fois. Après avoir vu le père Noël la veille, Carol était optimiste :

« Dickens a dit que j’allais voir l’avenir. Ça devrait pas être si… AAAH!!! »

Dans l’coin d’la chambre, y’avait une grande silhouette sombre qui portait une espèce de chasuble noire tout échiffée. A s’approcha du litte en flottant à un pied du plancher, sans faire un son, la face cachée par son capuchon.

« Euh… C’est vous, l’esprit du futur, j’imagine? » demanda Carol, terrorisé.

L’esprit répondit pas, mais y fit signe de l’arjoindre avec un doigt décharné.

C’te fois-là, pas de charmante promenade en traîneau.

Carol s’artrouva téléporté dans l’entrée d’un édifice à bureaux. Trois bonshommes avec qui y’avait déjà eu affaire jasaient en avant d’la porte.

— Ouin, tu parles d’une nouvelle toé! Le vieux gratteux à Riendeau qui est passé de l’autre bord! Y l’ont trouvé tu’seul sans connaissance dans sa maison.

— Ben oui toé! Ch’pensais qu’y mourrait jamais! J’me demande c’qu’y avait décidé de faire avec son argent. Pour moé y va se faire enterrer avec. Comme j’le connais, y’est après se dealer une place au paradis pas trop chère avec saint Pierre.

— Ha! Ha! Entécas moé, j’ai d’autres choses à faire dans’vie que d’aller à son service – comme classer mes guides de l’auto de 1972 à 2024. À moins qu’y aye un p’tit buffet frette, pour la peine!

Carol eut un gros pincement au cœur. Y’avait jamais pensé finir de même. Y s’tourna vers l’esprit, toujours aussi silencieux et épeurant.

« Y va-tu avoir du monde à mon service? » demanda Carol.

L’esprit leva un bras, pis PAF! Y s’artrouvèrent au salon. Où, à part l’urne à Carol pis le croque-mort, y’avait juste Fred, qui disait au revoir à Bob, passé faire un p’tit tour cinq minutes. Pas de cousins, pas de connaissances, pis surtout pas d’amis.

« Fred! Mon bon Fred! s’exclama Carol, les yeux pleins d’eau, se sentant encore plus coupable d’avoir arfusé son invitation. Pis Bob! »

Riendeau commençait à hyperventiler.

« Y’a pas personne d’autre qui pense à moé après ma mort? »

L’esprit le téléporta alors dans un deux et demi où une jeune femme faisait ses comptes à’table d’la cuisine. Tout d’un coup, son chum entra en coup d’vent :

— Steph! Tu sais pas quoi?

— Quoi?

— Tsé l’bonhomme Riendeau?

— L’gars du prêt qui appelle icitte cinq fois par jour comme une tache pour qu’on l’rembourse?

— Ouais!

— Ben lui, quoi? Accouche!

— Yé mort!

— Ben voyons don, toé, pour vrai?

— Vrai de vrai. Y s’rait mort le vendredi soir tu’seul dans son salon, mais c’est yinque lundi qu’y l’ont trouvé; son employé s’inquiétait de pas l’voir au bureau.

— Mais on aura sûrement pas la paix? Notre dette va être transférée à quequ’un?

— Ouais, mais d’ici à c’que ça s’arrange, j’vas avoir été payé pour la job que j’ai faite le mois passé, pis on va être bons pour rembourser. En attendant, on s’fra pu harceler!

— T’as ben raison. Meilleure nouvelle de l’année!

Carol avait l’impression de s’être fait scier les jambes. Fred pis Bob s’taient pointés à ses obsèques pas mal par devoir, y s’en doutait ben. Pis sinon, la seule émotion que sa mort inspirait, c’tait d’la joie pis du soulagement!

« Bon, ch’pense que j’n’ai assez vu… Pouvez-vous m’ramener, sivouplaît? »

L’esprit l’tortura pas plus longtemps. Carol artourna direct dans son litte.

Après toute c’qu’y avait vécu, y se demanda si y’allait s’réveiller correct. Pis pour vrai, quand y’ouvrit les yeux, toute était comme d’habitude dans’maison. Ses vieilles pantouffes étaient à leu place, le cadre du frère André pis son vieux plateau de dîner Swanson d’la veille aussi. Toute.

Y faisait toujours aussi frette mais y’était tellement content! Y’avait jamais ben filé de même.

« Je veux vivre dans le passé, le présent et l’avenir! s’écria-t-il en sautant en bas du litte. Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Ô Charles Dickens! Que le ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits! Je le dis à genoux, oui, à genoux! »

Carol Riendeau comprenait pu rien.

« Voyons, qu’est-cé qui m’prend? Chus rendu que je parle comme Monsieur Dickens, moé là! »

Y s’garrocha dans le châssis pour voir dehors. Toute avait l’air normal. Y’avait un ti gars qui passait dans la rue en sifflotant.

— Heille, ti-gars! On est quel jour?

— Ben, c’est Noël, c’t’affaire! répondit le flo, toute froissé qu’on y demande une question aussi niaiseuse.

En même temps, les cloches des églises se mirent à sonner partout. Riendeau se pouvait pu tellement y se sentait heureux.

Y s’habilla avec son plus beau linge pis sortit dehors. Le vieux Carol garrocha des Joyeux Noël! partout à tout le monde. Y donna même trois vingt piasses à un gars qui quêtait au coin d’la rue.

Un peu plus tard, l’ex-radin viraillait en avant de chez son neveu Fred. Y savait pas trop si y pouvait s’présenter là, parce qu’y avait été ben ben fin avec lui la veille. Y se décida à cogner à’porte.

C’est sa nièce par alliance qu’y ouvrit, les yeux grands comme des cinquante cennes.

— Ah! Euh, bonjour, mononcle Ca…rol.

— Bonjour pis Joyeux Noël ma belle nièce! Vous êtes en beauté aujourd’hui! Finalement j’ai décidé de venir fêter Noël avec vous autres, si chus toujours invité.

Fred arriva su les entrefaites.

— Oh! Mononcle Carol! Rentrez, rentrez! Vous avez changé d’idée?

— Ben… oui, si tu m’en veux pas trop pour hier.

— Non, non, venez-vous en, chus tellement content de vous voir!

Carol goûta chaque moment du souper pis de la soirée. Y’avait jamais passé un beau Noël de même. Y se promit d’en vivre d’autres à l’avenir.

Y rentra chez eux le soir tard, toute guilleret, pis le lendemain, y se rendit au travail comme prévu.

Bob arriva en retard, toute piteux pis un peu pâteux. Y s’attendait à manger sa gratte.

— T’es en retard, mon niaiseux? lâcha le bonhomme en se forçant pour parler comme le Riendeau d’avant.

— Euh oui… je… m-m-m-m’excuse m’m’m’monsieur Riendeau, bégaya Bob, avec l’envie de rentrer en dessous du tapis toute parcé. On a eu pas mal de fun hier. Ça arrivera p-p-p-pu, je vous le prom…

— C’t’une farce! Je comprends ça, le coupa Riendeau, s’amusant de voir la face à Bob, toute pardu.

— Mais y fait ben chaud ici dedans? Le thermostat est-tu déréglé? demanda l’ébarlué.

— Non non, j’ai monté le chauffage. Chus tanné de geler. Toé’ssi j’imagine? s’enquit le boss, devant la face de plus en plus incrédule à son employé. Pis, sais-tu quoi mon bon Bob?

— Euh… non, Monsieur? s’inquiéta Bob.

— J’vas t’augmenter. Ça fait des années que tu m’endures pour un salaire de crève-faim, tu travailles super ben, t’es fiable pis honnête pis t’es précieux pour moé. Faique tiens, une tite avance pour tu’suite. Tu vas voir, mon Bob, ça va changer icitte. On va aller loin toé pis moé! À’place de nuire, on va aider!

Bob eut besoin de ramasser ses bras à terre, tellement y’étaient tombés. Le lendemain, y pensa qu’y allait revenir au bureau pis que le beau temps serait fini, mais non. Le surlendemain pis les autres jours non plus.

De son côté, Carol Riendeau vit pu jamais de spectres. Ses visites dans le temps l’avaient transformé pour de vrai. Y devint un maudit bon bonhomme, tout le temps de bonne humeur. Y’en a qui riaient de t’ça, qui le traitaient de vieux gâteaux qui sait pas ce qui veut, mais lui y s’en sacrait. Y’était juste reconnaissant de la chance qu’y avait eu.

Pis à sa mort, des années plus tard, le salon funéraire était ben plein d’monde.

C’est-tu pas beau, ça?

(un conte écrit à six mains – avec Mémère Poêle pis l’fantôme de Charles Dickens)

Carol Riendeau, pour moé, c’tait le gars l’plus gratteux d’la terre. Hé, cibole.

Tu le voyais pour la première fois pis ça sautait aux yeux. Maigre comme un tit poulet déplumé, y mettait tout le temps des kits en coton ouaté brun pour pas avoir besoin de les laver trop souvent. Y’avait jamais cessé de porter ses fameux Puma des années ‘80 – y’avait mis la main s’un lot de copies cheapettes chinoises en plastique, pis là y’avait des souliers pour la vie. Pis la fameuse moumoutte! Des fois, a l’était un peu de travers, pis les enfants dans rue aimaient ben ça essayer d’la faire sauter.

Pour lui, manger, c’tait du gaspillage. Fait qu’y se nourrissait principalement de Paris Pâté avec du pain passé date chez Maxi. Des fois, y s’aventurait dans l’container en arrière du magasin pour mettre la main su son pain tranché. Ça y’arrivait de se colletailler avec des Zéro déchet pis des itinérants. Des fois, la moumoutte arvolait, mais y s’entêtait à y retourner.

Pauvre Carol pareil.

Pauvre, mais juste pauvre moralement. Parce que Carol, ça y sortait par les oreilles.

Carol, dans’vie, y faisait des prêts sur salaire; tsé, la sorte de prêt à court terme qui exploite le monde vulnérable avec des taux d’intérêt épouvantables, pis qui est tellement terrible que quand tu cherches « prêt sur salaire » su Google, ça donne juste des pages du gouvernement qui te disent d’éviter ça à tout prix?

Carol, lui, ça l’empêchait pas de dormir pantoute.

Y se sentait ben légitime dans son affaire. Carol, y’avait une dent contre le monde depuis qu’y était p’tit. Chaque cenne d’intérêt qu’y faisait, c’tait un point d’plus de scoré contre « les caves » : « M’as leu montrer, moé, de quoi chus capable », qu’y disait, « leu» incluant son père, qui avait jamais manqué une bonne occasion de l’humilier.

Y’avait son bureau dans une place commerciale louche aux trottoirs de béton égrainés, entre un salon d’manucure vietnamien pis un vape shop.

Son enseigne, avec un coin pété pis l’néon qui allumait pu depuis cinq ans, disait : « Crédit Riendeau – Du cash, pis rien d’autre ».

Le bureau en tant que tel, y faisait sombre là-dedans. Les murs étaient à l’air, aucune décoration, pas l’ombre d’un tit cadre de coucher de soleil quétaine, même pas un calendrier de madames tout nues comme dins garages quand y’était jeune. À terre, y’avait des vieux tapis écornés qu’on s’enfarge dedans, pis ça sentait le renfermé.

Mais surtout, y faisait FRETTE. Carol gardait le thermostat à 16 pis y’avait même mis une barrure dessus pour empêcher Bob, son adjoint, de l’monter quand y’argardait pas. Le pauvre Bob travaillait avec sa froque su’l dos, un cache-cou pis des gants avec le boutte des doigts ouverts.

C’te jour-là, c’tait le 24 décembre, mais on n’aurait pas dit. Y’avait pas des lumières de Noël, pas le moindre ti sapin en aluminium jauni sur un coin d’bureau, surtout pas de père Noël qui part à chanter quand tu bouges ta main en avant.

Tandis que Carol pis Bob étaient su’l bord de fermer pour la journée, Fred, le neveu à Carol, qui restait dans un appart pas loin, arsoudit comme un ch’feu su’a soupe. Y’avait l’grand sourire dans’face.

— Bon, qu’est-cé qu’y a encore? grogna Carol en l’vant l’nez de su ses papiers.

— Heille, salut Mononcle! lança Fred, tout joyeux. C’est Noël à soir!

— Bah! Viande à chien! fit Carol.

Parce que oui, Carol était un grand fan de Séraphin Poudrier pis y trouvait qu’y avait raison su toute la ligne.

— Viande à chien? Voyons don, Mononcle. C’est l’fun, Noël! On a invité plein de monde pour le réveillon. Pis le sapin y’est beau! Caroline s’est surpassée c’t’année.

— C’est des folies, ça, rétorqua Carol. Toute coûte déjà assez cher de même, pourquoi t’ruiner d’même en affaires qui servent à rien? Le sapin, y finit su l’bord du chemin au mois d’janvier anyway.

— Ben crère, mais c’pas ça qui compte, répondit Fred. Noël, à mon sens, c’est comme une p’tite lumière chaude dans l’noir pis l’frette de l’hiver. C’est l’temps d’être ensemble, de s’coller su’l divan avec les enfants en r’gardant un film, d’arcevoir les amis pis la famille autour d’une table ben garnie, d’ouvrir son cœur pis sa porte, de mettre un peu d’beau pis d’bon dans l’monde. C’est sûr que ça coûte de quoi, Mononcle, mais ça fait du bien.

À son bureau, Bob, qui écoutait d’une oreille, put pas s’empêcher d’applaudir. Mais quand y vit l’oeil noir que Carol y décocha, y baissa les yeux aussitôt pis s’armit à remplir son fichier Excel.

— Coudonc, Mononcle, arprit Fred, sans laisser à Carol le temps de répliquer. Je voulais vous demander ça, là. Ça vous tenterait pas de venir souper avec nous autres demain? Caroline fait une dinde…

— Es-tu tombé su’a tête, toé là? Demain, ch’travaille, pis j’ai pas le temps. Bon! Fais de l’air, ch’t’ai assez vu!

Habitué que son oncle soye pas du monde, Fred s’en alla pas trop dépité. Y s’y attendait ben.

Riendeau s’armit au travail, ben concentré su ses calculs; mais là, y’avait un bruit qui le dérangeait.

« Voyons! Quessé ça? »

En s’artournant, y vit un flo qui chantait « Petit papa Noël » le nez collé dans vitrine crottée avec un grand sourire béat.

« Va-t’en de d’là, maudit morveux! »

Pendant c’temps-là, cinq heures avaient sonné, pis Bob avait commencé à fermer ses affaires. De là à’porte, ça s’rait pas ben long, vu qu’y avait déjà sa froque.

— Les jours fériés, c’tu une perte de temps, un peu! lâcha Carol en boutonnant son pardessus. Si ch’tais pas pogné pour te payer plus cher, ch’te f’rais rentrer demain! Après toute, moé, j’vas être là à huit heures tapantes.

— Ah, ben c’pas moé qui décide ça, Monsieur, c’est l’gouvernement, répondit Bob, prudemment.

— Ouin, ben ch’compte su toé pour être là le 26 au matin! Les caves vont avoir besoin d’cash pour toute flamber au Boxing Day!

— C’est sûr, Monsieur. Joyeux Noël, là!

— Ben oui, c’est ça. Bonne soirée, bye!

Carol éteignit les lumières, barra la porte en arrière de lui pis s’en alla chez eux, enfin tu’seul, parsonne pour l’embêter ou y proposer des affaires qui coûtent de l’argent.

Y faisait noir pis frette dans sa vieille maison héritée du paternel, mais Carol, y’aimait ça de même; c’tait plus le compte de l’Hydro qui l’faisait frissonner.

Pour souper, y’avait décidé de se gâter un peu : y’avait 1 000 points su les dîners Swanson à’dinde au Maxi.

Comme d’habitude, y’enfila ses vieilles pantouffes en phentex pis emmena son assiette dans ce qu’y appelait son salon pour manger en avant de la TV.

Sa TV cathodique, c’tait le seul éclairage de la pièce. En avant, y’avait son vieux fauteuil effiloché style espagnol, ben à’mode dins années ‘60, qui avait appartenu à son pére. Y l’avait installé pour être le plus proche possible du calorifère. Su’l mur en préfini brun, à côté d’un châssis minuscule à la vitre embuée, y’avait un cadre du frère André qui datait du temps de sa défunte mère. Y’avait jamais osé l’enlever. En fait, rien avait changé depuis que ses parents avaient levé l’ancre.

Comme d’habitude, y s’installa pour réécouter une énième fois Les belles histoires des pays d’en haut; son épisode préféré, c’tait quand Séraphin surprend l’père Laloge dans’tasserie de foin en train de se bourrer la face dans m’lasse. Avec du pain en plus! Y r’gardait ça su des vieilles cassettes VHS, parce que les DVD, c’tait pour les caves – pis parlez-y pas des TV intelligentes.

Après une couple d’épisodes, y commença à cogner des clous.

Tout d’un coup, y s’mit à entendre des bruits vraiment pas comme d’habitude. C’tait comme des chaînes, pis ça y glaçait l’sang.

« Y fait pas chaud ici dedans, c’est normal », qu’y s’dit.

Mais là, l’bruit continuait, pis ça s’rapprochait. Ça montait l’escalier!

« Boum! Boum! Sschroumch, shriiiirashhhh schriiii…»

« Là, par’zempe, y’a d’quoi de pas normal! »

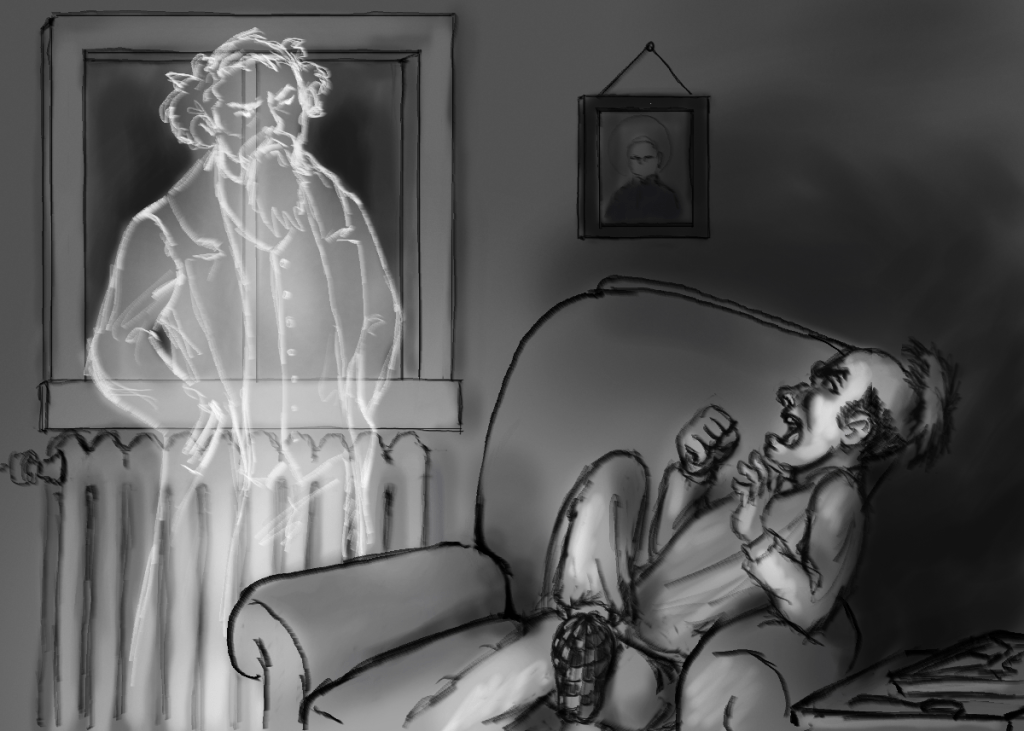

Les bruits de chaîne, ça devenait assourdissant. Riendeau était terrorisé. Pis c’est là qu’une espèce de silhouette blanche, comme une fumée en forme de gars, passa au travers d’la porte d’la cave.

« C’est des folies comme dins histoires, ça là. J’dois être fatigué. Ou peut-être que mon dîner Swanson était passé date? »

La silhouette était rendue entre lui pis le calorifère – mais Carol voyait le calorifère pareil. Y dut ben admettre qu’y avait quequ’un… ou queque chose. Entécas, c’tait transparent. Comme un fantôme. C’est là qu’y armarqua que la chose était habillée bizarre, comme si a venait du temps de Séraphin.

— Euh… T’es qui, toé? T’es… quoi?

— Moi, Monsieur, je suis Charles Dickens, ou plutôt son spectre, répondit la fumée en forme de gars, avec une voix caverneuse qui faisait passer des frissons dans le chignon du cou à Riendeau.

— Un spectre? T’es-tu un genre de savant? Tu parles don ben bizarre.

— C’est tout à fait normal, mon brave. J’ai vécu au 19e siècle. C’est moi qui ai écrit A Christmas Carol, ou Un chant de Noël, si vous préférez. Une distinguée dame autrice de votre époque, qui s’affuble de la pittoresque appellation de Matante Poêle – allez savoir pourquoi – est en train de s’immiscer dans mon conte. Alors moi, je m’immisce dans le sien. Cela m’amuse beaucoup, je dois dire. Dans mon récit, le personnage que je m’apprête à faire voyager dans le temps se nomme Scrooge. Cela vous dit-il quelque chose?

— Ch’connais pas ça, les histoires, moé. Les livres, ça coûte trop cher. La seule histoire que mon père me racontait, c’tait Pète pis répète.

— Cette histoire ne figure pas dans mon bagage culturel, mais, peu importe. D’emblée, avant que je vous expose le périple que je souhaite vous proposer, je vous prierais de me vouvoyer. Sommes-nous d’accord?

— Euh… Wô-oui, pas d’trouble…

— Je perçois cela comme un assentiment. Nous pouvons donc discuter. J’y mettrai toute ma bonne volonté pour déchiffrer votre mode d’expression quelque peu, disons… trivial. Mais trêve de considérations futiles. Mon cher Monsieur Riendeau, j’ai une proposition que vous ne pouvez pas refuser.

Ça roulait vite dans’tête à Carol. Y pensait : « Bon, c’est pas assez d’avoir un fantôme dans ma chambre, faut qu’y soye écrivain, qu’y vienne de l’époque de Séraphin, qu’on soye dans un conte pis qu’en plus y m’propose un marché! Pour moé ch’t’après délirer! »

— Mais non, vous n’êtes pas « après délirer », mon pauvre ami, soupira le spectre.

— Ahh! Vous êtes dans ma tête!

— Eh bien voici, le coupa le fantôme, cette fois avec sa voix d’outre-tombe. Vous avez entendu les chaînes?

— Entendu? J’les ai pognées dans’tête comme quand Nuance chante « Vivre dans la nuit »!

— Eh bien ces chaînes, je les traîne depuis que j’ai quitté cette terre. Elles représentent tous les malheurs que j’ai pu causer à mes semblables alors que j’étais vivant. Elles m’empêchent de reposer en paix. À voir la vie que vous faites, j’anticipe pour vous une vie dans l’au-delà interminablement pénible, à traîner des chaînes d’ancre de paquebot.

— Bon, c’pas vrai toute ça, là! J’vas aller me pitcher de l’eau frette dans’face, pis le fantôme sera pu là maique j’arvienne.

— Tut tut tut, mon cher Monsieur Pingre. Écoutez-moi! Je viens vous proposer un marché qui va complètement changer le cours de votre vie. Si vous acceptez, bien sûr. Vous aurez la chance unique de voyager avec l’esprit du passé, celui du présent et celui de l’avenir. Je crois que ces explorations sont dans votre intérêt, si vous voyez ce que je veux dire.

— Euh… ok, ça va-tu me coûter ben cher?

— Mais non, ça ne coûte rien, l’interrompit l’auteur. Vous êtes un incorrigible grigou, Monsieur!

— Euh, ch’sais pas trop ce que ça veut dire, là, mais ouin, ok, essayons ça. J’ai pas le goût de traîner les chaînes du Titanic pour l’éternité. Qu’est-cé qu’y faut que ch’fasse, debord?

— Bien! Alors, vous allez vous coucher comme si de rien n’était et durant la nuit, vous allez effectuer ce périple incroyable. Bonne chance, Monsieur Riendeau.

Sur ce, POUF! Le fantôme de Charles Dickens parut s’évaporer au travers des craques du plancher.

Secoué, mais pas d’humeur à s’astiner, surtout pas avec un spectre, Carol s’en alla direct dans sa chambre, mit son pyjama pis tomba comme une masse dans son litte, plongé dans un sommeil sans rêve.

Carol s’réveilla en sursaut, pas sûr d’où y’était pis surtout de quand y’était.

Y faisait noir comme dans l’poêle; la seule chose qui perçait l’obscurité, c’tait les gros chiffres rouges agressants su son vieux radio-réveil fini bois.

« Minuit et quart? Ben voyons don, j’me rappelle qu’y était deux heures passées quand j’ai étampé, ça s’peut pas que j’aille dormi quasiment 24 heures! »

Capotant légèrement, Carol essaya d’argarder par le chassis, mais la vitre était tellement couverte de frimas qu’y voyait rien. Toute était parfaitement silencieux; pas de char qui passait dans’rue, pas d’gars chaud qui parlait fort su’l trottoir, même pas un brin d’vent pour faire craquer la veille cambuse à Carol.

Histoire de s’armettre la tête ensemble, Carol alla s’prendre un verre d’eau frette dans’salle de bains.

« C’est sûr que j’ai halluciné toute ça, qu’y s’dit. Un fantôme qui parle en cul d’poule dans mon salon! J’ai dû m’péter la tête queque part. J’gage que j’ai une poque dans l’front… »

Mais non : dans l’miroir, son front était ben lisse.

Y sortit d’la salle de bains, pis quand y vira l’coin, y’armarqua une lumière qui v’nait du salon.

D’abord fâché d’avoir oublié de farmer la tévé, Carol s’arrêta net dans l’cadre de porte du salon : au milieu d’la pièce, entre lui pis la TV, y’avait une silhouette qui brillait.

C’tait pas comme Dickens, une genre de fumée; non, c’tait une flamme de chandelle qui dansait pis qui changeait d’forme tout l’temps, mais qui, plus souvent qu’autrement, arsemblait à un tit gars qui souriait d’un air avenant.

— C’tu vous, l’esprit qui était censé v’nir me voir? demanda Carol, se sentant aussitôt niaiseux parce que tsé, quel autre esprit ça pouvait ben être?

— Oui, c’est bien moi, Monsieur, répondit l’esprit d’une voix douce, cristalline comme celle d’un flot, mais qui parlait comme un adulte.

— Pis les deux autres, sont où? Dickens a dit qu’y aurait trois esprits.

— Patience, Monsieur Riendeau. Vous rencontrerez chacun d’entre nous à son tour.

— Ah, ça aurait été d’adon de clairer ça toute d’un coup, marmonna Carol. Pis, vous êtes qui?

— L’esprit des Noël passés.

— Passé? Genre l’année passée? J’ai pas fait grand chose l’année passée. Ça valait pas la peine de vous déranger pour ça.

— Non, ce soir je vous invite à remonter le temps jusqu’aux Noëls de votre enfance.

En entendant ça, Carol vint les yeux ronds comme des trente sous; y se raidit pis pis fit même un pas en arrière.

— Euh, ch’pas sûr que c’t’une bonne idée…

— Ne craignez rien, répondit l’esprit avec son sourire à 1000 lumens. Je conçois que le passé puisse parfois être douloureux, mais il ne faut pas hésiter à le regarder en face pour pouvoir aller de l’avant. Quoi qu’il arrive, rappelez-vous que ma seule besogne, c’est votre bonheur.

Carol eut même pas le temps de répliquer qu’à son âge, une bonne nuitte de sommeil aurait faite pas mal plus son bonheur que des sparages d’esprits su’a corde à linge. Y se fit agripper par l’esprit pis emporter au travers du mur.

« Son comportement par devers sa femme était inexcusable, mais tsé en même temps y’était pas si pire, pis y l’aimait, pour vrai, pis tsé y’était fin, dans l’fond, mais c’est quand même compréhensible qu’a soit partie; sauf que c’est même pas vrai qu’y a garroché son chien d’poche dans l’feu, y l’a juste lancé un ti-peu, pis y’a pas vraiment tiré sa femme dans l’lac pour qu’a s’neye, y l’a juste poussée pour la taquiner pis a s’est mouillé les souliers – pis c’te jour-là y faisait chaud–, pis quand y l’a enfermée avec ses chiens de chasse c’tait juste deux minutes pour rire. »

— Le biographe licheux de John Mytton, Esquire

Imaginez un gros char de riche, genre une McLaren vert pétant toute shinée, qui part sur la trace dans un nuage de boucane, roule à 150 milles à l’heure, fonce dans l’mur deux rues plus loin, pogne en feu pis explose.

Ça serait un bon résumé de la vie de John Mytton, un aristocrate anglais du 19e siècle.

C’te gars-là, y’avait toute : un titre de noblesse, un manoir, une famille pis un énorme motton d’argent; mais pourtant, y passa sa vie à courir après la mort, comme si y’avait pas de lendemain, ou comme si y’auditionnait pour l’émission Jackass, 200 ans trop d’bonne heure.

Si on connaît toutes ses exploits en détail, c’est que Mytton a une biographie détaillée, écrite par un de ses grands chums. Sauf que j’vous arcommande pas ça comme tite lecture de chevet : le grand chum en question est un peu licheux pis arrête pas de justifier les pires conneries à Mytton en le comparant à des personnages de l’Antiquité pis à des poètes libertins morts d’la syphilis, pis ça vient fatiquant à la longue.

Toujours est-il que John Mytton, Esquire, naquit le 30 septembre 1796.

Si ça vous intéresse de savoir qu’est-cé ça mange en hiver, un « esquire », m’as vous l’dire, parce que moé’ssi, j’me suis posé la question. Esquire, ça vient de « écuyer » – wô oui, le gars qui traînait les cossins d’un chevalier au Moyen-Âge. C’est le deuxième plus bas titre de noblesse anglais, en haut du gentilhomme, mais en bas du baronet – tsé, René Angélil aurait pu argarder John Mytton de haut.

Mytton perdit son père au tendre âge de deux ans. D’ailleurs, son biographe prend une page et demie, une citation en latin, une métaphore de botanique pis une anecdote de Grèce antique pour illustrer que, si John était devenu un maudit énarvé qui savait pas s’tenir, c’tait parce qu’y avait été élevé par sa mère. Le Doc Mailloux aurait été d’accord, sûrement.

Quand même, on aurait vraiment dit que le p’tit Mytton avait l’yâbe au corps. Y fut expulsé d’la Westminster School pour s’être battu avec un prof, pis d’la Harrow School après trois sessions.

Sa mère engagea des tuteurs privés pour essayer d’y mettre un peu d’plomb dans’tête, mais y partirent toutes un après l’autre parce que John aimait leu jouer des tours – tsé, quand tu t’réveilles un matin pis un ch’fal est après chier su ton tapis de chambre, c’est normal de vouloir crisser ton camp.

Mytton fut admis au Trinity College de Cambridge pis prépara l’terrain en s’faisant livrer 2000 bouteilles de porto su’l campus. Vous d’vez vous demander quelle espèce de party d’cégep pas d’bon sens qu’y préparait là, mais ça couvrait à peine ses besoins d’base : on dit qu’y buvait de quatre à six bouteilles par jour pis qu’y poppait l’bouchon de la première en s’rasant l’matin.

Finalement, y s’pointa jamais à Cambridge pour ses études. À 18 ans, décrétant qu’y en avait assez des bancs d’école, John partit faire une grande tournée des Europes, comme c’tait de coutume pour les aristocrates de c’temps-là.

Après sa tournée, en quête d’un ti-peu d’action, Mytton s’engagea dans l’armée. Sauf qu’à c’te moment-là, les Anglais pis leux alliés v’naient de sacrer une volée à Napoléon; les combats étaient finis, le régiment à Mytton s’artrouva en France dins forces d’occupation, pis c’tait plate à mort.

Pis qu’est-cé tu fais quand t’es un jeune soldat alcoolique fonctionnel avec trop d’bidous qui s’tourne les pouces à l’étranger?

Tu tombes dans l’JEU!

Se disant qu’y allait rembourser ça plus tard, quand y’hériterait officiellement de sa fortune, y’emprunta 3000 £ à un banquier de Saint-Omer.

J’me sus informée, pis 3 000 £ dins années 1810, c’est genre six cent soixante mille piasses en dollars canadiens d’aujourd’hui.

Drette le lendemain, y’en perdit la moitié à’table de roulette. Ben sûr, y blâma la table pis la décrissa en tits morceaux. On aime ça, la maturité.

À sa libération d’l’armée, Mytton rentra au pays pis essaya de faire une vie normale de gentleman respectable.

En 1818, y maria Harriet Emma Jones, avec qui y’eut une fille. Harriet avait la santé fragile, pis a mourut en 1820. L’année d’après, Mytton s’armaria avec Caroline Mallet Giffard, de qui y’eut cinq autres enfants.

Entre-temps, y’essaya d’faire carrière en politique. Six Mytton avant lui avaient été députés de Shrewsbury, pis y se sentait comme obligé d’arprendre la shop familiale.

Y remporta son siège à l’élection partielle de janvier 1819, supposément en donnant un billet de 10 £ à chaque personne qui voulait ben promettre de voter pour lui.

Aussi ben crisser l’argent dans l’poêle.

Ch’pas docteure, mais ça m’a l’air évident que Mytton avait un p’tit déficit d’attention. Si l’école était trop plate pour lui, maginez les débats parlementaires! Y toffa une grosse demi-heure en chambre avant de s’mettre à faire la danse de saint-Guy su’l banc, pis y crissa son camp pour jamais r’venir.

Aux élections générales de 1820, y s’arprésenta même pas, sous prétexte que « ses fonctions parlementaires étaient incompatibles avec ses activités actuelles ».

C’tait quoi, au juste, ses « activités actuelles »? À c’te moment-là, Mytton avait enfin compris qu’y était faite ni pour les études, ni pour la politique, ni pour toute autre affaire plate qu’y faut rester assis pis écouter du blabla.

À place, y’allait être c’qu’on appelait un « sportsman » – c’t-à-dire, su papier, qu’y allait passer son temps à chasser, à élever des chiens de chasse, des ch’faux pis des oiseaux de proie, pis à faire des courses de ch’faux.

Lâché lousse sans aucune contrainte professionnelle, Mytton partit tellement sur une dérape que ses chums commencèrent à l’appeler « Mad Jack ».

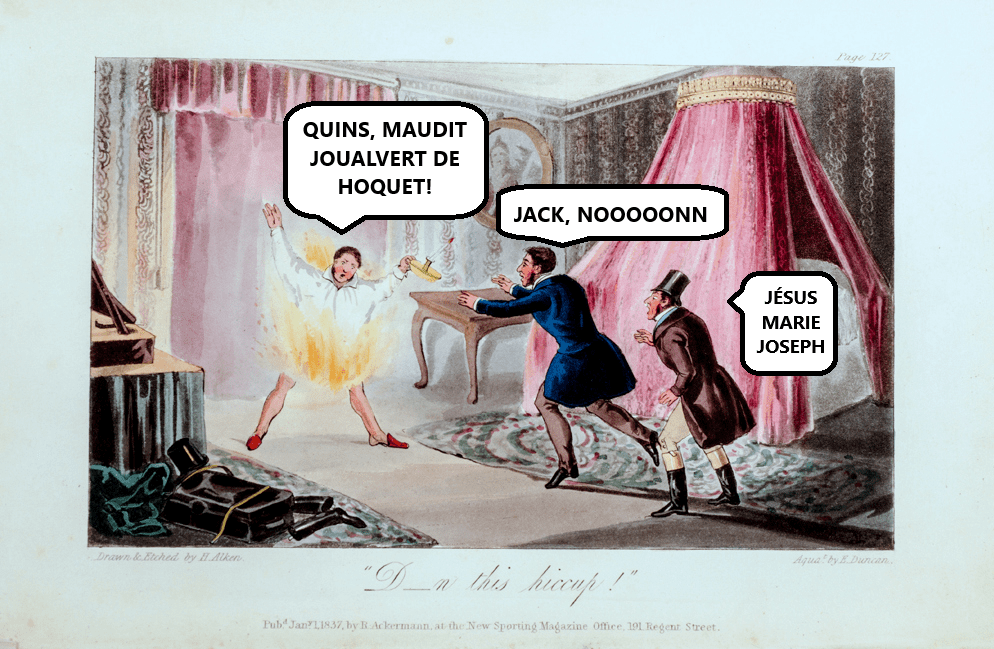

Heureusement pour nous autres, la biographie à Mytton nous donne une maudite belle idée de comment toute ça s’est passé grâce à des belles illustrations en couleur, comme celle-là :

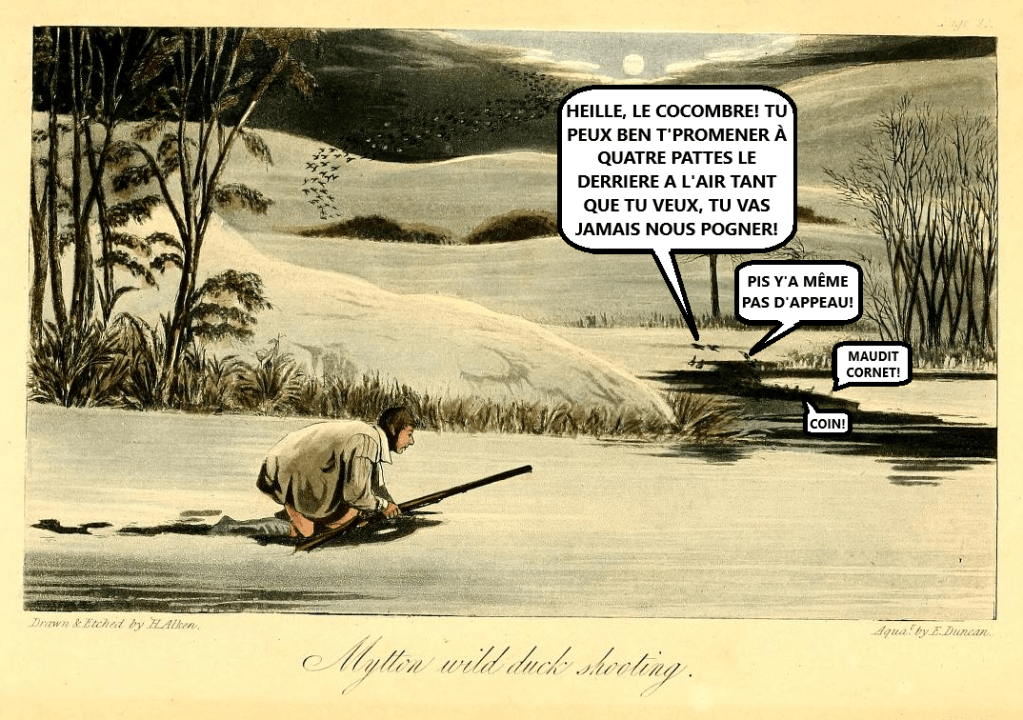

Ou bedon comme celle-là :

Le biographe à Mytton raconte qu’y portait jamais de bobettes pis aimait chasser les canards en queue de chemise pis les fesses nu-tête, même en hiver pis au beau milieu de la nuite.

Pis le snoro, y tombait jamais malade!

Parce que Mytton était gâté côté physique, ça a d’l’air. Son biographe, qui passait clairement son temps à l’argarder, le menton dans ses tis poings avec des yeux de merlan frit, dit que « son biceps était plus gros que celui de Jackson, le boxeur célèbre » – heille, on rit pu, hein. Y dit aussi que « les autres parties de son corps étaient tout aussi puissantes pis narfées ». Ahem.

Bref, y’avait beau être une poule pas d’tête avec un problème d’alcool, y’avait une constitution de fer.

Un jour que Mytton venait de se disloquer trois côtes après s’être planté à ch’fal, un de ses chums arsoudit à son manoir en y disant :

« Heille j’viens d’capturer un ti r’nard, je l’ai mis d’une poche, yé full vite pis full énarvé, on va le lâcher dans l’champ pis on va courir après avec les chiens pour le tuer, ça va être malade! »

Mytton, au lieu de dire « Heille s’cusez man, ch’pas mal pété faique m’as passer mon tour c’te fois-là », y’artroussa tu’suite de son fauteuil, s’habilla, monta su son ch’fal le plus roffe, qu’y appelait « le Yâbe » pis passa la journée à galoper dans l’champ jusqu’à c’qu’y pogne la pauvre p’tite bête. À’fin, y’avait tellement mal qu’y voyait pu clair, mais pour lui, y’était pas question d’montrer le moindre signe de faiblesse. En débarquant de son ch’fal, y dit même à son biographe :

« Y’en a pas un crisse qui va m’voir pâmer. »

Mais pour Mytton, prendre des débarques, c’tait quotidien. Y faisait même exprès pour se planter.

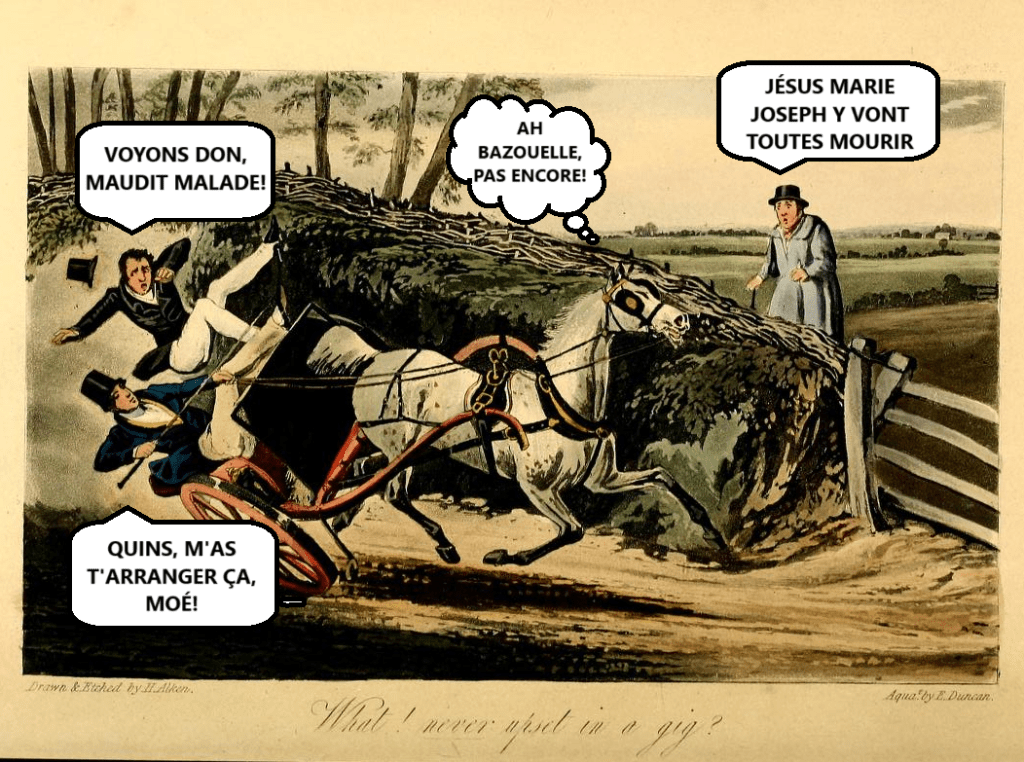

Un jour qu’y s’promenait avec un de ses chums dans une p’tite carriole à deux roues, tsé le genre qui verse de rien si tu pognes un croche trop raide, le chum en question trouvait qu’y chauffait pas mal cowboy. Mytton, s’rendant compte que son passager était un ti peu su’és nerfs, y demanda :

— Heille, t’as-tu déjà faite ça, toé, virer su’l top en carriole?

— Ah, euh, non, ça m’est jamais arrivé!

— Jamais? Cibole, t’es ben lent!

Comme Mytton disait ça, la carriole passait à côté d’une p’tite butte. Par exprès, Mad Jack embarqua une roue su’l flanc d’la butte, pis FLÂWK! La carriole renversa su’l côté, dompant Mytton pis son passager. Mytton pis son passager revolèrent, les quatre fers en l’air.

Pis comme Mytton était mardeux, personne fut blessé, pas même le ch’fal.

Faut dire que Mad Jack, autant y’avait l’coeur su’a main – y donnait du blé de ses récoltes aux pauvres, y tippait généreusement, heille, y cachait des billets d’banque un peu partout dans son manoir pis su son domaine yinque pour que le monde les trouvent – autant y’adorait faire étriver ses amis.

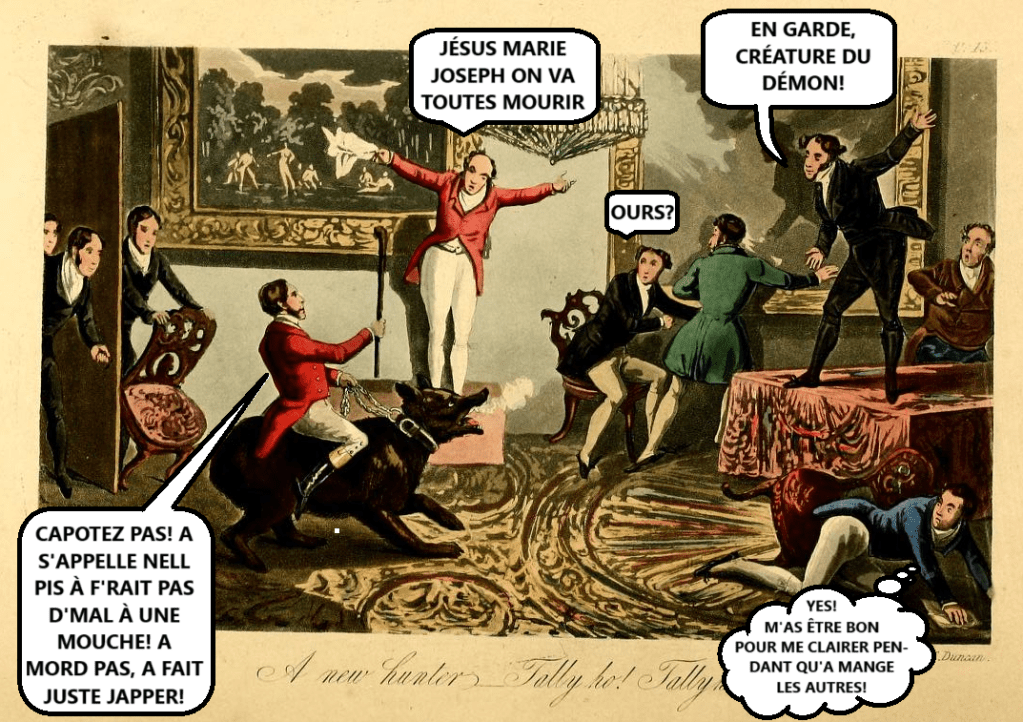

Tsé, dans sa ménagerie ben garnie, Mytton avait 2 000 chiens de chasse pis aussi… une ourse appelée Nell.

À son domaine, un soir de party ben arrosé (j’me demande pourquoi je le précise, parce que les partys à Mytton était TOUJOURS arrosés; c’t’homme-là aurait trouvé l’tour de tinquer pendant une coloscopie), Mytton laissa ses chums dans le salon pis s’éclipsa queques minutes.

À son retour, y’était habillé en kit de chasse complet, le jacket rouge, les bottes à éperons pis toute, pis monté su’l dos d’son ourse. En voyant ça, ses chums grimpèrent partout su’és meubles comme une gang de chats épeurés.

Au début, l’ourse se promenait ben tranquillement dans l’salon, toup toup toup; a l’était habituée. Sauf qu’un m’ment’né, Mytton y’accrocha l’flanc avec l’éperon su sa botte; surprise par la douleur, la pauvre bête prit une grosse mordée dans l’mollet à Mytton, pis les serviteurs durent la ramener dans sa cage pendant que son maître s’faisait soigner.

Une autre fois, par’zempe, y fit ben pire – des affaires pour se faire tuer!

Un bon soir, y’arcevait à souper un pasteur pis un docteur.

À une certaine heure, les invités décidèrent de faire un boutte.

Faique y’embarquèrent su leu ch’fal pis s’en allèrent. Pis pendant qu’y trottaient vers la maison, Mytton, qui aurait dû trotter vers son litte, eut plutôt une de ses idées de sans-dessein : y mit un grand capot de charretier, chargea ses pistolets avec des balles à blanc, monta à ch’fal pis partit bride abattue après ses deux visiteurs.

Déguisé en bandit de grand chemin, y rattrapa le pasteur pis le docteur pis s’mit à tirer su eux autres en criant :

« Haut les mains pis donnez-moé toute votre argent! »

Ben sûr, les deux gars détalèrent comme des lapins vers le village, laissant Mytton crampé raide dans l’noir.

« Astie! J’ai jamais vu deux gars partir aussi vite de ma vie! »

Tu parles d’une bulle au cerveau; maginez-vous c’qui s’rait arrivé si le pasteur pis l’docteur avaient été armés?

Mytton, y pensait jamais vraiment à son affaire.

Son biographe dit qu’un m’ment’né, en arvenant des courses de ch’faux, dans son carrosse, les f’nêtres ouvertes, y comptait une pile de billets d’banque pour plusieurs milliers de livres. Y finit par s’endormir, les billets encore sortis, pis quand y s’réveilla, toute le motton était parti au vent.

Avoir cherché une métaphore pour la façon dont y gérait l’argent dans’vie en général, on aurait jamais trouvé mieux.

Faique vous vous doutez ben qu’à force de boire, de jouer pis de sacrer l’argent par les fenêtres, Mytton se ramassa dans l’trou.