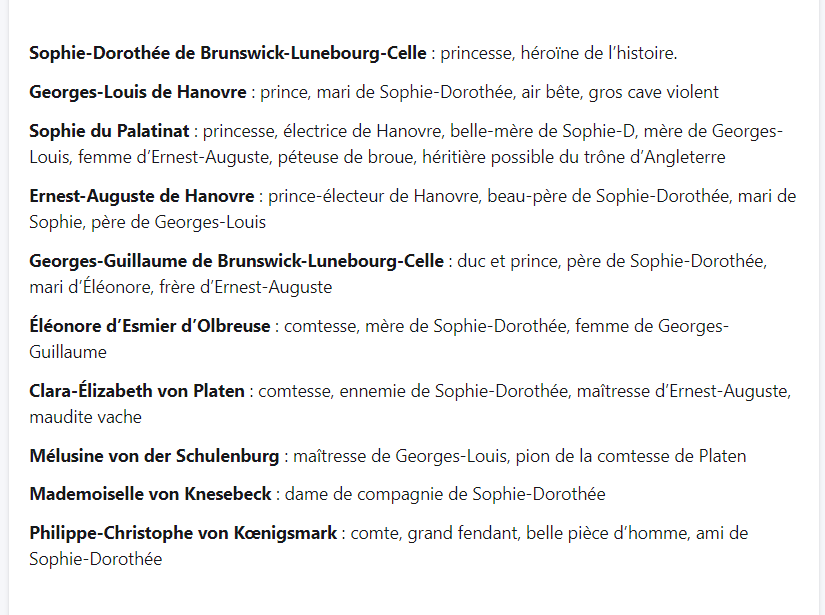

P’tit rappel des personnages parce que ça fait 6 mois depuis le dernier épisode (j’m’excuse) :

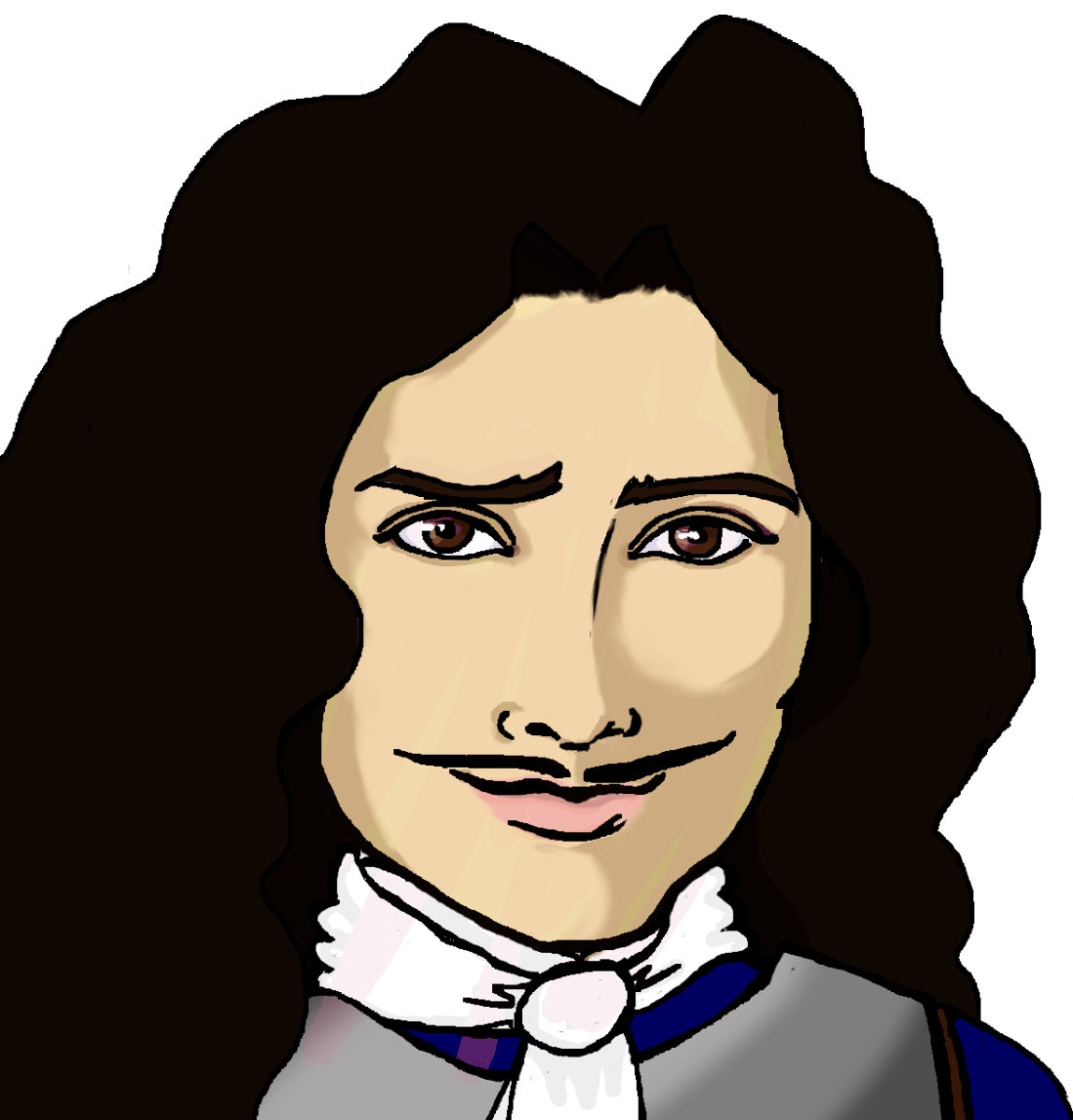

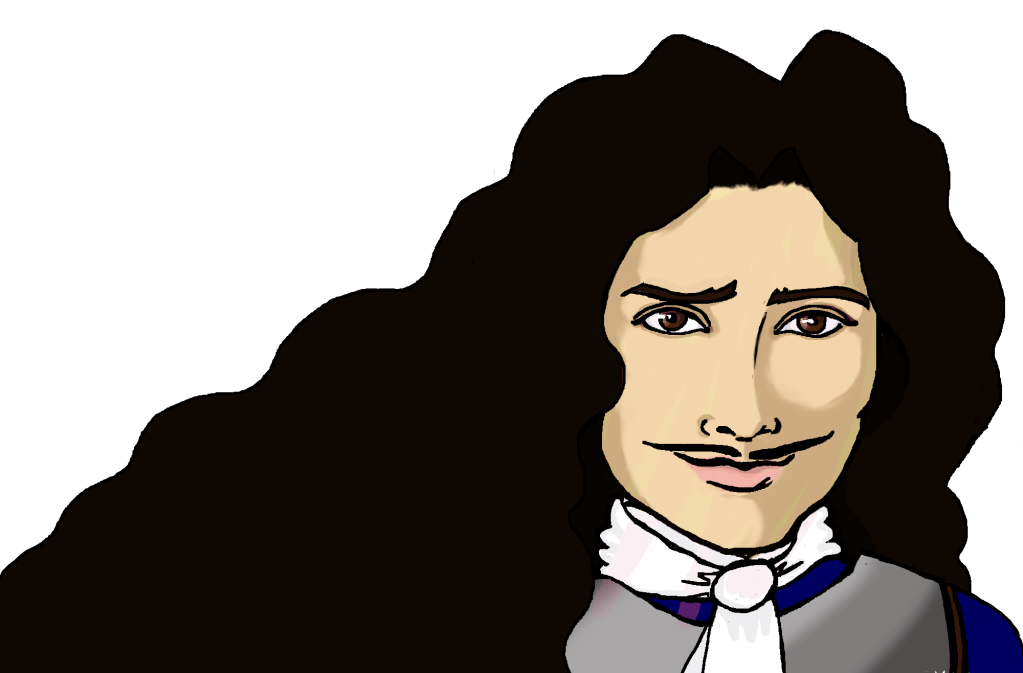

Y s’appelait Philippe-Christophe von Kœnigsmark.

Ah! Philippe. À 23 ans, c’tait un séduisant comte suédois qui courait l’aventure de job en job dins armées du Saint-Empire. Y’avait la longue crigne noire brillante, la moustache artoussée pis le r’gard de braise – sortez votre plus beau fantasme de D’Artagnan, pis ça va probablement donner d’quoi d’approchant. Y’était pas marié pis y’était pas pantoute pressé de l’être; y’en a qui l’traitaient de libertin. Chose certaine, y combinait le mystère du voyageur au standing d’un grand seigneur.

Bref, y’avait toute pour titiller.

Là, y v’nait de débarquer à Hanovre parce qu’Ernest-Auguste l’avait engagé comme colonel dans son armée.

Pis m’as vous dire une affaire : Sophie-Dorothée le connaissait déjà.

Oh!

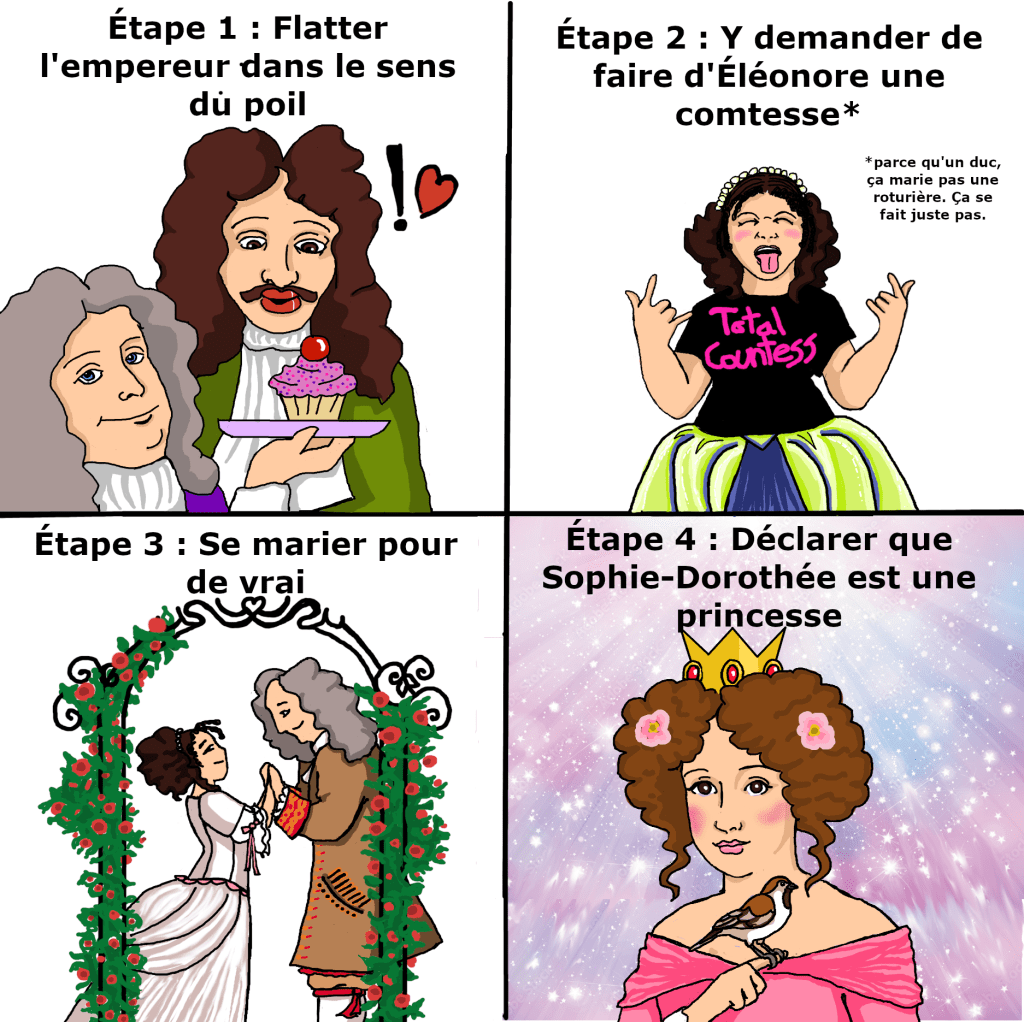

Y’en a qui disent qu’y avaient été amoureux quand y’étaient jeunes, fiancés même, mais que le mariage avec Georges-Louis les avait séparés. C’est p’t-être un ti-peu exagéré. C’qui est vrai, c’est qu’à une certaine époque, la famille Kœnigsmark avait voisiné celle à Sophie-Dorothée, pis qu’avant que Georges-Guillaume réussisse à faire de sa fille une princesse, Mme Kœnigsmark s’tait essayée d’avoir sa main pour son fils aîné, le frère à Philippe.

Quand y’étaient p’tits, Philippe pis Sophie-D avaient-tu joué ensemble pendant que leux parents jasaient? Y s’taient-tu couru après en riant au travers des haies en fleurs? Y s’taient-tu envoyé des mots doux en secret? Y leu z’était-tu resté un p’tit queque chose dans l’cœur de c’t’époque-là? Fouillez-moé; la réponse est pardue dans l’fin fond du 17e siècle.

Entécas, quand Philippe fut officiellement présenté à’cour de Hanovre après être entré en poste pis que son r’gard croisa celui à Sophie-Dorothée… y s’passa d’quoi.

C’tait pas un moment intime, alors là pas pantoute – c’tait un bal, pis tout l’monde était là : Ernest-Auguste, Sophie la Péteuse, Georges-Louis, la comtesse de Platen, pis toute le reste du gratin du duché.

Philippe de Kœnigsmark était au centre de toute ça, magnétique, crampant, plein de culture pis d’anecdotes. La cour était déjà sous son charme – pis surtout les demoiselles.

Après avoir salué son boss pis sa famille, y’arriva devant Sophie-Dorothée.

« Enchanté d’vous r’voir, Madame, ça faisait ben longtemps… »

Y vit la princesse qu’y avait connue floune, rendue femme avec ses grands yeux de Bambi tristes pis sa bouche en cœur dans sa face de porcelaine, pis tout d’un coup, le gars qu’on traitait de volage pis d’inconstant se sentit l’âme d’un chevalier-servant qui volerait à’rescousse d’la demoiselle en détresse.

« Pareillement, Monsieur! Ben heureuse que vous ayez décidé d’poser vos valises chez nous pour une p’tite secousse… »

Sophie-Dorothée s’tait jamais faite argarder d’même de toute sa vie. Ouf, hein! A l’avait connu Philippe ti-gars, la tête un peu pardue dins nuages; y’arrivait homme, pis y’était toute c’qui lui avait manqué depuis son mariage – c’t’à-dire, toute c’que Georges-Louis était pas.

Bref, le courant passa direct entre les deux; ça, y’a pas de doute là-dessus. Drette après, y d’vinrent inséparables.

Philippe était tout l’temps après rendre visite à Sophie-Dorothée dans ses appartements pis y restait jusque tard dans’nuite. Selon Mlle von Knesebeck, la dame d’honneur qui était brochée en permanence après les jupes à Sophie-D pis qui voyait toute aller, le comte passait la soirée à conter ses histoires de voyages remplies d’aventures pis de potins juteux su l’monde des grandes cours d’Europe :

« Y’était vraiment l’fun à écouter; c’est clair qui d’vait nous faire des accroires, mais entécas, Sophie-Dorothée riait comme une folle. »

C’qui est surprenant, c’est que ces visites-là se faisaient pas mal au vu pis au su de tout l’monde.

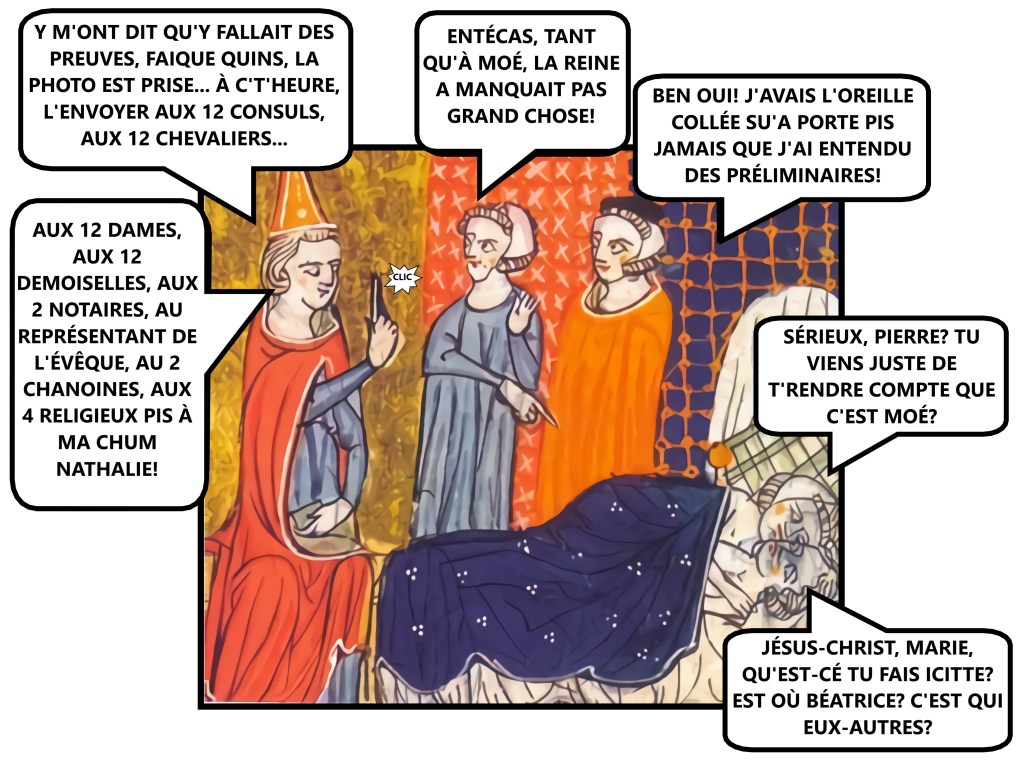

Pour vous donner une idée d’à quel point Kœnigsmark, à tout le moins, se gênait pas pour montrer son affection pour Sophie-Dorothée en public, v’là une anecdote racontée par l’écrivain Gottfried Leibniz, qui travaillait pour Ernest-Auguste.

Un soir, toute la famille princière de Hanovre était à l’opéra. Philippe était là lui avec.

Tout d’un coup, quequ’un cria : « Au feu! »

En temps normal, ça aurait été les écuyers, c’t-à-dire des gentilshommes serviteurs, qui auraient aidé toute c’te noblesse-là à sortir de leu loge dans le calme pis l’ordre. Mais là, la panique pogna tellement vite que tout le monde se garrocha vers la sortie.

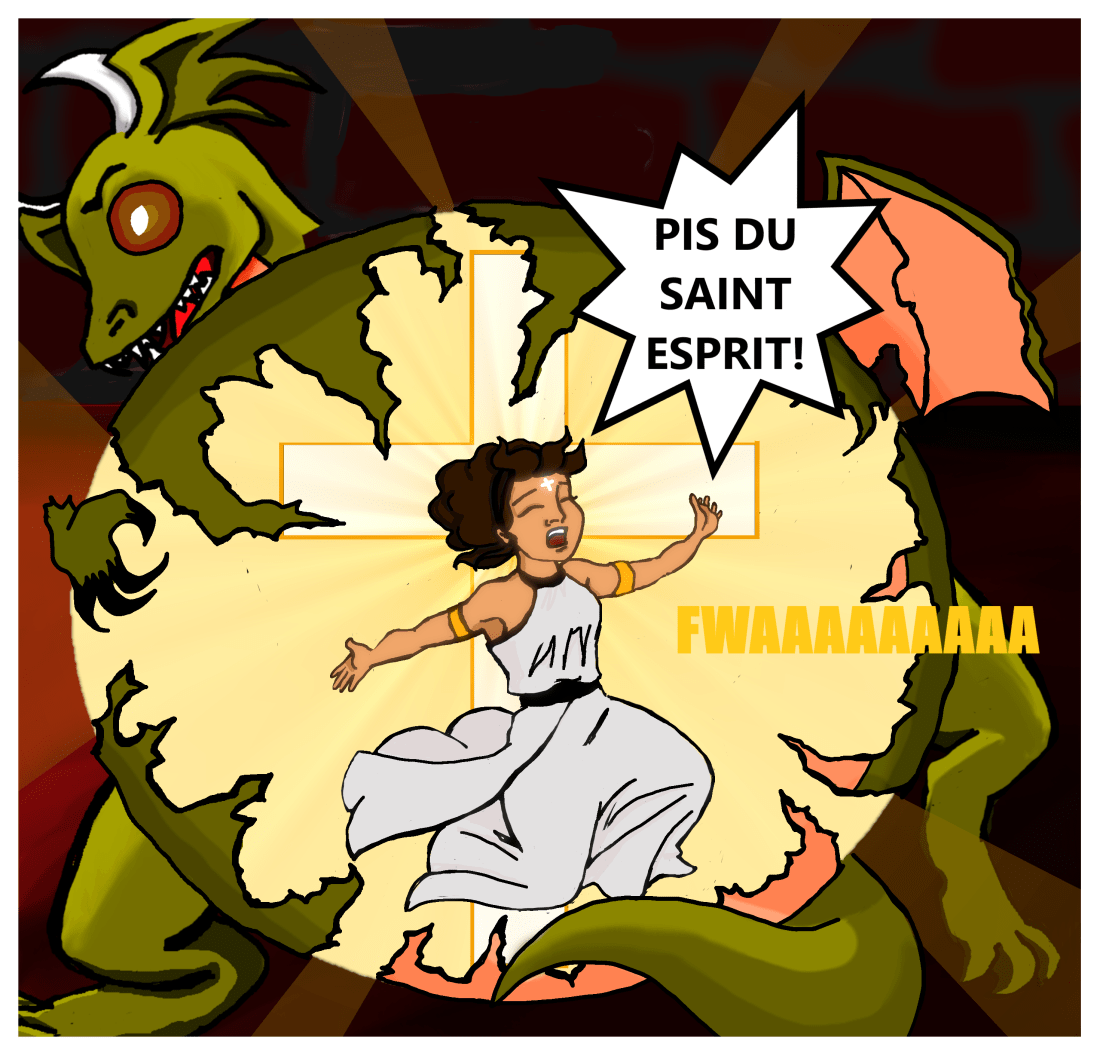

Philippe artroussa de son siège pis cria « Sauvez la princesse! » d’une manière tellement dramatique qu’on se serait cru tout d’un coup d’une pièce de Shakespeare.

Dans le semi-noir, y courut vers celle qu’y pensait être Sophie-Dorothée pis y donna la main pour la sortir d’la bousculade. Sauf que là, y se rendit compte que la dame qu’y avait ramassée était en faite Sophie-belle-mère, qu’y dompa drette là en plein chaos pour aller trouver Sophie-Dorothée.

Aux dires de Leibniz, ça aurait encore plus empiré le frette entre Sophie-D pis sa belle-mère.

Normalement, après une affaire de même, Georges-Louis aurait dû mettre la hache dans c’te relation-là, ne serait-ce que pour sauver la face. Dans l’ancien temps, si une femme trompait son mari, on disait que c’tait parce qu’y était pas assez homme pour la satisfaire. Y’avait pas de pire tache su’a réputation d’un gars que d’être cocu. Ça a pas ben ben changé d’nos jours.

Bref, plus c’te relation-là durait, plus Georges-Louis avait l’air fou.

Pourquoi d’abord, personne fit rien pour arrêter ça, même pas Ernest-Auguste pis Sophie-belle-mère?

M’as vous l’dire, c’est bizarre.

Pendant c’temps-là, la comtesse de Platen était pas contente. Non seulement Kœnigsmark s’prosternait pas à son autel à elle, c’qui était franchement inacceptable, mais y vouait son culte à Sophie-Dorothée, la rivale qu’a l’essayait d’effacer.

Selon la rumeur, la comtesse aurait d’abord essayé de séduire Philippe. À c’t’époque-là, a l’avait 44 ans pis lui, 27. A l’aurait déployé l’artillerie lourde, à grands coups d’argards langoureux pis de sparages sulfureux, mais le jeune comte voulait rien savoir. En fait, y’a laissait poliment s’éreinter à y plaire, pis le soir, y’allait artrouver sa princesse pis y racontait toute. Pis là, les deux s’mettaient à la bitcher dans son dos, fessant su la moindre de ses manies pis habitudes :

— Heille, pis, t’es-tu rendue compte que, depuis queques temps, a s’met jamais trop proche des lampes? A’tu peur que l’plein jour la montre pu à son avantage?

— Ben crère! Pour moé a doit s’mettre deux pouces de fard pis du polyfilla pour patcher les craques dans sa face!

Les oreilles d’la Platen d’vaient y siler.

Quoi qu’y en soit, voyant qu’a l’arrivait nulle part, mais pouvant pas s’résoudre à lâcher le morceau, la comtesse proposa plutôt à Philippe la main de sa fille, Sophie-Charlotte. Kœnigsmark avait arfusé poliment, mais avait failli s’étouffer de rire en bavassant toute ça à Sophie-D :

— Moé, marier sa grosse taure de fille? Est tombée su’a tête, elle!

— Pis, t’rends-tu compte? Vu que la Platen est la maîtresse à mon beau-père, ça s’pourrait que ça soye la demi-sœur à mon mari! Y peuvent ben avoir tou’és deux l’même maudit air de bœuf!

C’pas fin, hein? Mais, pour Sophie-Dorothée, casser du sucre su’l dos d’la comtesse pis de son entourage avec Kœnigsmark, c’tait rendu un vrai sport, pis a n’en tirait une joie perverse.

Tellement, que même quand Philippe partait en campagne avec l’armée hanovrienne, y continuaient leux médisances par écrit. Y s’disaient aussi des mots doux! Les lettres qui ont survécu de c’te correspondance-là sont assez claires : y’étaient amoureux, pas juste deux amis qui aimaient mémérer. Mais, y couchaient-tu ensemble? C’est ça, la grande questions qu’vous vous posez toutes, hein?

J’ai pas dans l’idée d’vous faire languir, mais soyez patients, on va y r’venir.

Que les deux eussent trinqué du nombril ou pas, entécas, c’tait pas assez pour défâcher Sophie-Dorothée à propos de son mari pis de ses activités parascolaires.

Un soir, pendant une chicane particulièrement épouvantable au sujet de Mélusine, la maîtresse de monsieur, Georges-Louis aurait failli étrangler Sophie-Dorothée. Y’avaient hurlé tellement fort les deux que tout l’monde au palais de Hanovre put suivre la joute, réplique par réplique. Heureusement, ça fit en sorte que quequ’un put v’nir au secours de Sophie-D quand Georges-Louis en vint aux mains.

À c’te moment-là, c’qui restait d’leu mariage était tombé en lambeaux. Y pouvaient pu s’voir sans s’tomber dans’face. Ça en vint au point où, juste avant de partir en voyage à Berlin, Georges-Louis dit à sa femme :

« Ça a pu d’allure. Quand m’as r’venir, m’as écrire à ton père pour y d’mander qu’on nous sépare. »

Sophie-Dorothée était ben que trop pressée pour attendre qu’y arvienne. Aussitôt qu’y fut parti, a se garrocha chez ses parents.

À c’te moment-là, Georges-Guillaume pis Éléonore étaient à leu chalet de Bruchhausen, au beau milieu du bois, pis y’étaient loin de s’attendre à l’arrivée surprise de leu fille.

A leu déballa toutes ses malheurs pis les supplia à genoux de la laisser de séparer de Georges-Louis.

Sauf que Georges-Guillaume fut très peu réceptif :

« ‘Coute-moé ben, ma fille. As-tu idée de toute c’que ça m’a coûté, c’te mariage-là? Depuis qu’t’es née que ch’travaille pour te placer comme faut dans’vie. C’est ma plus grande réussite, pis toé, tu veux que j’défasse toute ça! Pourquoi? Parce que ton mari est pas fin. Heille! Arviens-en. Les maris sont pas fins avec leu femme depuis que l’monde est monde. Dans c’temps-là, tu baisses la tête pis tu joues l’jeu. Ch’te gage que si t’essayais plus fort, tu réussirais même à l’adoucir! Faique là, tu vas artourner à Hanovre, pis j’veux pu jamais entendre parler de t’ça, c’tu clair? »

Sophie-Dorothée fit drette ça, artourner à Hanovre. Sauf qu’a l’avait pas pantoute l’intention de faire comme son père avait dit. Tu’suite, a l’arvit son beau Philippe, qui s’tait entretemps trouvé une nouvelle job de général chez son grand chum l’électeur de Saxe.

Y semblerait qu’à c’te moment-là, Sophie-Dorothée avait décidé qu’a n’avait assez. Voyant pu d’autre façon d’s’en sortir, a commença faire des plans pour se sauver avec Kœnigsmark, possiblement en Saxe, où l’électeur haïssait la face d’Ernest-Auguste pis accepterait peut-être d’lés accueillir. A l’avait espérance que, rendue là-bas, a pourrait forcer la séparation d’avec Georges-Louis pis marier Philippe à’place.

La fidèle Mlle von Knesebeck viendrait avec eux autres, pis Kœnigsmark s’arrangerait pour leu trouver une p’tite escorte de soldats. Fallait que toute soye planifié au quart de tour.

Pour éviter que quequ’un s’doute de queque chose, y décidèrent de pas s’arvoir avant le jour fatidique.

Sauf qu’un soir, Philippe arçut un billet qui disait :

« À soir, après huit heures, la princesse Sophie-Dorothée attendra le comte Kœnigsmark. »

L’écriture su’l papier était bizarre, pas trop assurée. L’heure du rendez-vous était bizarre – huit heures, c’tait pas une heure pour arriver chez l’monde! Toute était bizarre. Mais le comte s’posa pas plus de questions pis artontit tout guilleret au rendez-vous.

Sophie-D y fit ouvrir la porte de ses appartements, mais a comprenait pas trop c’qu’y faisait là : a y’avait pas demandé de venir. Quand même, a l’était tellement contente de le voir qu’a posa pas de questions elle non plus. C’tait tellement romantique! Même si y s’taient entendus pour prendre leux distances avant leu départ, y’avait pas pu s’empêcher d’y rendre visite!

Faique y passèrent la soirée comme d’habitude, à mémérer su’l monde d’la cour pis à rêver d’avenir. Sauf qu’après que Philippe fut arparti chez eux aux p’tites heures pis que la porte à Sophie-Dorothée se fut arfarmée en arrière de lui… Pu personne l’arvit jamais.

Y’avait disparu. Pouf!

Drette le lendemain, les papiers à Sophie-Dorothée pis ceux à Kœnigsmark furent saisis, pis Mlle von Knesebeck fut arrêtée.

Qu’est-cé qui avait ben pu arriver en pleine nuitte, après l’départ de Philippe?

Comme j’vous disais tantôt, on n’a pas d’preuve du rôle que la Platen a joué c’te soir-là. Entécas, l’monde spéculent là-dessus depuis des siècles, mais la plupart s’entendent pour dire que c’est elle qui aurait fait envoyer la maudite invitation à Philippe. Un de ses espions y’aurait bavassé les plans des deux amoureux, pis a l’aurait décidé d’agir drette là, avant qu’y soit trop tard.

Sophie-Dorothée elle-même était pas mal certaine que la Platen avait d’quoi à voir dans la disparition à Kœnigsmark. Dans une lettre à un conseiller, a l’a dit :

« J’ai peur pour la vie du comte de Kœnigsmark si yé entre les mains d’la dame que vous savez. Attendons queques jours, qu’on soye ben sûrs de c’qui lui est arrivé. En attendant, j’me fie su vous, parce que j’ai pas de tête en ce moment. »

L’affaire devint un gros scandale qui fit jaser toute l’Europe, jusqu’à la table de Louis XIV de France! La belle-sœur du roi, communément appelée la « princesse palatine », s’trouvait à être la nièce de Sophie-belle-mère pis était au courant de toute c’qui s’passait à Hanovre. Faique Louis XIV y d’manda si c’tait vrai que Sophie-Dorothée avait exigé que la comtesse de Platen, « son accusatrice » soye chassée d’la cour.

Le comte de Saint-Simon, plus grosse mémère d’la cour de Louis XIV, a écrit que Georges-Louis, jaloux, avait fait crisser Kœnigsmark dans un four chaud, mais on sait pas trop où c’qu’y a pris ça.

Toujours est-il que le monde qui ont étudié l’affaire pensent pas mal toutes que la comtesse avait fait tendre une embuscade à Philippe à sa sortie de chez Sophie-Dorothée. Son idée, c’tait probablement d’le faire arrêter en flagrant délit pis d’y faire avouer, sous la torture si y fallait, qu’y couchait avec Sophie-D.

Toute ça, dans l’but de prouver que not’princesse était une femme adultère.

Sauf que Kœnigsmark, en fier D’Artagnan qu’y était, se s’rait défendu un peu trop fort, l’échauffourée aurait dégénéré pis y’aurait été tué.

Oups.

Évidemment que si ça se savait que Philippe avait été assassiné, sa famille pis ses amis demanderaient des comptes pis y’aurait d’la marde. Faique la Platen pis ses sbires auraient décidé de cacher l’corps pis d’siffler comme des épais en espérant que ça se tasse. Si c’est ben ça qui s’est passé, y l’ont ben caché en maudit, l’corps, parce que 339 ans plus tard, y’a toujours pas été artrouvé.

Pendant c’temps-là, l’étau s’arfermait su Sophie-Dorothée. On passait ses lettres pis celles à Kœnigsmark au peigne fin dans l’espoir d’y trouver la moindre allusion à des culbutes coupables. Y’en avait pas, mais y’avait en masse de preuves que Sophie-D pis Philippe étaient en amour.

Y’avait aussi presque pire : toutes les bitcheries que Sophie-Dorothée avait dites au sujet de son mari pis de sa maîtresse, de la Platen, de son beau-père, de sa belle-mère pis même de son propre père. Y’aurait p’t-être eu du monde qui aurait été prêt à l’aider, mais après ça, tout l’monde y tourna l’dos.

La brave Mlle von Knesebeck fut interrogée, mais jamais qu’on réussit à y faire dire que sa maîtresse avait passé du temps tu’seule, tu’seule avec le comte de Kœnigsmark, même sous la menace d’la torture.

Sophie-Dorothée fut envoyée au château d’Ahlden, un manoir de campagne su’l territoire à son père. Pis tandis qu’a séchait là, son sort se jouait sans qu’a puisse rien y faire. On y disait rien de c’qui se passait. De temps en temps, des bonshommes v’naient l’interroger, mais chaque fois à répondait :

« Ch’comprends que les apparences sont contre moé, mais le comte de Kœnigsmark a JAMAIS passé la nuite chez nous! Mais, m’as vous dire une affaire, parzempe : mon mari, on dirait qu’y est pas capable de m’voir en peinture! Ça fait des années que j’me plie en quatre pour qu’y m’haïsse moins, pis y’a rien qui fait! Je d’mande yinque d’être séparée d’lui pis de m’artirer queque part en paix, là. Messemble que ça rendrait service à tout l’monde? »

Ça rendrait service à tout l’monde : la pauvre chouette croyait pas si ben dire.

Entretemps, le ton avait monté : l’électeur de Saxe – l’ami et l’employeur à Philippe, j’vous rappelle – menaçait de déclarer la guerre à Ernest-Auguste si y lui disait pas c’qu’y était arrivé à Kœnigsmark. Ben sûr que c’tait pas la seule raison; comme j’vous disais, l’électeur de Saxe pouvait pas l’sentir pis cherchait yinque un prétexte pour y taper d’ssus avec ses alliés.

Faique vous comprenez que ça aurait été hyper délicat si y’avait un lien d’établi publiquement entre la disparition de Philippe pis l’affaire entre Georges-Louis pis Sophie-Dorothée.

Comme l’enquête donnait pas les preuves qu’on voulait, on décida de changer d’plan.

Ch’précise que « on », icitte, veut dire la clique de ministres à Ernest-Auguste – avec au top, le mari de la Platen – pis à Georges-Guillaume, parce que oui, l’père à Sophie-D était du bord de son frère plutôt qu’du bord de sa fille. Pendant c’temps-là, Éléonore, la mère, armuait ciel et terre pour sauver sa fille.

Au yâble Kœnigsmark pis les allégations d’adultère : on en aurait même pas besoin!

On fit signer à Sophie-Dorothée une déclaration disant qu’a voulait se séparer, sans y dire pourquoi. On grenouilla pour l’empêcher de témoigner en personne en avant des juges responsables de son affaire pour pas qu’a puisse donner de détails gênants.

Pis là, les juges rendirent leu jugement : y déclarèrent Sophie-Dorothée coupable d’avoir ABANDONNÉ son mariage. Méchant crime! A l’allait être séparée de Georges-Louis, dépossédée d’sa fortune pis enfermée pour toujours au château d’Ahlden; a l’aurait pas l’droit de s’armarier pis pourrait pu jamais voir ses enfants.

À son mariage, sa belle-famille avait d’mandé le prix fort pour l’accepter en se pinçant l’nez, vu les origines à sa mère.

A l’avait assuré l’avenir de la maison de Hanovre en accouchant d’un héritier doué de zouiz.

A s’tait faite déposséder de toutes ses avoirs.

À c’t’heure qu’a l’avait joué son rôle, pu parsonne avait besoin d’elle. A fut donc j’tée aux oubliettes.

C’tait juste horrible.

Vingt ans plus tard, Georges-Louis d’vint roi d’Angleterre. Comme j’vous ai dit au début, la succession d’la reine Anne Stuart passait par son plus proche parent protestant, qui s’trouvait à être Sophie-belle-mère.

Pis même là, alors que l’peuple anglais trouvait ça bizarre que leu nouvelle reine soye enfermée dans l’fin fond de l’Allemagne, George-Louis, boqué ben raide, arfusa de libérer sa femme.

Au final, Sophie-Dorothée passa 32 ans au château d’Ahlden, avec sa mère comme seule visite, jusqu’à ce qu’Éléonore vienne trop vieille pis fatiguée pour faire le voyage.

Pis quand la princesse mourut, à l’âge de 60 ans, Georges-Louis la fit mettre dans un cercueil en plomb avec rien d’écrit dessus, dans une ultime tentative de l’effacer d’la mémoire du monde.

Mais comme vous voyez, on en parle encore au jour d’à c’t’heure, faique ça a pas marché. Dans tes dents, Georges-Louis!

Sources :

Charles-Prosper-Maurice Horric de Beaucaire, Une mésalliance dans la maison de Brunswick, 1665-1725: Éléonore Desmier d’Olbreuze, duchesse de Zell, 1884.

Henri Blaze de Bury, « Le Dernier des Koenigsmark », Revue des Deux Mondes, 1853.

Philarète Chasles, « Drame-journal de Sophie-Dorothée, femme de Georges Ier », Revue des Deux Mondes, 1845.