Ces temps-citte, le climat politique est un ti-peu tendu. Ça s’traite de toués noms pis ça s’menace de mort su’és médias sociaux.

Mais, ça vous est-tu déjà passé par la tête de MANGER François Legault parce que vous êtes pas d’accord avec comment c’qu’y mène la barque?

J’ose espérer qu’non, mais y’a pu grand-chose qui me surprend, m’as vous dire ben franchement.

Surtout depuis que ch’sais qu’en 1672, le grand-pensionnaire des Provinces-Unies des Pays-Bas a servi de lunch de fin d’soirée à ses concitoyens.

Heille, une histoire qui mélange politique pis cannibalisme! On s’crèrait dans Allô Police! Juste avec ça, ch’tais embarquée. Mais en grattant un peu, j’me suis rendu compte que ça cachait d’quoi d’encore plus intéressant : un duel entre deux gars aux idées ben différentes, deux têtes dures ben décidées à jamais céder d’un pouce – Johan de Witt pis Guillaume III d’Orange-Nassau.

Là, vous vous doutez ben que ça finira pas comme un épisode d’la Pat’Patrouille – malheureusement pour le gars qui s’est faite manger, aucun pitou qui parle s’est pointé à’dernière seconde pour le sauver d’la foule en colère pis montrer aux enfants que privatiser la police, c’est tiguidou.

Pis avant toute chose, pour que vous puissiez comprendre comment c’qu’on en vient à se taper un p’tit BBQ de foie humain su’a place publique, va falloir que j’vous explique le système de gouvernement de l’époque.

Faique si ça vous r’bute pas trop, venez-vous-en!

Mon explication est à la vraie affaire c’qu’un bonhomme allumette est à’Ronde de nuit de Rembrandt, mais, en gros : ça faisait un méchant boutte que les Néerlandais voulaient pu que leu roi, ça soit le roi d’Espagne, parce que ça avait aucun maudit rapport. Faique les sept provinces du nord des Pays-Bas décidèrent de former l’État des Provinces-Unies pour s’battre ensemble pour leu z’indépendance, qu’y gagnèrent officiellement en 1648 après 80 ans de guerre.

Fini! N’avait pu, de roi! Les Provinces-Unies, c’tait une république! Les dirigeants étaient élus – pas au suffrage universel, mais une affaire à’fois. Pis c’tes dirigeants-là, y’étaient une bonne gang à faire partie de l’élite bourgeoise pis pas, tsé, d’la noblesse.

À une époque où, juste l’autre bord d’la frontière, une trâlée de nobliaux en perruque jouaient du coude pour assister au ti-caca de Louis XIV, c’tait pas mal progressiste, comme gouvernement.

Le gouvernement des Provinces-Unies, c’tait une bébitte un peu étrange. Les sept provinces restaient indépendantes, avec chacune leux régents, leu monnaie, leux lois pis leu système de justice. Pour jaser d’affaires qui touchaient tout l’monde, genre l’armée pis la politique étrangère, y’envoyaient chacune leu délégué, ou « pensionnaire » à une assemblée qu’on appelait les États généraux.

Y’avait pas d’premier ministre, pas d’président, rien. Juste sept provinces qui d’vaient essayer de s’accorder du mieux qu’y pouvaient.

Quand même, pour faciliter les affaires, y’avait un des pensionnaires – celui d’la Hollande, parce que c’tait la province la plus grosse pis la plus riche – qui était nommé grand-pensionnaire.

Son rôle à lui, c’est ben toffe à expliquer parce qu’on n’a pas vraiment d’équivalent dans nos systèmes politiques d’à c’t’heure. Mais, dans l’fond, le grand-pensionnaire, c’tait un peu le WD‑40 des États généraux.

C’tait un genre de président d’assemblée, de top conseiller pis de haut fonctionnaire. En principe, y’était jamais censé prendre de décisions lui-même, juste huiler la machine pis faire c’que les États généraux avaient décidé. Pis quand y fallait une face pour parler aux autres pays, ben c’tait lui qui y allait.

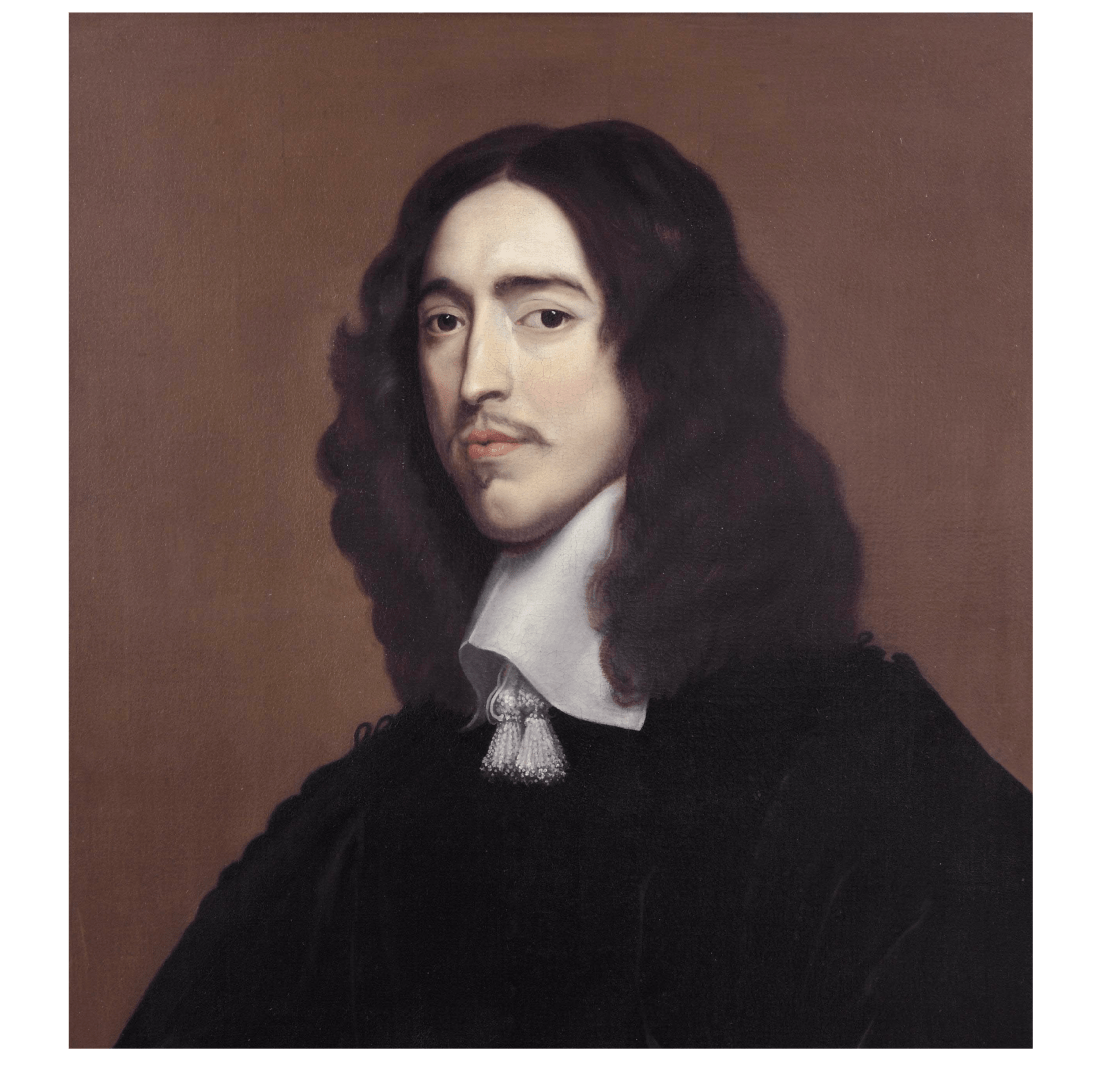

Faique notre Johan de Witt dont j’vous ai parlé au début, c’est ça qu’y faisait dans’vie.

C’tait un bourgeois, fils du maire d’la ville de Dordrecht pis une p’tite bolle des maths : y’avait écrit un traité publié en annexe d’la Géométrie de René Descartes, c’pas rien, ça, pis un des premiers traités modernes su « l’évaluation des rentes viagères par l’espérance mathématique », une p’tite lecture légère su’a plage à Puerto Plata.

Y’avait commencé sa carrière politique comme pensionnaire d’la ville de Dordrecht puis, à’faveur du pétage au frette du précédent pensionnaire de Hollande, y’avait été élu à c’te poste-là (pis donc au poste de grand-pensionnaire) en 1653.

Comme j’vous ai dit, un grand-pensionnaire, ça pouvait pas partir tu’seul de son bord pis faire c’que ça voulait. Johan avait aucun pouvoir officiel. Son seul privilège, c’tait de parler en premier dins assemblées; autrement dit, y pouvait donner l’ton pis mettre les idées qu’y voulait su’a table avant toutes les autres.

Après ça, c’tait lui qui présidait les débats, pis une fois que les mâche-patates s’taient faite aller, c’tait aussi lui qui rédigeait les « résolutions », ou les décisions rendues par les États généraux – une autre occasion de mettre subtilement sa touche dins affaires.

Avant toute, Johan avait le tour de s’servir de son influence pour que tout l’monde s’accorde sans se sauter dans’face; en vrai champion de l’accordéon, ça faisait 19 ans qui s’faisait réélire comme grand-pensionnaire.

Mais faut pas crère que, grâce à de Witt, les politiciens des Provinces-Unies s’faisaient des grosses colles, pratiquaient la communication non violente, s’organisaient des potlucks pis se t’naient main dans’main avec des fleurs dins ch’feux en chantant Imagine de John Lennon.

À toutes les paliers d’gouvernement, y’avait d’la tension entre deux factions. D’un bord, y’avait les républicains bourgeois, dont Johan de Witt. De l’autre, y’avait les orangistes – les partisans d’la maison d’Orange, c’t-à-dire les nobles les plus puissants des Pays-Bas pis c’qu’y avait de plus proche d’une famille royale.

Faut savoir que, quand les Provinces-Unies avaient gagné leu z’indépendance, Guillaume II, prince d’Orange, avait essayé de s’faufiler dins craques du changement de régime pis peut-être – les historiens s’astinent encore là-dessus – de devenir roi des Pays-Bas.

Lui, y’était le « stadhouder » de Hollande. En gros, ça voulait dire qu’y était le commandant en chef de l’armée des Provinces-Unies. C’tait pas censé être héréditaire, c’te fonction-là, mais ça faisait plusieurs générations que les Orange la monopolisaient comme ton grand frère pas fin qui voulait jamais te passer la manette quand vous jouiez à Street Fighter II en gang dans l’sous‑sol.

Guillaume, y’était pas content d’la paix qui avait été signée avec l’Espagne. La guerre, c’tait super bon pour le prestige de sa famille, pis y voulait que ça continusse! Faique y s’mit à manœuvrer par en arrière pour que la chicane arpogne.

D’abord, fallait qu’y empêche les États généraux de démobiliser l’armée. Y’essaya donc de flatter les régents des villes pis des provinces dans l’sens du poil avec des cadeaux pis des belles façons pour qu’y votent contre la démobilisation.

Mais tsé, quand tu sors d’une guerre de 80 ans, t’es pas mal écœuré, faique Guillaume récolta yinque un gros « bof ».

Frustré, l’prince d’Orange décida d’utiliser la manière forte : en 1650, y se servit de l’armée pour capturer six des régents qui l’faisaient plus étriver – dont l’père à Johan de Witt – pis arfusa de les libérer tant que les États généraux f’raient pas c’qu’y voulait.

Sa crisette fit son effet :

« Ok, ok, c’est beau, on la démobilisera pas, l’armée, là! Seigneur, chille, Ti-Will! »

Mais Guillaume eut à peine le temps de savourer sa victoire : queques mois plus tard, PAF! Y péta au frette, emporté par la variole à 24 ans.

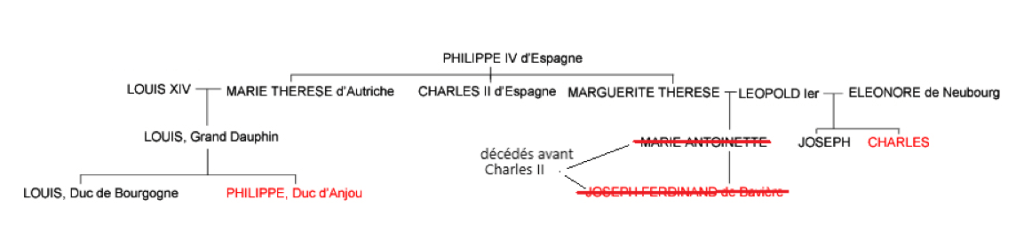

Son trépas pogna tout l’monde les culottes à terre; c’tait un peu comme si, en pleine finale d’la coupe Stanley, les Golden Knights au complet s’taient faites effoirer dans un terrible accident de zamboni pis que les Panthers d’la Floride restaient tu’seuls su’a glace. Sauf que, tel un but scoré à 0,02 seconde d’la fin de la troisième, Guillaume III, le fils à Guillaume II, naquit huit jours après que son père eut passé l’arme à gauche.

La maison d’Orange était encore dans’game.

L’existence de c’te nouveau p’tit fruit-là faisait clairement pas l’affaire des républicains, dont de Witt. Pour pu que ça rarrive, des crisettes aristocratiques comme celle à Guillaume II, y travaillèrent ben fort pour que pu personne soit jamais nommé stadhouder en Hollande, écartant du pouvoir le prince encore au biberon. Pis une fois devenu grand-pensionnaire, de Witt organisa toute l’éducation à Guillaume Junior pour qu’y devienne un bon p’tit républicain.

Ça marcha pas ben ben. À’place, Guillaume III – Le retour de l’Orange, grandit en étant frustré de pas avoir la place qui aurait dû y’arvenir de plein droit, à son avis à lui pis à ses orangistes, qui l’défendaient avec autant d’ardeur que les swifties avec leu belle Taylor.

Pis là, vingt ans plus tard, le prince d’Orange argardait de Witt avec des tits yeux de crocodile qui dépassent à’surface de l’étang en guettant patiemment une occasion de le faire tomber.

L’année 1672 allait y donner drette ce dont y’avait besoin.

Jusque-là, ça allait tellement ben dins Provinces-Unies qu’on avait appelé les 100 dernières années « le siècle d’or ». Après s’être faite rentrer le catholicisme dans’gorge pendant 150 ans par l’Espagne, les Néerlandais, qui étaient une bonne gang à être protestants, avaient décidé de pu écoeurer personne avec une religion d’État. La liberté d’culte avait attiré plein d’monde de partout, pis y’avait eu une espèce d’explosion d’arts pis d’sciences pis d’commerce.

Mais, dans l’histoire du pays, 1672 est appelée rampjaar – traduction très TRÈS libre : « l’année où toute a chié ».

Quand les Provinces-Unies s’taient libérées de l’Espagne, y’avaient eu d’l’aide de la France pis de l’Angleterre. Tsé, pourquoi rater une occasion de faire la guerre par procuration à ton voisin péteux avec son tracteur à pelouse, sa piscine creusée pis son empire-colonial-plusse-gros-que-le-tien?

Mais là, qu’est-ce que les bourgeois au pouvoir avaient faite, depuis la création des Provinces-Unies? Y’avaient bourgeoisé, ben crère : sous leu direction, le pays était devenu une vraie puissance navale pis commerciale. Pis avec quiiiii ça les avait mis en compétition, ça?

Les Anglais!

Y’eut la première guerre anglo-néerlandaise, pis la deuxième guerre anglo-néerlandaise, deux chicanes navales qui durèrent deux ans chaque.

Un m’ment’né, Louis XIV, tanné, faut crère, des pâtés en croûte pis du foie gras qu’y engloutissait pendant que son peuple crevait d’faim, décida de s’arvirer contre ses anciens alliés pis de prendre une bouchée du territoire néerlandais à’place. Le roi Charles II d’Angleterre signa même un traité secret avec lui pour l’aider à conquérir les Provinces-Unies.

C’est là que toute prit l’bord pour les Néerlandais.

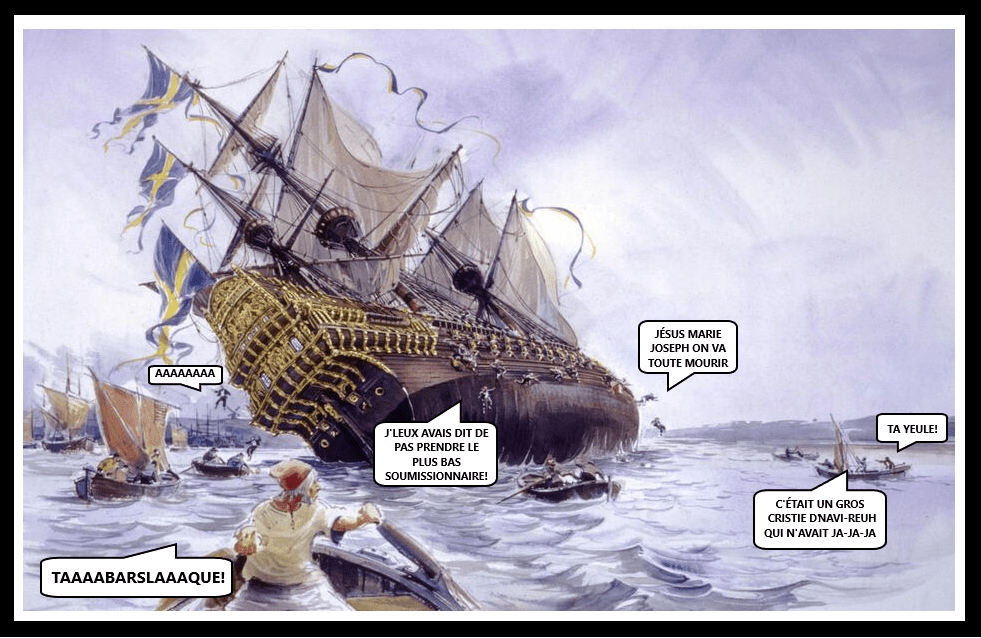

Comme j’vous disais, en bonne puissance navale, les Provinces-Unies avaient une flotte su’a coche; la preuve, le 7 juin 1672, une gang d’Anglais pis d’Français s’pointèrent par bateau en espérant débarquer su’é côtes néerlandaises, mais y s’firent arcevoir s’un moyen temps par l’amiral vedette Michel de Ruyter. Y leu fit tellement manger leux bas qu’y durent annuler toutes leux plans d’invasion par la mer.

L’armée d’terre, par’zempe, ça faisait dur pas mal.

Y’avait une raison pour ça, pis c’tait Johan de Witt. Bon, c’tait p’t-être pas juste lui, mais un gros boutte lui.

Tsé, l’idée des sept provinces unies, mais indépendantes, sans roi ni prince ni rien d’arsemblant? Johan, y’appelait ça la « vraie liberté », pis pour lui, c’tait l’affaire la plus importante au monde. Presque toute c’qu’y faisait, depuis quasiment 20 ans, c’tait pour protéger c’t’idéal-là, peu importe le prix.

Pis, vous vous rappelez la crisette à Guillaume II, 22 ans avant, avec l’armée?

Johan, lui, y’avait jamais oublié.

En plus d’abolir carrément la fonction de stadhouder en 1667, y’avait laissé l’armée de terre sécher comme un coton. Garder l’armée forte, après toute, c’tait comme cultiver une belle grosse pomme juteuse que Guillaume III pourrait être tenté d’cueillir.

À’place, Johan avait essayé d’utiliser son talent en jasette pour convaincre les royaumes voisins de pas attaquer les Provinces-Unies.

C’tait tu naïf, son affaire? P’t-être un peu.

Entécas, là, ça y pétait dans’face.

Wô, là, faut pas crère que de Witt restait planté là sans rien faire, comme l’empereur Honorius qui catichait ses poules pendant qu’Rome s’faisait piller par les Wisigoths : dès qu’la guerre avait été déclarée, y’avait tout faite pour donner des renforts à l’armée. Sauf qu’y était déjà trop tard, pis les Français avançaient comme un feu d’prairie – trop vite pour que les Néerlandais puissent vraiment s’arvirer d’bord.

Les villes des Provinces-Unies tombaient les unes après les autres. Dans celles qui étaient pas encore conquises, la panique pogna ben raide. Le monde sortaient dins rues en s’arrachant les ch’feux pis en criant Jésus Marie Joseph on va toutes mourir. Les Français arrivaient, pis y’avait rien ni personne pour les arrêter.

Les marchands décrissaient du pays en masse. La panique était pognée à’Bourse. Toute sacrait l’camp.

Malgré l’odeur de feu pis d’fin du monde, Guillaume d’Orange, lui, était mort de rire : c’tait enfin sa chance de faire passer de Witt pis les républicains pour une gang de cocombres mous pis de montrer que si ça avait été LUI, le boss, y’a rien de t’ça qui s’rait arrivé.

Sa patience de crocodile allait enfin payer.

Ses partisans, les orangistes, se mirent à crier su tou’és toits que toute était d’la faute de Johan de Witt pis qu’y fallait nommer Guillaume III stadhouder. Dins rues, y s’distribuait des pamphlets écrits par on sait pas qui qui accusaient de Witt de toutes les torts, de l’incompétence crasse à’haute trahison. Du haut d’leu chaire, les curés sautèrent aussi dans l’tas contre le grand‑pensionnaire, eux autres qui haïssaient les idées républicaines pis la maudite liberté de religion.

La populace fut facile à crinquer. La vieille idée d’un souverain de droit divin qui sait d’instinct c’qui est bon pour son royaume, ça avait la vie dure. De Witt pis ses proches, à côté, avaient l’air d’une gang de péteux d’broue qui s’pensaient meilleurs que les autres pis qui travaillaient pas pour les intérêts du vrai monde.

Johan, qui sentait toute y filer entre les doigts comme une pognée d’sable de grève, allait goûter à’rage populaire jusque dans sa chair. Le soir du 21 juin, y’arvenait d’la job avec deux serviteurs quand y s’fit sauter d’ssus par quatre jeunes gars qui voulaient pas juste y péter la gueule : y voulaient l’assassiner.

Y poignardèrent Johan dins côtes pis à l’épaule; y s’écroula à terre pis s’péta la tête solide su les pavés d’pierre. Le croyant mort, les flos se sauvèrent.

Johan était magané, mais y survécut.

Les flos, toutes des fils de politiciens orangistes, furent arrêtés, pis le chef d’la gang, Jacob van der Graeff, fut condamné à mort. L’explication qu’y donna à son procès?

« Johan de Witt, c’t’un traître! Y reste là assis su ses mains tandis que les Français nous ramassent! C’qu’y veut, c’est donner not’pays au roi d’France! C’t’un astie de traître! »

C’tait drette le discours qui circulait dans’population, qui l’avait attisé jusqu’au meurtre. Son exécution aida vraiment pas à calmer l’jeu; pire, ça eut l’effet d’une can de gaz s’un feu d’la Saint-Jean :

« De Witt était même pas si blessé que ça! Ça valait pas la peine de mort! Y’a d’quoi de pas net là-dedans! »

« Y’avait raison, le p’tit gars! C’t’un héros, pis y l’ont tué! Traîtres! »

« Nommez Guillaume d’Orange stadhouder pis clairez-moé de d’là c’te racaille de bourgeois! Ça presse! »

Le 4 juillet, les régents des provinces durent se résoudre à nommer Guillaume III stadhouder – pas tant parce qu’y l’aimaient, mais plutôt parce que la population était rendue tellement enragée qu’y avaient peur de toutes se faire massacrer sinon.

Le 23 juillet, argardez don ça, vous autres, vous parlez d’un adon : Cornelius de Witt, le frère à Johan, un politicien lui avec, se fit accuser d’avoir comploté pour assassiner l’prince d’Orange!

Guillaume Tichelaer, le gars qui l’avait dénoncé, c’tait un barbier pis un maquereau notoire. Y’avait été vu par plein d’monde entrer dans l’camp de l’armée à Guillaume d’Orange avec une créâture de p’tite vertu pis en r’sortir une grosse bourse pleine de piasses – oui, ok, clairement y fournissait du woup’laïdou aux militaires, mais là, la bourse était tellement grosse qu’y avait pu s’permettre de fermer sa shop de barbier. Quand même, y fut pris au sérieux, pis Cornelius fut enfermé dans’prison de Gevangenpoort à La Haye.

Le 4 août, Johan de Witt alla voir Guillaume III pour dire qu’y démissionnait du poste de grand‑pensionnaire. Y’était ni cave ni trop tête dure, y voyait ben qu’y avait pu aucune crédibilité. Tsé, quand ça crie dans’rue que toute irait ben si t’étais mort, c’est l’temps de partir…

Mais là, Johan stressait surtout pour son frère. Cornelius avait été torturé pendant des heures, mais la seule affaire que les bourreaux avaient réussi à y faire cracher, c’tait un poème en latin su’l courage pis la vertu dans l’adversité. Un fuck you élégant, quoi.

Au procès, les juges avaient rien d’autre que l’témoignage du barbier proxénète pour condamner Cornelius. C’tait clairement pas assez pour le déclarer coupable, mais y savaient ben que si y’acquittaient le gars, la foule en avant d’la prison allait péter des vitres, tout arracher pis les lyncher su’a place publique.

Vers neuf heures et demie le 20 août, le verdict était tombé. Tichelaer sortit d’la prison en compagnie de deux orangistes particulièrement convaincus qui avaient passé l’matin à crinquer la foule. Y’annonça :

« De Witt est condamné à l’exil à perpétuité. J’vous avais dit que ch’contais pas de menteries! C’t’un traître! »

Pour les juges, c’tait l’meilleur compromis qu’y pouvaient faire. Mais pour le troupeau d’enragés qui était rassemblé là, c’tait une sentence bonbon pis une grosse christie d’farce :

« Maudite gang de juges vendus! On les égorge pis on brûle leu maison! »

Pis c’est drette c’qu’y auraient faite si, à c’te moment-là, la prison de Gevangenpoort avait pas été encerclée par les hommes d’la garde civique. Mais c’tait évident que c’tes gens-là allaient pas juste se disperser tranquillement. La journée allait être longue…

Vers dix heures, une jeune servante se pointa chez Johan. A dit qu’a venait de la prison pis que Johan devait aller chercher son frère parce que, supposément, y’était pu capable de marcher à cause de la torture.

De Witt pogna aussitôt sa froque pis allait sauter dans son carrosse, mais un de ses amis qui était là y dit :

— Tu trouves pas ça bizarre que c’t’une p’tite fille qui vienne te chercher, pis pas un garde ou quequ’un de plus officiel? Tu devrais attendre une confirmation avant de t’garrocher.

— Ouin, Papa, vas-y pas, dit sa fille Anne qui était là aussi. C’est super louche! J’ai peur qu’y t’arrive de quoi, pis à nous autres aussi!

— Ben non, vous vous en faites pour e’rien. Mon frère a besoin d’moé pis c’est toute c’qui compte. J’ai jamais eu peur du monde, pis m’as pas commencer ça aujourd’hui.

Faique la maudite tête dure à de Witt s’en alla à Gevangenpoort pis réussit à rentrer dans la prison avec la protection d’la garde civique.

Dès que Cornelius le vit arriver, y dit :

— C’tu fais là? T’aurais pas dû v’nir. T’aurais dû me laisser icitte, sauver ta peau pis mettre ta famille pis la mienne en sécurité!

— Ben non, fais-toé z’en pas. On va s’arranger pour cuisiner Tichelaer pis y faire cracher l’morceau, pis avec ça, on va interjeter appel! On va s’en sortir, tu vas voir!

Johan, naïf pis idéaliste, même quand l’couvert d’la chaudronne faisait keling-kelang, que la stime sortait de tou’és bords pis que l’lait était su’l bord de s’répandre partout su’l dessus du poêle.

Vers onze heures, Johan avait réglé toutes les formalités pour faire sortir Cornelius. Mais quand y s’enlignèrent pour sortir d’la prison, quequ’un cria :

« Les traîtres s’en viennent! »

Les gardes s’artournèrent contre les frères pis dirent :

« Artournez dans’cellule ou on vous tire dessus! »

Johan essaya de s’astiner, de demander si y pouvait pas sortir par une autre porte, mais les gardes pointèrent leu fusil su lui pis l’armèrent.

CLIC.

Dehors, la masse de monde grossissait pis grossissait pis continuait de réclamer la tête à Johan pis Cornelius. Vers une heure de l’après-midi, la garde civique au complet avait été déployée autour d’la prison. Trois compagnies de cavalerie furent appelées en renfort, mais y’avait tellement d’monde de taponné là qu’y réussirent même pas à s’rendre jusqu’à prison.

Un messager alla demander de l’aide à Guillaume d’Orange. En tant que stadhouder, y’était parfaitement capable d’envoyer des renforts, mais sa réponse fut ben simple :

« Non. »

Vers le milieu de l’après-midi, y s’répandit une rumeur comme de quoi une horde de paysans déchaînés s’en venaient piller la ville.

Vers quatre heures, la cavalerie arçut l’ordre de s’déployer aux ponts qui donnaient accès à’ville pour empêcher la supposée horde de paysans de rentrer. Quand y’apprit ça, leu capitaine fit une face :

« M’as y’aller parce que c’est les ordres, mais j’vous l’dis, les de Witt sont pas mieux qu’morts. »

À cinq heures, la foule s’écœura pis décida d’en finir.

Quequ’un fit sauter les pentures d’la porte d’la prison en tirant dessus, pis deux forgerons pétèrent les serrures à coups de masse.

Les émeutiers s’engouffrèrent dans’prison pis trouvèrent les frères de Witt qui lisaient dans la cellule à Cornelius, l’air ben relax.

— Aweille en bas! C’est l’heure de mourir!

— Tant qu’à nous tuer, pourquoi pas le faire icitte? répondit Johan.

— Parce qu’y faut que tout l’monde vous voye crever, qu’on y rétorqua.

Johan pis Cornelius se firent ramasser pis emmener de force en bas des marches pis dehors. Dans l’bardassage, ça a l’air que Johan eut l’temps de mettre sa main su l’épaule à son frère pis d’y dire :

« Adieu, mon frère. »

Là, j’vous l’ai dit au début : ça finit pas ben comme dans la Pat’Patrouille. Faique si l’écrapou vous écoeure, sautez jusque là où c’t’écrit ICITTE un peu plus loin, parce que ça s’ra vraiment, VRAIMENT pas beau.

Bon! À c’t’heure qu’on est entre nous autres, m’as vous dire exactement c’qui est arrivé à Johan de Witt pis à son frère Cornelius. J’me suis pas tapé des heures pis des heures de lecture su’a politique néerlandaise du 17e siècle pour passer par-dessus l’gluant pis l’croquant.

Les enragés avaient prévu d’emmener les de Witt à l’échafaud pis de les fusiller, mais Johan pis Cornelius se rendirent jamais là vivants. Dès qu’y passèrent la porte, les insurgés se garrochèrent su eux autres.

Cornelius mourut en premier, percé tous bords tous côtés par des baïonnettes, les piques pis des épées.

Johan fut crissé à genoux. Ses derniers mots furent :

« Citoyens! Qu’est-cé vous faites là? »

Pis on y tira un coup d’mousquet dans l’derrière d’la tête.

On aurait pu crère que les émeutiers se s’raient calmés après ça, mais y’a… de quoi… qui s’empara d’eux autres. De quoi… d’ancien pis d’épeurant. Une espèce de rage de sang animale, une frénésie épouvantable.

Les deux cadavres furent traînés jusqu’à l’échafaud pis pendus par les pieds. Le monde se ruèrent dessus, les déshabillèrent pis leu coupèrent toutes les bouttes pis dépassaient – les mains, les pieds, les oreilles, pis même le zouiz, que d’après certains témoins, on essaya d’leu z’arracher avec les dents.

Y leu crevèrent les yeux. Après ça, y leu z’ouvrirent le ventre. Y prirent le cœur, le foie, sortirent les intestins pis s’amusèrent avec comme si c’taient des guirlandes de Nwël.

Ceux qui avaient ramassé des organes ou d’autres morceaux s’improvisèrent des p’tites enchères :

« Quiiii veut un boutte de traître? Dix piasses? Douze piasses? Qui dit mieux? »

Y’en a qui sortirent des p’tits braseros pis s’mirent à rôtir des morceaux pour les manger. Y’avait des riches pis des pauvres, des nobles pis des ordinaires, des hommes, des femmes pis des enfants toutes ensemble dans l’plaisir pis l’agrément. C’tait comme un barbecue ben convivial dans une fête des voisins au parc municipal, mais dans un film d’horreur.

ICITTE.

C’est pas avant une heure du matin que la foule fut assez dispersée pour que les amis pis la famille réussissent à récupérer les deux cadavres, qui étaient pu pantoute arconnaisables.

Les frères de Witt étaient officiellement pu d’ce monde. Vraiment, mais vraiment pu d’ce monde.

D’la manière qu’y avaient été tués pis mutilés, on aurait dit que c’tait pas yinque un assassinat politique. Dites-le moé si ch’pars s’une chire, mais c’qui s’était passé là, c’tait comme un… un genre de rituel de purification?

J’vous parlais tantôt de l’idée que Guillaume d’Orange était le vrai souverain de droit divin des Pays-Bas, tandis que les de Witt pis les autres bourgeois passaient pour gang de tyrans qui avaient pas d’affaire là.

Ben, c’tait comme si la foule, à c’te moment-là, avait rétabli l’autorité du Bon Dieu pis purgé l’royaume des méchants usurpateurs dans une orgie de sang pis d’violence. Un genre de sacrifice humain pour calmer l’courroux du Seigneur…

Mais bon, ch’t’après m’écarter.

La victoire à Guillaume III était TO-TALE. Y’était stadhouder, son pire ennemi était extrêmement pu là, pis y’avait même pas eu à se salir les mains.

Mais, y’était-tu vraiment blanc comme neige?

Pense pas, moé.

À sa défense, y croyait probablement pas que ça allait virer si pire que ça. Quand on y raconta c’qui venait d’se passer, y passa proche de pâmer.

Mais! Après la première tentative d’assassinat pis avant sa démission, Johan avait demandé au prince d’Orange de faire arrêter la campagne de salissage contre lui, mais y’avait arfusé parce que « ça dérangerait du monde à qui y d’vait sa gratitude ».

À part ça, c’te maquereau de Tichelaer? Dins années qui suivirent, y’arçut mystérieusement une pension jusqu’en 1702, l’année d’la mort à Guillaume III. Les rumeurs de paysans enragés qui fonçaient su La Haye, pis finalement c’tait pas vrai? C’tait clair que quequ’un avait parti ça par exprès pour éloigner la cavalerie. Pis j’vous rappelle que quand Guillaume III s’tait faite demander des renforts pour protéger la prison, y’avait dit non.

Pire encore, le stadhouder ordonna pas d’enquête. Personne fut accusé de rien. Tout l’monde savait exactement qui avait tiré Johan dans’tête, mais l’gars fit jamais face à la justice pour ça.

Dans l’meilleur des cas, l’prince d’Orange savait c’qui s’grenouillait pis y’avait juste laissé ça aller.

Toujours est-il qu’après, les choses finirent pu de ben aller pour lui. Y réussit à arpousser les Français pis signa la paix de Nimègue en 1678. Y devint même roi d’Angleterre en 1689, mais ça, c’t’une autre histoire que j’vous conterai p’t-être un m’ment’né.

Je l’sais pas pour vous autres, mais moé, tout l’long de cette histoire-là, ch’sentais comme un malaise. Si un massacre aussi épouvantable a pu arriver tout d’un coup dans une société supposément « civilisée » pis même « évoluée » où c’que florissaient les arts pis les sciences… Qu’est-ce qui nous dit que ça pourrait pas rarriver au jour d’à c’t’heure?

Sources :

Herbert H. Rowan, John de Witt : Statesman of the « True Freedom », Cambridge University Press, 1986.

Wout Troost, William III, the Stadholder-King: A Political Biography, Routledge, 2005.

Ingrid Frederika DeSanto, Righteous Citizens: The Lynching of Johan and Cornelis DeWitt, The Hague, Collective Violence, and the Myth of Tolerance in the Dutch Golden Age, 1650-1672, University of California, 2018.